Лев Гумилёв - Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации

- Название:Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилёв - Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации краткое содержание

Евразийство - уникальное историко-философское течение, созданное в начале 20-х годов XX века российскими мыслителями, осевшими в эмиграции, однако высшим пиком своего развития обязанное гению Л.Н.Гумилева. Россия как особый исторический и географический мир, со своими законами, со «своим путем» не только в литературе, философии, религии, но и в процессе развития...

Перед вами - важнейший из трудов Гумилева, посвященных «евразийской» концепции прошлого, настоящего и будущего нашей страны, во всей ее сложности и многогранности...

Помимо евразийских работ Л.Н.Гумилева в издание вошли его материалы, посвященные анализу научного наследия князя Н.С.Трубецкого, этнографа и философа, беседа Л.Н.Гумилева с писателем, автором исторических романов Дмитрием Балашовым, а также стихи и письма к Л.Н.Гумилеву видного евразийца П.Н.Савицкого (1895-1968).

Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

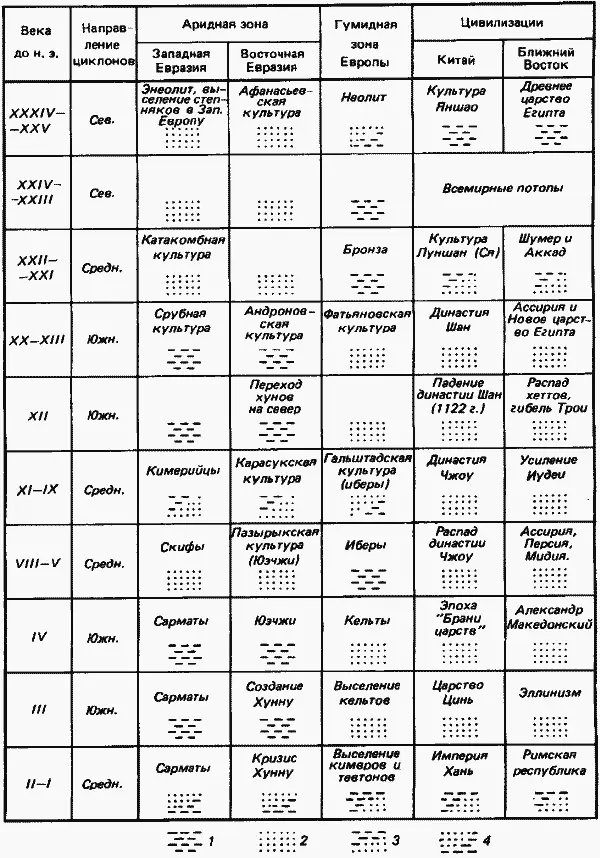

Рассмотрим смену климатических периодов в аспекте зональности и гетерохронности повышенного увлажнения (см. таблицу).

Сводная таблица изменений степени увлажненности Евразийского континента ( на материале палеоэтнографии): 1 – увлажнение; 2 – усыхание; 3 – повышение увлажненности; 4 – понижение увлажненности.

Конец теплого атлантического периода (около 2300 г. до н.э.) характеризуется северным направлением циклонов. Шпицбергенские льды растаяли, а в Швеции температура августа была в среднем на 5–7 выше современной. Неолитические стоянки на побережье Онежского озера располагались на столь низком уровне, что ныне оказались под водой. В южных широтах климат становился более континентальным – идет усыхание торфяников Западной Сибири и даже Англии; в Альпах отступают ледники, появляются поселения в горах и возникает движение через открывшиеся после таяния ледников горные проходы [260, С.261].

К этой же эпохе относится выселение народов трипольской культуры из Юго-Восточной Европы в более влажные области Центральной и Западной Европы. Это выселение нельзя не поставить в связь с исчезновением на нижнем течении Днепра, Буга и Днестра дубовых, буковых и грабовых лесов и наступлением степи на север. Но Карпаты преградили путь движению степного ландшафта, и в Трансильвании трипольская культура развивалась беспрепятственно.

К концу этого периода следует отнести так называемые «всемирные потопы», т.е. грандиозные наводнения в Месопотамии и Восточном Китае. «Потоп» в Двуречье имеет две даты: вавилонскую, по книге «Энума Элиш» – 2379 г. до н.э., и еврейскую, по библейской «Книге бытия» – 2355 г. до н.э. [260, с.220–221, 262]. Китайский «всемирный потоп» датируется 2297 г., что надо считать датой очень приблизительной, так как древнекитайская хронология за последнее время подвергается уточнениям. В это время воды рек Хуанхэ и Янцзы перемешались между собою, и работы по борьбе с наводнениями продолжались долгие годы [260].

Совпадение дат грандиозных наводнений на западной и восточной окраинах Азии сопоставимо с усилением североиранской ветви циклонов и южным направлением муссонов. Приносимая ими океанская влага выпадала на горах Армении и Тибета, что и вызывало повышение уровня рек. Но если так, то эти явления должны быть синхронны таянию льдов Арктики и усыханию евразийских степей. Действительно, в III тыс. до н.э. население аридной зоны было редким и активные связи между Западом и Востоком не осуществлялись.

Переход к новым условиям совершился относительно быстро. В конце III тыс. произошло увлажнение гумидной зоны, отмеченное ростом ледников в Альпах и затоплением свайных поселков на альпийских озерах [260, с.262]. Возможно, что к этой эпохе относится наступление леса на степь на Украине и быстрое нарастание торфяников в Англии и Ирландии. Однако к началу II тыс. до н.э. наступила «ксеротермическая фаза суббореального периода», характеризующаяся усыханием гумидной зоны. Снова открылись горные проходы в Альпах, на альпийских озерах выросли свайные постройки, а поселения вокруг оз. Ильмень и других озер спустились в поймы рек и на низкие места и побережья озер. Очевидно, общее усыхание гумидной зоны распространилось и на Волго-Окское междуречье, где болота превратились в лесные поляны, непролазные чащи – в леса паркового типа; зимы стали сухими и ясными, а летние периоды жаркими. Для этой области умеренное усыхание было благодетельным, и она привлекла к себе волну переселенцев с берегов Вислы и Днепра – предков славян и летто-литовцев, носителей так называемой «фатьяновской» культуры [205, с.110–114]. Эта культура была основана на примитивном мотыжном земледелии и оседлом скотоводстве. В более поздних могильниках, датируемых эпохой бронзового века (серединой II тыс. до н.э.), встречаются кости лошади – животного, связанного с сухими районами, а не с болотами.

Народы «фатьяновской» культуры закрепились в бассейне Днепра и Десны, а на Волге и Клязьме они продержались лишь до того времени, когда в начале I тысячелетия путь циклонов снова передвинулся в гумидную зону. Тогда природные условия перестали благоприятствовать пришельцам и, наоборот, помогли местным финским племенам восстановить свое господство на берегах Волги и Оки и удержаться там до нового славянского расселения, происшедшего уже в исторический период. Столь же благоприятно для человека повлияла «ксеротермическая фаза» на аридную зону, подвергшуюся усиленному увлажнению. В степях появились островки леса (колки), пустыни заросли травой, размножились стада копытных животных и от днепровских берегов до склонов Алтая расцвели культуры, основанные на мотыжном земледелии и пастушеском скотоводстве. Оседлость степняков бронзового века устанавливается путем остеологического анализа: главное место в стаде занимал крупный рогатый скот, второе место делили овцы и лошади или, в других стоянках, – овцы и свиньи; кости диких животных встречаются редко [181, с.67–68].

Первой степной культурой южнорусских степей была так называемая «катакомбная», названная так по форме могил; расцвет ее падает на первую половину II тыс. до н.э. Во второй половине II тыс. до н.э. «катакомбную» культуру вытеснила «срубная». На востоке она смыкалась с «андроновской» культурой, распространявшейся до Тарбагатая и Минусинской котловины, которую принято датировать XVII – XII вв. до н.э., хотя возможно, что она существовала несколько дольше наряду с «карасукской» культурой Минусинской котловины [205, с.149–179; 161, с.67–105]. Скорее всего, народы – носители этих культур подолгу жили одновременно, сталкиваясь друг с другом в борьбе за земли, вытесняли один другого и вообще вели себя так, как обычно ведут себя разноплеменные соседи. Поэтому археологические датировки их условны, но для нашей темы важно другое: во II тыс. до н.э. степная зона была пригодна и для оседлого быта, и для примитивного земледелия, что говорит о повышенной увлажненности этой территории.

II тыс. до н.э. справедливо считается расцветом бронзового века. Орудия из бронзы позволяли обитателям степей легко вскапывать все участки плодородных земель, главным образом на речных террасах и вблизи водоемов. Хорошо орошаемые в эту эпоху степные почвы щедро вознаграждали относительно небольшие затраты труда первобытных земледельцев. Наличие избыточного хлеба стимулировало рост скотоводства, потому что в зимнее время, даже при снегопадах или гололедице, скот можно было подкармливать зерном и соломой. Когда же хищническая обработка и скотосбой истощали почву на одном месте, легко можно было его сменить, ибо бескрайние просторы степей давали возможность находить новые участки плодородной, еще не истощенной почвы; старые участки тем временем зарастали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: