Юрий Петухов - Русы Великой Скифии

- Название:Русы Великой Скифии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-1985-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Петухов - Русы Великой Скифии краткое содержание

Эта книга потрясает и завораживает необычностью авторской концепции, масштабностью панорамы повествования. Перед читателем предстает евразийская история — от эпохи палеолита до наших дней. Теория суперэтноса русов, разработанная писателем и историком Юрием Дмитриевичем Петуховым, не просто оригинальна. Она представляет культурное наследие народов нашего Отечества, прежде всего русского, поистине великим и чрезвычайно важным для понимания всей эволюции человечества.

Русы Великой Скифии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтобы вести широкомасштабную торговлю хлебом, надо его произвести. А это значит, что скифы и сарматы были столь же искусными земледельцами, как и скотоводами. Об этом повествует и легенда о происхождении скифов, гласящая, что первый царь Колоксай получил с неба в виде символов своей власти ЗОЛОТОЙ ПЛУГ, ЗОЛОТОЕ ЯРМО, ЗОЛОТУЮ ЧАШУ И ЗОЛОТУЮ СЕКИРУ. Плуг — орудие земледельческого труда — поставлен на первое место; на втором ярмо, означающее скотоводство; на третьем чаша — символ богатства и на четвертом — меч, чтобы это богатство охранять.

В сущности, род занятий и быт скифов и сарматов в античное время мало отличался от рода занятий населения Южной России еще XIX века. Так что, говоря о скифах и сарматах, применять термин «кочевники» становится просто неприлично. Правильнее назвать их подвижными земледельцами и скотоводами.

Забавно, но признавая, что в южнорусских степях античной эпохи было развито земледелие (об этом теперь говорят не только источники, но и данные археологии), многие историки все же не желают отказаться от привычного им образа «варвара-кочевника». В результате появился миф, что земледельцы южнорусских степей были… не скифами, а каким-то другим народом, подвластным скифам. Так была пущена утка, что сами-то скифы были воинственными кочевниками, притом «иранцами», а зато среди подвластных им народов в «степях Украины» обитали мирные земледельцы и натуральные славяне, которых, якобы звали сколотами. 193 193 Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М.: Наука, 1979, и др.

Но, по Геродоту, сколоты — это самоназвание скифов. «Скифы-пахари», упомянутые им, ничем в этническом смысле не отличаются от «скифов-пастырей» — только преобладанием того или иного рода занятий. Кроме того, ареал земледелия в Южной России железного века выходил далеко за пределы тех малых областей Поднепровья, где академик старался разыскать славян. Известно, что далеко от Днепра, в чисто сарматских краях на Кубани, в древности существовала даже сложная система ирригационных сооружений.

И все же миф о «скифах-кочевниках» оказался живуч. Настолько живуч, что появилась новая версия: земледельцы азово-черноморских степей были не скифы, а… меоты-синды (индоарии, которые якобы не успели в свое время уйти в Индию). Это именно они возделывали плодородную почву донских и кубанских степей, а кочевники-скифы только «собирали дань»… 194 194 Трубачев О. Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // ВЯ, 1977, № 6, с. 16.

Ну никак, несмотря на данные источников о том, что сколоты и скифы тождественны, а синды-меоты-сарматы были один народ, несмотря на свидетельства археологии о полной однородности культуры южнорусских степей того периода, некоторые исследователи не могут привыкнуть к мысли, что в древности одни и те же люди могли заниматься и земледелием, и скотоводством — как и сейчас…

Когда же впервые в южнорусских степях появилось производящее хозяйство и насколько развито оно было в античную эпоху? Установлено, что ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ С СЕРЕДИНЫ III ТЫС. ДО Н.Э. (то есть со времен Ямной культуры) НАСЕЛЕНИЕ ПРИАЗОВЬЯ-ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УЖЕ ЗАНИМАЛОСЬ ПАШЕННЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ И РАЗВОДИЛО НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ПШЕНИЦ.

Разумеется, пашенное земледелие, каким оно сложилось в Южной России к сер. III тыс. до н. э., — не начало производящего хозяйства, а его развитая форма. Ясно, что «МЕСТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКИЕ КОРНИ — И ВОСХОДИТ, ВОЗМОЖНО, К ЭПОХЕ НЕОЛИТА» 195 195 Шнирельман В. А. Основные очаги древнейшего производящего хозяйства в свете достижений современной науки // ВДИ, 1989, № 1, с. 108.

.

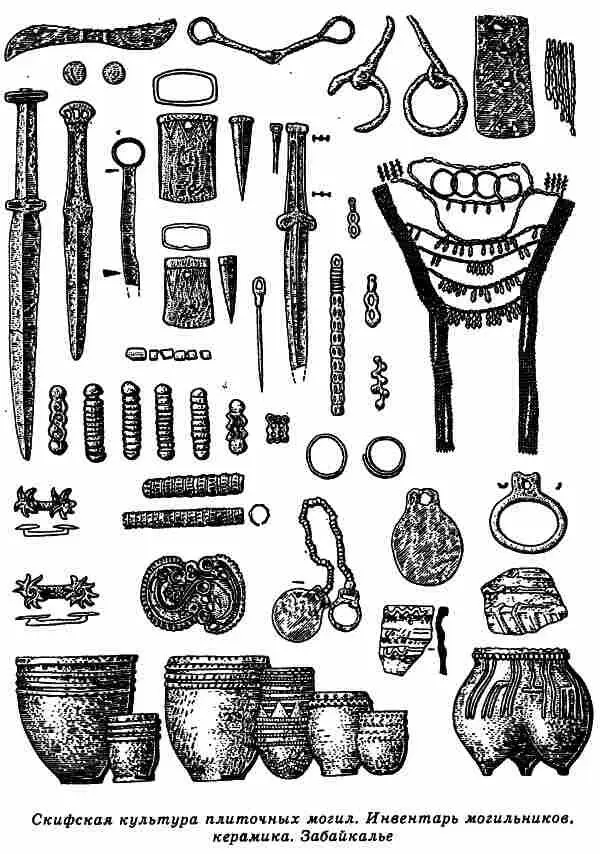

Типичная «арийская» культура южнорусских степей III–II тыс. до н. э., от Ямной до Срубной и Андроновской — это прежде всего развитое земледельческо-скотоводческое хозяйство. Это разведение лошадей, крупного и мелкого рогатого скота; это телеги и колесницы; это обработка земли с помощью плуга (с бронзовым наконечником) и тягловой силы быка. Это оседлые и хорошо спланированные укрепленные поселения типа Аркаима в южном Приуралье, которые иногда называют протогородами. Тот материальный уровень, который определял состояние экономики в Средние века, во многом был в бронзовом веке уже достигнут.

Однако уровень развития земледелия испытывал колебания, связанные с изменениями климата. В условиях Евразийского континента такие изменения имели решающее значение. Так, в раннем железном веке (собственно скифское время) земледелие сократилось по сравнению с эпохой поздней бронзы, тогда как скотоводство усилилось (что дало повод считать скифов кочевниками). Это было связано с усыханием степи, с учащением засух. В античное время роль земледелия опять возросла (степь увлажнилась), и сарматы стали экспортировать хлеб в большом количестве.

Смешанный тип экономики был «настроен» на сильные колебания континентального климата и позволял адаптироваться к нему, стимулируя то земледелие, то скотоводство. Восточно-Европейская равнина, в основном ее южные области, была одним из самостоятельных, «первичных» очагов развития производящего хозяйства. Становление этого очага сейчас относят к VII–IV тыс. до н. э. (период неолита — позднего каменного века) (Шнирельман, с. 108).

На его основе уже в глубокой древности сложилась особая сельскохозяйственная зона, занявшая огромную территорию континентальной Евразии, протянувшуюся от Южной Скандинавии через Прибалтику, Белоруссию, Центральную Россию до Волги, Каспия, Южного Урала и Южной Сибири (Алтая). Здесь в период неолита развивалось неорошаемое подсечно-огневое и пойменное земледелие с ведущими культурами проса и ячменя, а также скотоводство (разведение коров, овец, лошадей, и на востоке этой зоны — двугорбого верблюда) 196 196 Карта: Мировые центры растениеводства и навыки земледелия, VIII–VI тыс. до н. э.; Андрианов Б. В. Земледелие наших предков. М., 1978, р.5.

. В отношении лошади установлено, что это домашнее животное было впервые приручено именно здесь; то же, видимо, относится и к верблюду (возможный вариант — Иранское нагорье).

Евразийская сельскохозяйственная зона оказала существенное влияние на окружающий мир. Можно считать установленным, что культура проса (один из ранних возделываемых злаков) распространялась именно отсюда по крайней мере, двумя путями: первый вел на юг, в Среднюю Азию; второй далеко на юго-восток, вплоть до бассейна реки Хуанхэ. Здесь, в Северном Китае, просо стало основным злаком ранних неолитических культур V–III тыс. до н. э. Это значит, что восточно-азиатский очаг развития производящего хозяйства (послуживший основой для становления цивилизации Китая) сложился под влиянием «евразийского».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: