Владимир Райцес - ЖАННА дАРК

- Название:ЖАННА дАРК

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ленинградское отделение издательства «Наука»

- Год:1982

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Райцес - ЖАННА дАРК краткое содержание

Книга посвящена жизни и деятельности героини французского народа. На основе анализа многочисленных источников рассматриваются эволюция образа Жанны д'Арк в исторической мысли, некоторые вопросы, связанные с истоками ее патриотического подвига, ее активное участие в военных действиях на переломном этапе Столетней войны. Особое внимание уделено тем событиям и эпизодам истории Жанны д'Арк, с которыми связаны многочисленные легенды и гипотезы.

ЖАННА дАРК - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я сам спросил, на каком языке говорили с ней святые, и она мне ответила, что на лучшем, чем мой; я же говорил на лимузенском наречии. Потом я спросил, верит ли она в бога, и она ответила, что да, больше, чем и я сам. И тогда я сказал названной Жанне, что богу не * будет угодно, чтобы ей поверили, если не появится нечто показывающее, что ей следует верить. [Я сказал ей также], что мы не можем советовать королю доверить ей солдат, основываясь только на ее [голословном] утверждении, ибо это значило бы подвергнуть их опасности. Она ответила: „Мой бог, я пришла в Пуатье вовсе не {125} для того, чтобы давать знамения. Пошлите меня в Орлеан, и там я явлю знамение того, ради чего я послана"» (D, 1,472).

Разумеется, в этих ответах ярко проявилась личность Жанны: независимый характер, живой и ясный ум, находчивость. Вместе с тем чувствуется, что она теряет терпение. И вот еще какое обстоятельство надо бы, на наш взгляд, подчеркнуть. Расследование в Пуатье — не только дотошный экзамен, которому полтора десятка богословов подвергли невежественную крестьянку. Здесь можно в известном смысле говорить о противостоянии ученой и народной религиозности.

Когда метр Эмери спросил у Жанны, для чего нужны солдаты, если сам бог хочет избавить французский народ от бедствий, то он затронул сложную теологическую проблему соотношения божественного провидения и человеческой деятельности. За этим вопросом стояли труды Августина и Фомы. Но что стояло за безукоризненным с догматической точки зрения ответом Жанны: солдаты будут сражаться, а бог пошлет им победу?

На руанском процессе судьи-богословы задали ей точно такой же, по существу, вопрос: почему она пыталась бежать из плена, хотя была уверена, что ее спасет бог? В этом месте протокола допроса мы читаем: «Она сослалась на французскую пословицу: „Помогай себе, л бог поможет тебе (Aide — toi Dieu t'аidra — совершеннейший аналог русской пословицы «На бога надейся, а сам не плошай». — В. Р.)"» (Т, I, 156). Как видим, существовала некая фольклорная «модель» ответов на подобные вопросы, с помощью которой Жанна оба раза блестяще вышла из затруднения.

Уже упоминавшаяся Маргарита Ла Турульд, которая осенью 1429 г. принимала Жанну в Буржо, приводила, ссылаясь на рассказ своей гостьи об экзамене в Пуатье, ее слова, обращенные к клирикам: «В книгах господа нашего написано больше, чем в ваших [сочинениях]» (О, 1, 377). Эти дерзкие слова, по-видимому, действительно были ею сказаны: ведь говорила же она ученому монаху Сегену, что верит в бога больше, чем он, и что святые говорили с ней на лучшем языке, нежели язык самого экзаменатора. Отсюда, разумеется, еще вовсе не следует, будто Жанна, сама того не зная, высказывала еретические мысли, близкие идеям Яна Гуса: в таком случае {126} богословы не санкционировали бы ее миссию. Здесь проявилось лишь извечное недоверие «простецов» к «книжникам». Оставаясь в пределах ортодоксального католицизма, испытуемая и экзаменаторы говорили на языках разных культур. Утверждая, что в «книгах господа» сказано больше, чем в сочинениях «книжников», неграмотная крестьянская девушка имела, очевидно, в виду даже не священное писание, но начертанную рукою создателя «книгу божьего мира» (очень распространенный образ в это время) — точнее, мира тех народных религиозных представлений, из которых складывалось ее понимание собственной роли посланницы неба.

Комиссию, конечно же, смущал мужской костюм Жанны. Налицо было явное нарушение библейской заповеди: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед господом богом твоим всякий делающий сие» (Второзаконие, 22, 5). Из материалов руанского процесса видно, что в Пуатье Жанну расспрашивали о причинах и обстоятельствах этого поступка, но подробности нам неизвестны. Мы знаем, однако, точку зрения самого авторитетного теолога Жана Жерсона, что позволяет судить об общей позиции в этом вопросе богословов про-французской ориентации. Суть рассуждений Жерсона, при помощи которых он полностью оправдывал Жанну-Деву, сводится к тому, что запрет носить не подобающую своему полу одежду представляет собой не столько правовую норму, сколько этический принцип, и его соблюдение требует учета всех конкретных обстоятельств. «Ни право, ни мораль, — писал Жерсон, — не запрещают нашей Деве носить одежду мужчины и воина, поскольку она делает мужское дело и сама является воином» (D, 11,39).

По окончании работы комиссия представила Королевскому совету заключение, в котором говорилось, что тщательное расследование образа жизни, нравов и намерений Девы не выявило в ней никакого зла, «но лишь добро, смирение, целомудрие, честность и простоту». Поскольку она обещает явить знамение божественной помощи в Орлеане, король не должен мешать ей пойти в этот город с солдатами; напротив, ему следует распорядиться, чтобы ее проводили туда с почетом (Q, III, 391, 392). Миссия Жанны получила, таким образом, официальную {127} санкцию. Важнейшее значение имело здесь то обстоятельство, что к этому времени (конец марта 1429 г.) она уже была очень известна. Вокруг нее сложилось широкое общественное мнение; народ видел в ней спасительницу страны, а население осажденного Орлеана связывало с ней надежды на освобождение. С этим не могло не считаться правительство.

О результатах расследования доложили Карлу. «Выслушав это, — свидетельствует очевидец заседания Королевского совета Жан д'Олон, — король, принимая во внимание великую добродетель сей Девы, а также то, что она, по ее словам, послана к нему богом, постановил в своем Совете, что отныне воспользуется ею в своих войнах. . Было решено послать ее в Орлеан, который тогда осаждали наши давние недруги» (D, I, 476). {128}

ОРЛЕАН

Из Пуатье Жанна возвратилась в Шиной, провела там несколько дней, а затем отправилась в Тур и занялась приготовлениями к предстоящему походу.

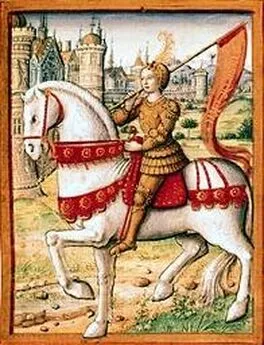

Тур славился своими оружейниками, и одному из них королевский казначей Эмон Рагье уплатил 2 апреля сто ливров «за изготовление полного доспеха для Девы» (Q, V, 257). Это был, по-видимому, стальной пластинчатый доспех, состоявший из полутора десятков предметов (закрытый шлем с забралом, панцирь, наплечники, налокотники, рукавицы, набедренники, наколенники и т. д.). Весил такой доспех от восемнадцати до двадцати трех килограммов, но так как тяжесть равномерно распределялась по всему телу воина, а система шарниров обеспечивала большую свободу движений, то воевать в нем можно было не только на коне, но и спешившись.

О знаменитом мече Жанны нужно сказать особо. Вскоре после снятия осады с Орлеана широко разнесся слух о том, что Дева вооружена чудесным оружием. «Она нашла в какой-то церкви старинный меч, который, как говорят, был помечен девятью крестами; и больше у нее никакого другого оружия нет», — говорилось в одном частном письме, посланном 9 июля из Брюгге в Венецию '(89, т. III, 108; подробно об авторе и адресате см. ниже, с. 147). Об этом эпизоде упоминают несколько хроник, в том числе и самая ранняя, ларошельская (сводку различных версий см.: 53). Рассказ «Записок секретаря Ларошели» в основном совпадает с показаниями самой Жанны на четвертом публичном допросе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: