А. Морин - Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград»

- Название:Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Коллекция, Яуза, ЭКСМО

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-28259-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Морин - Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград» краткое содержание

В 1935 году советское правительство взяло курс на создание «Большого флота», основой которого должны были стать самые мощные в мире линейные корабли типа «Советский Союз» и тяжелые, фактически линейные, крейсера типа «Кронштадт». Проектирование и строительство этих уникальных по своим характеристикам кораблей велось по прямому указанию И.В.Сталина, видевшего в них прежде всего инструмент большой политики. В то время океанский линейный флот считался необходимым атрибутом великой державы, и строительство новых линкоров в СССР считалось самой приоритетной задачей Однако из-за начавшейся Великой Отечественной войны советские суперлинкоры так и не вошли в строй. Опыт Второй мировой показал, что тяжелые артиллерийские корабля потеряли свою главенствующую роль. Тем не менее, Сталин придерживался другого мнения. В результате наша страна оказалась единственной в мире, где в послевоенные годы продолжались работы над созданием линейных кораблей. Постройка не имевших аналогов суперкрейсеров типа «Сталинград» продолжалась вплоть до 1953 года, и лишь после смерти вождя была прекращена…

Хотя гигантам советского «Большого флота» так и не довелось выйти на океанские просторы, они сыграли свою роль, дав мощный импульс для развития научно-технической базы отечественного кораблестроения. Не случайно многие участники проектирования «суперлинкоров Сталина» в дальнейшем стали видными конструкторами, а на созданных для линкоров стапелях строились мощные ракетные корабли следующих поколений.

Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вторая серия опытов проводилась с 1938 года в Севастополе комиссией под председательством В.И. Першина. Целью испытаний явилась окончательная отработка для линкоров проекта 23 конструкций БКПЗ и сравнение американской и итальянской систем для принятия решения о выборе типа подводной защиты для линкоров проекта 23 второй серии. Было испытано 27 масштабных (1:5) и два натурных отсека.

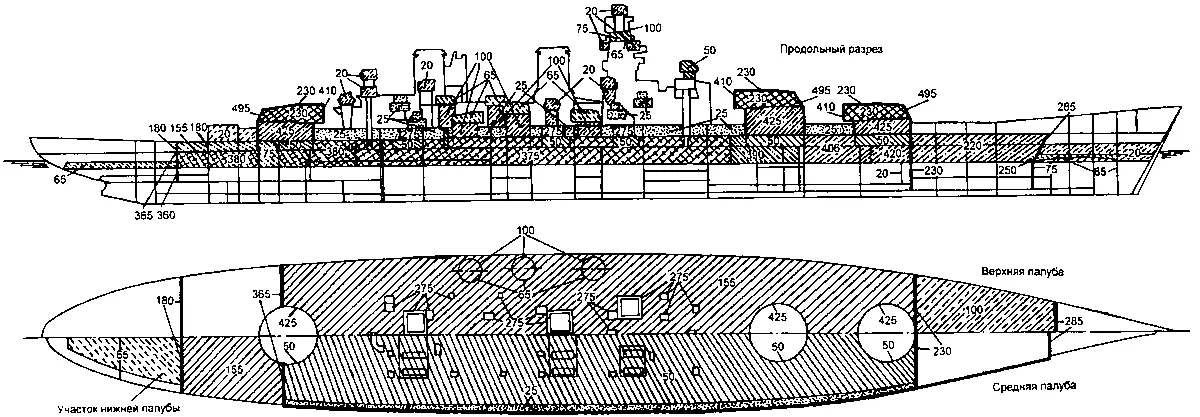

Схема бронирования линейного корабля проекта 23

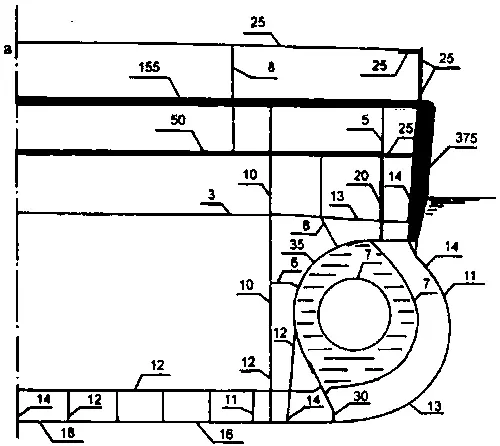

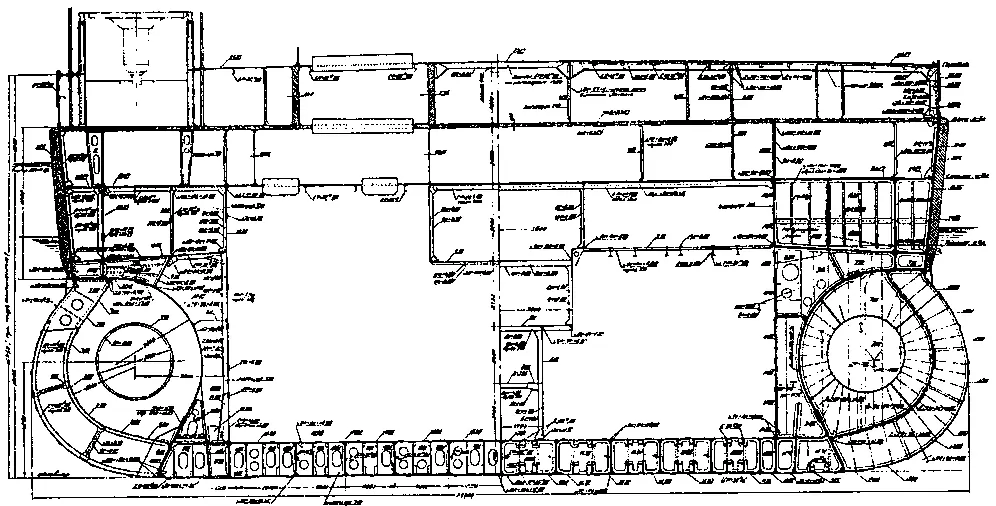

Мидель-шпангоут линейного корабля проекта 23 с указанием толщин брони и обшивки (в мм)

Комиссия заключила, что предельным для принятой в проекте 23 системы БКПЗ (после устранения всех замеченных ее недостатков и правильном конструктивном исполнении) является взрыв заряда в 750 кг. В окончательном виде БКПЗ имела протяженность 60 % длины корабля по КВЛ. На большей части длины ее глубина составляла не менее 7,5 м (на миделе — 8,2 м) и лишь у носового траверза цитадели (64 шп.) уменьшилась до 7,1 м. В кормовой части цитадели по конструктивным соображениям (невозможность реализации системы с воздушным цилиндром из-за формы кормовых обводов) вместо итальянской системы применена американская с четырьмя продольными переборками. Этот участок (от 154 до 170 шп.) имел протяженность около 25 м. Подобная конструкция предусматривалась и на протяжении двух шпаций (62–64 шп.) в носовой части цитадели.

Основная защитная преграда — 35-мм полуцилиндрическая переборка выполнялась из гомогенной брони (предел прочности 75 кг/мм2, предел текучести 55 кг/мм2, относительное удлинение 17 %) и при поглощении энергии взрыва должна была работать на растяжение подобно обшивке цилиндрического котла. Прочие элементы защиты — 7-мм второй борт и стенки воздушного цилиндра, а также 10-мм фильтрационная переборка — выполнялись, как и другие корпусные конструкции, из марганцевой стали ЗОГ.

ГЭУ корабля включала три главных турбозубчатых агрегата (ГТЗА) мощностью по 67 000 л.с. (максимальная 77 000 л.с.) и шесть водотрубных котлов паропроизводительностью по 162 т/ч (максимальная 185 т/ч), вырабатывавших пар давлением 37 кг/см 2при температуре 370 °C. ГТЗА линкора были унифицированы с агрегатами тяжелого крейсера проекта 69. Вспомогательная котельная установка состояла из трех котлов паропроизводительностью по 25 т/ч. Испарительная установка предусматривалась в составе четырех аппаратов (общая производительность 230 т/сут), один из которых использовался в качестве опреснителя.

ГЭУ размещалась эшелонно в трех турбинных (ТО) и трех котельных (КО) отделениях, при этом 1-е и 2-е ТО находились в одном отсеке, разделенном двумя продольными переборками и расположенном в нос от 1-го КО, что предопределило весьма значительную длину гребных валов (106 м у бортовых, 79 м у среднего). Управление ГЭУ должно было быть дистанционным из специально оборудованных герметических кабин, однако предусматривалось и местное управление.

Корабль должен был иметь скорость полного хода 28 узлов (при мощности на валах 201 000 л.с.) и максимального 29 уз (при мощности 231 000 л. с). Трехлопастные гребные винты имели диаметр 5,0 м (бортовые) и 4,8 м (средний).

Полученная в окончательном техническом проекте 1938 года дальность плавания технико-экономическим ходом (14,5 узлов) 5580 миль при полном запасе котельного топлива в 5280 т была зафиксирована в постановлении правительства об утверждении проекта от 13 июля 1939 года. Между тем, в случае полного заполнения топливных цистерн, что соответствовало наибольшему водоизмещению, в них вмещалось 6542 т мазута. Такой запас обеспечивал дальность плавания 14,5-узловым ходом до 7260 миль в зимний период и 7680 миль — в летний, поскольку при низких температурах расходы топлива возрастали.

Менее чем через полгода после утверждения проекта УК ВМФ сообщило ЦКБ-4, что во изменение постановления правительства от 13 июля 1939 года «район плавания» корабля увеличен до 7200 миль (что соответствовало расчетной дальности плавания при запасе котельного топлива 6400 т).

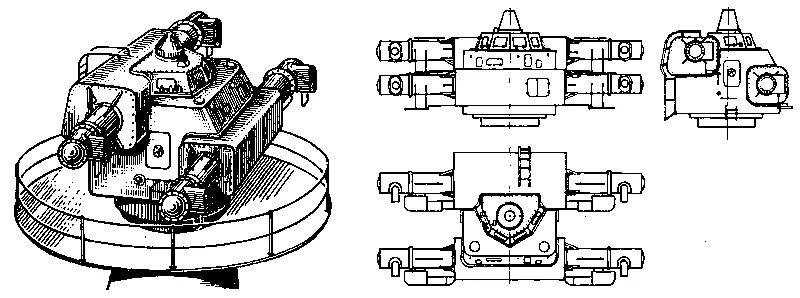

Командно-дальномерный пост КДП2-8

Электроэнергетическая система (ЭЭС) корабля должна была работать на смешанном постоянном и переменном токе напряжением 230 В. Предусматривалось четыре турбогенератора мощностью по 1300 кВт и четыре дизель-генератора по 650 кВт, которые были размещены в шести электростанциях: турбогенераторные находились в цитадели, а две дизельные — в нос и в корму от нее. Суммарная протяженность электрического кабеля на корабле составляла более 250 км, а общее количество устанавливаемых электродвигателей всех назначений превышало 1500.

Корабль имел длинный полубак (протяженность 80 % длины по КВЛ), слегка разваленные борта и були в средней части корпуса. Кроме палубы полубака имелись три непрерывных по всей длине палубы (верхняя, средняя и нижняя), а также две платформы. Носовая и кормовая надстройки предусматривались четырехярусными, башенноподобная фок-мачта имела шесть ярусов.

Корпус корабля подразделялся главными поперечными и продольными переборками на 33 основных водонепроницаемых отсека и представлял собой клепаную конструкцию. Основным его материалом являлась марганцовистая сталь ЗОГ (предел прочности 60–75 кг/мм2, предел текучести 40 кг/мм2, относительное удлинение 16 %). Для некоторых конструкций использовалась свариваемая марганцовистая малоуглеродистая сталь 20Г (предел текучести 35 кг/мм2). Малоответственные с точки зрения прочности конструкции изготовлялись из судостроительной стали 3 (предел текучести 22 кг/мм2), а частично из стали 4 (предел текучести 24 кг/мм2).

Конструктивный мидель-шпангоут линейного корабля проекта 23 Копия подлинного чертежа

Значительное количество второстепенных переборок и выгородок предполагалось изготовить из дюралюминия.

В пределах цитадели была применена продольная система набора корпуса, в оконечностях — поперечная. Шпация принималась переменной величины: в оконечностях — 0,9 м, в пределах цитадели — 1,42 м (в отдельных районах по днищу — 0,71 м). Прочность корпуса корабля обеспечивалась с учетом возможности прохода Северным морским путем. На открытых участках палубы предусматривался тиковый настил, в военное время он должен был сниматься.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/books/606864/sergej-kremlev-velikij-i-obolgannyj-sovetskij-soyuz.webp)