А. Морин - Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград»

- Название:Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Коллекция, Яуза, ЭКСМО

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-28259-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Морин - Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград» краткое содержание

В 1935 году советское правительство взяло курс на создание «Большого флота», основой которого должны были стать самые мощные в мире линейные корабли типа «Советский Союз» и тяжелые, фактически линейные, крейсера типа «Кронштадт». Проектирование и строительство этих уникальных по своим характеристикам кораблей велось по прямому указанию И.В.Сталина, видевшего в них прежде всего инструмент большой политики. В то время океанский линейный флот считался необходимым атрибутом великой державы, и строительство новых линкоров в СССР считалось самой приоритетной задачей Однако из-за начавшейся Великой Отечественной войны советские суперлинкоры так и не вошли в строй. Опыт Второй мировой показал, что тяжелые артиллерийские корабля потеряли свою главенствующую роль. Тем не менее, Сталин придерживался другого мнения. В результате наша страна оказалась единственной в мире, где в послевоенные годы продолжались работы над созданием линейных кораблей. Постройка не имевших аналогов суперкрейсеров типа «Сталинград» продолжалась вплоть до 1953 года, и лишь после смерти вождя была прекращена…

Хотя гигантам советского «Большого флота» так и не довелось выйти на океанские просторы, они сыграли свою роль, дав мощный импульс для развития научно-технической базы отечественного кораблестроения. Не случайно многие участники проектирования «суперлинкоров Сталина» в дальнейшем стали видными конструкторами, а на созданных для линкоров стапелях строились мощные ракетные корабли следующих поколений.

Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но от достроечных набережных заводов-строителей линкоры нужно было вывести к докам, что требовало углубления (до 11–11,5 м) и расширения фарватеров под Ленинградом и Николаевым. Эти работы были начаты в 1938 году с ориентацией на завершение к середине 1942 года, однако к началу войны удалось выполнить лишь ничтожную часть запланированного.

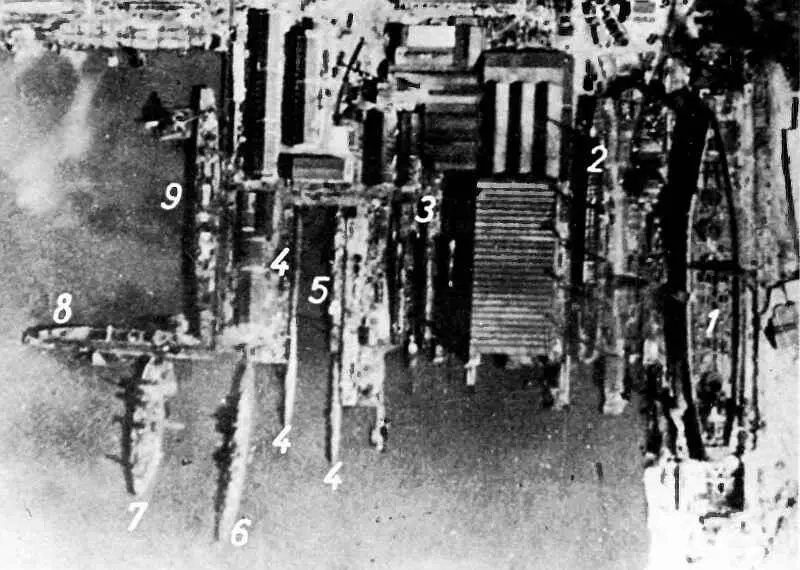

Николаевский завод им. А.Марти, снимок с немецкого самолета, июль 1941 г.

Цифрами на фото обозначены:

1 — корпус недостроенного линкора «Советская Украина»;

2 — корпус крейсера «Орджоникидзе» (проект 68);

3 — подводные лодки С-36иС-37;

4 — подводные лодки С-35 (вверху), Л-23 и Л-24;

5 — эсминец «Свободный»;

6 — недостроенный лидер эсминцев «Киев»;

7 — ледокол «А.Микоян»;

8 — эсминец проекта 30 (вероятно, «Озорной»);

9 — спущенный на воду крейсер «Фрунзе» (проект 68)

Таким образом, казавшийся сначала второстепенным вопрос о доках и фарватерах вылился в сложную проблему, для разрешения которой требовались затраты, соизмеримые со стоимостью самого линкора. Последняя для головного и серийных линкоров в 1940 году была определена в 1180 млн руб., тяжелый крейсер в 1939 году оценивался в 850 млн руб. Учитывая опыт предыдущих отношений УК ВМФ с заводами по этому вопросу, фактическая стоимость головного линкора, вероятно, оказалась бы не менее 1500–1800 млн руб. К началу войны общие затраты на линкоры проекта 23 превысили 670 млн руб.

После 22 июня 1941 года в соответствии с постановлениями Государственного комитета обороны (ГКО) от 8, 10 и 19 июля все работы по созданию линкоров и тяжелых крейсеров были приостановлены, а их корпуса законсервированы.

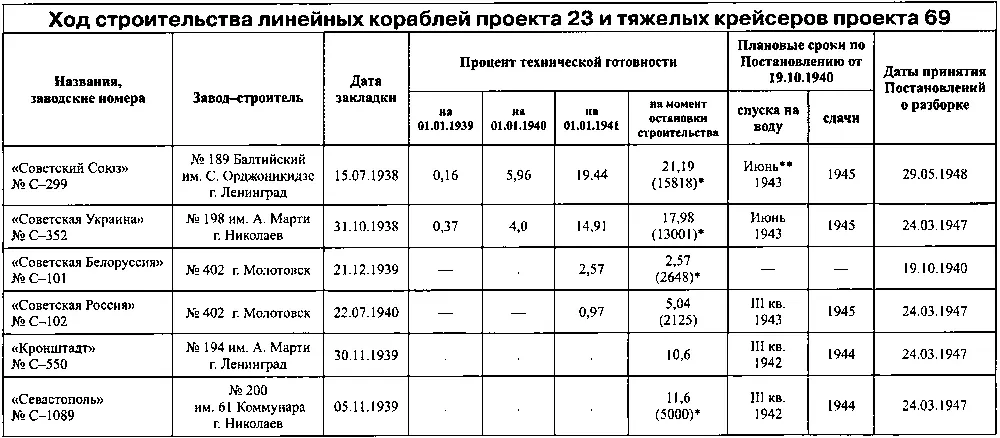

На момент прекращения строительства технические готовности линкоров в Ленинграде, Николаеве и Молотовске составляли соответственно 21,19 %, 17,5 % и 5,04 % (по другим данным — 5,28 %). При этом головной линкор «Советский Союз» по собственным работам завода-строителя имел готовность 30,72 %, а по контрагентским поставкам и работам — всего 6,32 %. Корпус корабля был, в основном, собран под еще не настланную верхнюю палубу и почти полностью выполнен под нижнюю, а кормовая часть была собрана на 80–85 %. Выставленный на стапель металл составил 87,5 % массы металлического корпуса и 18,3 % массы по броне.

Первый серийный линкор «Советская Украина» несколько отставал по готовности от головного корабля. Монтаж механического оборудования (кроме водоотливных гидротурбин) ни на одном из этих кораблей не начинался из-за его полного отсутствия. В Молотовске же, где уже находились три комплекта импортных ГТЗА, сборка корпуса линкора «Советская Россия» не вышла из самой ранней стадии: в районе 16—184 шп. (на протяжении около 70 % длины корабля) были собраны конструкции двойного дна и выставлены нижние поясья части главных поперечных переборок.

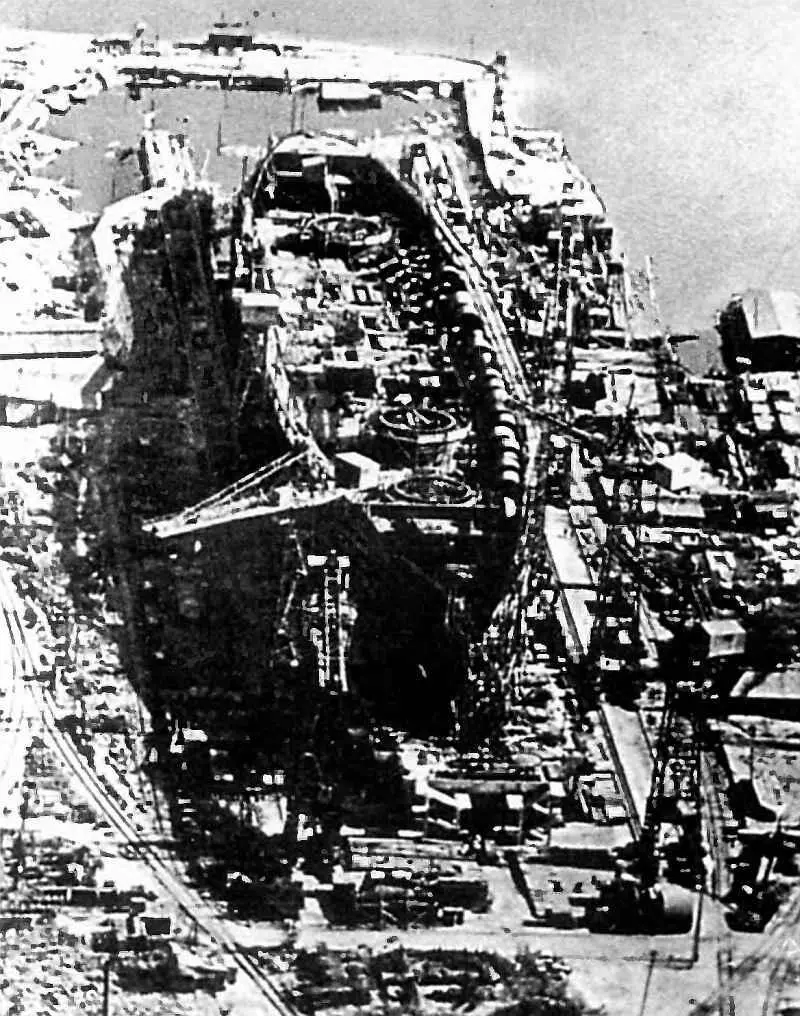

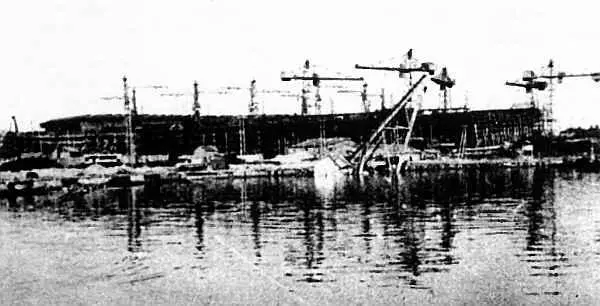

Линкор «Советская Украина» на стапеле завода им. А.Марти, август 1941 г. Вид с самолета и со стапельного крана

Тяжелые крейсера «Кронштадт» и «Севастополь» на момент прекращения строительства имели техническую готовность 10,6 % и 11,6 % соответственно. В Николаеве общая масса выставленного на стапель металла составляла около 5000 т (24,4 % массы металлического корпуса и бронирования). В носовой оконечности (0—175 шп.) корпус «Севастополя» был собран до 3-й платформы включительно, ПКЗ — на 80 %. В районе 175–351 шп. (котельные и машинные отделения) все междудонные отсеки и переборки ПКЗ до нижней палубы были полностью закончены и испытаны на водонепроницаемость, фундаменты в котельных и машинных отделениях установлены, начата клепка настила нижней палубы. В районе 351–399 шп. сборка настила этой палубы была выполнена на 50 %, ПКЗ собрана на 80 %, наружная обшивка днища — до 420 шп., дейдвудов — до 407 шп., их набор и коридоры гребных валов — до 392 шп.

«Советская Украина» на стапеле (помечена стрелкой), август 1941 г.

Снимок с немецкого самолета — разведчика

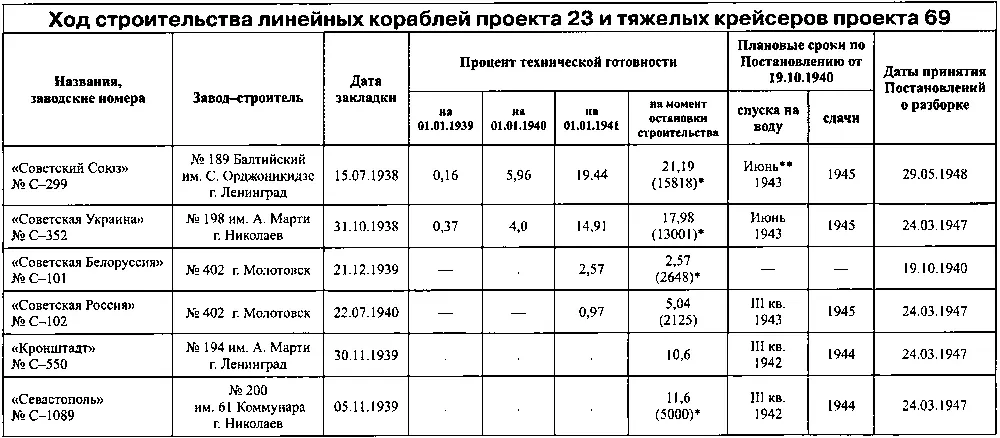

* В скобках указано количество (в т) выставленного на стапель металла. ** В июне 1941 г. спуск корабля планировался уже на октябрь 1943 г

Ретроспективный анализ положения с поставкой основных комплектующих изделий, брони и хода постройки линкоров и тяжелых крейсеров показывает, что, не начнись война, намеченные сроки ввода их в строй (1945 год), вероятно, пришлось бы снова переносить.

В годы войны попавший в руки германских войск (Николаев был оккупирован ими 16 августа 1941 года) корпус «Советской Украины» был частично разобран (снято около 4000 т металла), а при отступлении 28 марта 1944 года из Николаева немцы приложили немало усилий к приведению корабля в состояние, исключающее возможность достройки. В 1944 году было сочтено, что техническая готовность корабля в итоге снизилась более чем в два раза. У двух других строившихся линкоров она за годы войны уменьшилась очень незначительно.

Сильно пострадал за время оккупации Николаева и корпус тяжелого крейсера «Севастополь»: вся его носовая оконечность и нижняя палуба были разрезаны и вывезены на переплавку. В районе носовых котельных отделений продольные и поперечные переборки (с платформами между ними) выше второго дна, а также фундаменты были срезаны и сняты с корабля. Оставшаяся часть корпуса имела массу порядка 3000 т. Было отправлено в Германию также около 500 т обработанного и частично собранного в секции металла и броневых листов средней палубы. Сохранившиеся корпусные конструкции имели значительные деформации.

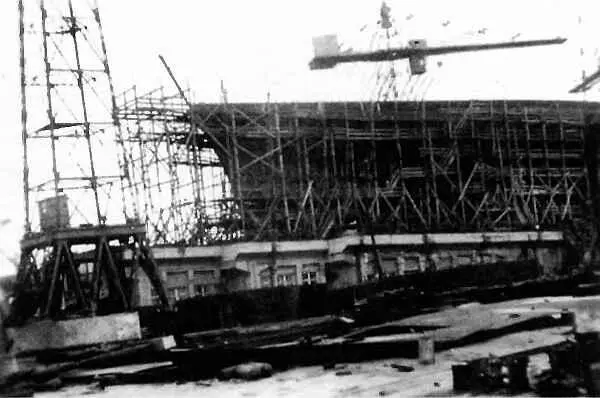

Корпус «Советской Украины» на стапеле завода им. А.Марти.

Немецкое фото, август 1941 г.

На двух нижних снимках: носовая часть линкора «Советская Украина» после оккупации Николаева немцами, август 1941 г.

В результате техническая готовность корабля снизилась более чем в два раза (до около 4 %). Летом и осенью 1941 года часть броневых конструкций корпуса тяжелого крейсера «Кронштадт» использовали при строительстве оборонительных сооружений на ближних подступах к Ленинграду, что в сочетании с повреждениями от артобстрелов и порчи металла привело к снижению его технической готовности до 7 %.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/books/606864/sergej-kremlev-velikij-i-obolgannyj-sovetskij-soyuz.webp)