Александр Быков - Эпоха Куликовской битвы

- Название:Эпоха Куликовской битвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- ISBN:5-9533-0432-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Быков - Эпоха Куликовской битвы краткое содержание

Образование Русского централизованного государства в XIV–XV веках — одно из самых важнейших и сложных явлений отечественной истории. Однако и в дореволюционной, и в советской историографии практиковалась односторонняя оценка этой эпохи исключительно с позиции «мы болеем за Москву!». Любые действия, ведущие к усилению Московского княжества, рассматривались историками как прогрессивные и этически оправданные, а любое им противодействие — как проявление реакции и даже как предательство национальных интересов Руси. Но нельзя судить о событиях прошлого с помощью современных понятий и этических установок или с позиций сиюминутной политической конъюнктуры. Ведь у каждой из сторон была «своя правда», которую порой трудно увидеть.

Молодые пензенские ученые А. В. Быков и О. В. Кузьмина показывают читателям закулисную политическую борьбу эпохи Куликовской битвы. Было ли татаро-монгольское иго на Руси? Когда и где родилась мечта о едином государстве Российском? Действительно ли митрополит Алексий был «русским Ришелье»? Кто спровоцировал Куликовскую битву? Был ли Олег Рязанский предателем Русской земли? Кто стоял во главе заговора против Дмитрия Донского? Кто помешал объединению всех русских земель в конце XIV века?.. Авторы провели тщательное изучение этих и иных проблем, что помогло развеять многие заблуждения исторической науки и привело к неожиданным выводам.

Эпоха Куликовской битвы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но вместо этого Мамай бросает свои полки на пики стоящего в обороне многочисленного городского ополчения. Мамай крайне неэффективно разбазаривает имеющиеся у него людские ресурсы, пытаясь сломить ощетинившуюся копьями пехоту атаками в лоб. Только крымская пехота, пожалуй, могла успешно бороться с русской. Но, видимо, ее у Мамая было немного. Когда Боброк-Волынский выводит в бой отборные части — конных дружинников, татары уже ничего не могут им противопоставить.

Весь ход Куликовской битвы наводит на мысль, что внезапное движение войск Мамая и Дмитрия, и их столкновение были спровоцированы. Заставить Дмитрия перейти через Дон могло лишь известие о том, что Ягайло очень близко и идет на помощь татарам. Тогда маневр Дмитрия понятен — разбить Мамая до подхода литовцев, а Доном и Непрядвой прикрыть свои тылы от внезапного нападения Ягайло.

Заставить же Мамая атаковать русскую пехоту в лоб, на нешироком поле, могла лишь весть о том, что литовцы приближаются, но идут на помощь русским (!) войскам. Только это известие могло заставить его торопиться и бросать свою лучшую конницу в смертельные атаки снова и снова, чтобы сбросить в Дон и уничтожить войска Дмитрия до прихода Ягайло.

Такую дезинформацию мог доставить Дмитрию и Мамаю только Олег Рязанский. Он был сильнейшим образом заинтересован в том, чтобы решающее сражение произошло как можно скорее. Ведь и московские и татарские войска разоряли его землю, принося ей неисчислимые убытки уже самим фактом своего присутствия. Да он просто не мог упустить такого шанса — столкнуть лбами своих самых сильных и опасных соседей.

Ягайло тоже торопился. Пока он бездействовал у Дона, в Литве против него действовал его дядя Кейстут. Поэтому шурин Олега, Ягайло, был заинтересован в том, чтобы содействовать своему родственнику в дезинформировании Дмитрия Ивановича и Мамая.

Некоторые историки высказывали мнение о том, что Олег Рязанский помешал Ягайло прийти на помощь Мамаю. Однако нам представляется весьма сомнительным, чтобы Олег и Ягайло в 1380 году были по разные стороны баррикад. Между Ягайло и Олегом ни до, ни после Куликовской битвы не было ни одного военного конфликта. К тому же Олег был женат на сестре литовского князя. Скорее всего, они и здесь действовали заодно. Просто Ягайло не хотел приходить на помощь к Мамаю. А остаться совершенно в стороне от конфликта он не мог.

Почти перед самым боем, в дороге, русскую армию догнал посланец Сергия Радонежского. Вот какое благословение передал он Дмитрию Ивановичу: «Чтобы еси господине таки пошел, а поможет ти Бог и святая Богородица».

Накануне сражения, перед тем как форсировать Дон, московские воеводы выстроили армию в боевом порядке. Князь Дмитрий Иванович произвел смотр войск. «Сказание о Мамаевом побоище» приписывает ему слова: «Здесь пребудете, братие, на местах своих немятущеся. Каждый из вас ныне учредитесь, утром уже неудобно будет мощно так учредиться».

Таким образом, русская армия была подготовлена к тому, чтобы перед атакой противника без лишней суеты развернуть свои боевые порядки в уже «учрежденном» виде.

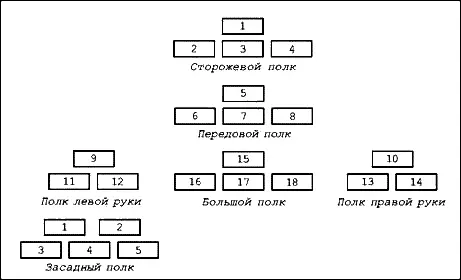

«Полки же шли, так, как кому повелено было по поучению», — пишет другой летописец, рассказывая о том, как русская армия разворачивалась на самом Куликовом поле. Согласно росписи полков, на берегу Дона их было построено шесть: Сторожевой полк, Передовой полк, Большой полк, полки Правой и Левой руки и Засадный полк.

Во главе каждого полка роспись называет от трех до пяти командиров. Обращает внимание определенное «уставное» распределение начальников. Их число с несомненностью указывает на наличие внутри полков нескольких самостоятельных отрядов. В Сторожевом, Передовом, Большом полках их было по четыре, на крыльях — по три, в Засадном — сразу пять. В общей сложности в войске насчитывались двадцать три отряда. Речь несомненно идет об отдельных формированиях — «стягах».

Так, в Передовом полку оказались псковичи, брянцы, белозерцы и коломенцы. Состав других был, очевидно, более пестрым. В Большом и Засадном полках находились москвичи, включая двор великого князя, но они не были там единственными.

Мелкие тактические единицы, состоящие из господина и его слуг, в документах эпохи Куликовской битвы не упомянуты. Однако такие единицы, судя по списку убитых в битве «бояр» (то есть мелких и средних командиров), существовали и входили в состав отрядов, образуя их первичные ячейки.

Над каждым из входивших в полк подразделений развевался собственный «стяг». Посреди Большого полка было поднято и общевойсковое, великокняжеское знамя. Оно было красным с изображением Нерукотворного Спаса. Это знамя обозначало место, рядом с которым должен был находиться московский князь Дмитрий Иванович — глава армии.

Впрочем, сохранилось предание, согласно которому Дмитрий Иванович поменялся доспехами, оружием и конем со своим верным слугой — Михаилом Бренком. Бренок, одетый в княжеский доспех, находился в центре Большого полка, под главным знаменем армии. А сам Дмитрий Иванович решил участвовать в конном сражении, встав со своей ближайшей свитой в ряды Передового полка.

Засадный полк русской армии был скрыт в дубраве. Окрестности Куликова поля позволили осуществить эту воинскую хитрость, решающим образом повлиявшую на исход. Несомненно, что место сражения, предоставлявшее русскому командованию определенные преимущества, было намечено заранее и учтено при построении войск и планировании их будущих действий.

Поле для битвы было выбрано, несомненно, русскими воеводами. Стесненное с востока и запада лесистыми речными долинами, оно представляло из себя своеобразный замкнутый с трех сторон и открытый только с юго-востока тупик. Пригодное для битвы пространство на Куликовом поле было в ширину не более 2,5–3 км при длине (между удобными для наблюдения за ходом боя возвышенностями) около 4 км. Таким образом, фронт боя Куликовской битвы не превышал трех километров, при четырех километрах в глубину. На нешироком, зажатом с двух сторон лесами и оврагами, поле татарская конница лишалась обычных наступательных достоинств, ей нельзя было развернуть свои силы, в том числе лучников, для охвата и окружения. Татары были вынуждены, утратив часть маневренности, принимать фронтальный бой. А в таком бою русские, как правило, были увереннее и упорнее своих восточных противников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: