Александр Широкорад - Атомный таран XX века

- Название:Атомный таран XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0664-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Атомный таран XX века краткое содержание

В книге представлено развитие ядерного оружия СССР (России), США и стран НАТО начиная с 1945 года по настоящее время.

Автор сделал обзор артиллерийских установок разных классов, применяющих ядерный боезапас, тактических крылатых и баллистических ракет ближней и средней дальности наземного базирования («поверхность— поверхность»).

Достаточно подробно в книге приведены тактико-технические характеристики ракет, их достоинства и недостатки, а также средства транспортировки и обслуживания.

Книга предназначена для всех, кто интересуется военной техникой.

Атомный таран XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

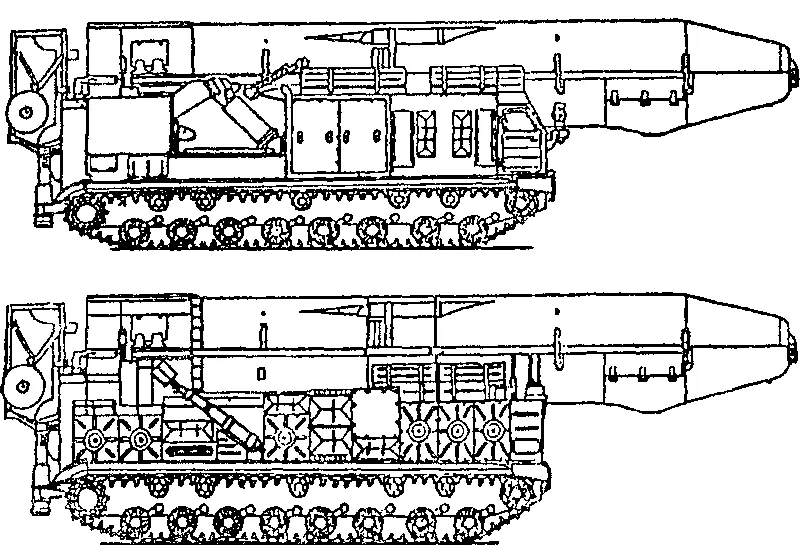

Подвижная пусковая установка для ракет РТ-15 была создана на ленинградском Кировском заводе на базе самоходного гусеничного шасси «объект 815». Установка получила индекс ГРАУ — 15У59. Вес шасси — 30 т, вес пусковой установки с ракетой — около 62 т. Максимальная скорость передвижения пусковой установки по шоссе — 30 км/час, запас хода по шоссе — 250 км. (Сх. 55)

В 1965–1966 гг. на Государственном Центральном полигоне № 4 в Капустином Яре были построены две шахтные пусковые установки для испытаний ракеты, но испытания проходили с самоходной пусковой установки с площадки № 84. Всего с ноября 1966 г. по март 1970 г. произведено 20 пусков ракет РТ-15, в числе которых были два двухракетных залпа.

Подвижный боевой ракетный комплекс 15П696 Постановлением Совмина от 6 января 1969 г. был рекомендован для укомплектования одного полка с целью отработки специальных задач. В соответствии с этим же Постановлением Совмина серийное производство ракет было прекращено в январе 1969 г. Испытания ракет завершились в марте 1970 г.

Самоходная пусковая установка подвижного ракетного комплекса 8П696 впервые была показана на военном параде в Москве в 1966 г. Она имела измененный транспортный контейнер для ракеты, который использовался на ранних стадиях проекта комплекса.

| Индекс ГРАУ | 8К96 |

|---|---|

| Дальность максимальная, км | 4000–4500 |

| Число ступеней | 2 |

| Стартовый вес, т | 20 |

| Длина ракеты, м | 12,6 |

| Максимальный диаметр, м | 1,4 |

| Число головных частей, шт | 1 |

Фронтовая ракета «Темп-С».Разработка новой фронтовой ракеты «Темп-С» была начата по Постановлению Совмина № 934–405 от 5 сентября 1962 г. Разработку комплекса вели:

НИИ-1 — по ракете и головной по комплексу; НИИ-592 — по системе управления; НИИ-125 — твердотопливные заряды двигателя; завод «Баррикады» — наземное оборудование. Аванпроект «Темп-С», разработанный НИИ-1, был одобрен 13 декабря 1962 г. Первоначально на ракете предполагалось установить спецзаряд «906В», но согласно Постановлению Совмина № 517–180 от 8 мая 1963 г. он был заменен на «910». В качестве химической боевой части было решено использовать боевую часть «Туман-2», которая разрабатывалась для ракеты «Темп».

Инерциальная система управления ракеты «Темп-С» имела гиростабилизованную платформу (ракета «Темп» такой платформы не имела). (Сх. 56)

Первоначально пусковую установку Бр-253 для ракет «Темп-С» предполагалось разместить на двух машинах. Разработка пусковой установки Бр-253 была начата в КБ завода «Баррикады» 20 декабря I960 г. Одновременно была начата разработка пусковой установки Бр-254 на полуприцепе МАЗ-5248. Однако обе установки не были доведены даже до стадии испытаний.

29 мая 1963 г. для ракет «Темп-С» была начата разработка пусковой установки Бр-289, которая представляла собой модернизацию пусковой установки 9П11 (Бр-225). Установка была изготовлена в опытном экземпляре.

9 ноября 1962 г. была начата разработка пусковой установки Бр-278, которая позже получила индекс 9П120. Первый опытный образец был изготовлен в 1963 г., а в 1964–1965 гг. Бр-278 прошла полигонные и войсковые испытания.

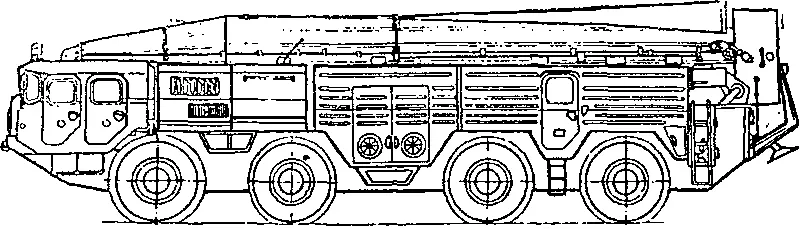

Пусковая установка 9П120 монтировалась на колесном шасси высокой проходимости MA3-543A. Длина шасси составляла 11 490 мм, ширина — 3050мм. МАЗ-54ЗА оснащался быстроходным дизелем Д12А-525А. Запас топлива — 520 литров. Наименьший радиус поворота — 13,5 м. Ракета помещалась в контейнере 9Я230. Пусковая установка 9П120 серийно производилась с 1966 по 1970 г. (Сх. 57)

На том же шасси МАЗ-543А была смонтирована и самоходная пусковая установка 9П117 с ракетой Р-17, но по сравнению с ним 9П120 имело следующие преимущества: а) более высокую проходимость из-за свободного пространства между 2-м и 3-м мостами, занятого на 9П117 низко сидящей рубкой;б) ракета транспортировалась не открыто, а в жестком контейнере.

Кроме самоходной пусковой установки в состав наземного оборудования комплекса 9К76 входили: транспортные машины 9Т215и 9Т219 (9Т215 возила ракеты, 9Т219 — ракетные части в контейнере), а также подъемный кран 9Т-35. Кран имел грузоподъемность 16 т и был смонтирован на шасси MA3-535B.

Пусковые установки 9П117 серийно производились на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения. Так, в 1970 г. была изготовлена 41 пусковая установка, в 1971 г. — 40, а за 1-е полугодие 1972 г. — 21.

Первый пуск ракеты «Темп-С» был проведен 14 марта 1964 г. Ракета пролетела 580 км. Пятый пуск состоялся 18 июля 1964 г. Ракета пролетела 850 км с отклонением по дальности на 3,55 км и влево на 3,44 км. (Из первых пяти пусков два были аварийные.) В ходе доработок ракеты точность ее была доведена до ± 2 км.

Комплекс 9К76 с ракетой 9М76Б был принят на вооружение Постановлением Совмина № 99–27 от 7 февраля 1966 г. и поступил в серийное производство. Производство ракет «Темп-С» велось на заводе № 235 в г. Воткинске. В 1970 г. выпущено 100 ракет, в 1971 г. — 90, в 1-м полугодии 1972 г. — 50 ракет.

В 1980-е годы в состав комплекса «Темп-С» была введена ракета с улучшенной точностью стрельбы (КВО было уменьшено с 1 км до 0,3 км) при прежней дальности полета ракеты.

В 1967 г. первые полки, оснащенные комплексом «Темп-С», заступили на боевое дежурство в составе РВСН. В дальнейшем в соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных Сил от 20 февраля 1968 г. все они были переданы в состав Сухопутных войск, так как обладали лишь оперативно-тактической дальностью. Так «Темп-С» стала фронтовой ракетой.

На декабрь 1987 г., согласно заявленным Советским Союзом данным, ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск располагали пятью отдельными полками ракет «Темп-С» (в каждом полку от 4 до 6 пусковых установок. Дислокация: 2 полка с 1984 г. в ГДР, 1 полк в Белоруссии, 1 полк в Сибирском военном округе, 1 полк в Среднеазиатском военном округе), а в семи районах развертывания группировки ракет «Темп-С» соответствовали бригадам трехполкового состава (по 12–15 пусковых установок). Дислокация: 2 бригады с 1984 г. в ГДР, 2 бригады с 1984 г. в ЧССР, 1 бригада в Среднеазиатском военном округе, 1 бригада в Забайкальском военном округе, 1 бригада в Дальневосточном военном округе. Всего к декабрю 1987 г. имелось 135 пусковых установок, 220 развернутых и 506 неразвернутых ракет «Темп-С» [68] Ленский А.Г., Цыбин ММ. Советские сухопутные войска в последний год Союза ССР. С. 31.

.

Интервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)