Сергей Кара-Мурза - Куда идем? Беларусь, Россия, Украина

- Название:Куда идем? Беларусь, Россия, Украина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Эксмо»,

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-35865-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Куда идем? Беларусь, Россия, Украина краткое содержание

В этой книге показано, как пережили кризис 90-х годов и 2000—2007 годы народы и хозяйства Беларуси, России и Украины. Главные характеристики жизни трех наших стран, представленные в форме графиков, показывают, что с середины 90-х годов в каждой из них реализуется свой, отличный от других, проект восстановления и развития. Это сравнение поучительно. Опыт братских народов позволяет лучше понять перспективы доктрин правительств трех государств, побуждает задуматься о нашей общей судьбе. Книга дает основу для мысленного диалога ее читателей по разные стороны «границ», показывает возможность альтернатив. По-новому видится и предыстория нашего кризиса.

Куда идем? Беларусь, Россия, Украина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основной базой производства продуктов животноводства является поголовье скота и птицы. Это — основные фонды животноводства. Скот и птица — этс «биологические машины» для превращения растительного сырья в мясо, молоко, яйца, шерсть. Отправляемый на мясокомбинаты скот является и конечным продуктом животноводства.

Таким образом, количество скота и птицы — первый абсолютный показатель состояния отрасли. Другой фактор — продуктивность скота и птицы — не испытывает столь сильных колебаний, как урожайность, поскольку меньше подвержен влиянию погодных условий.

Важнейшим показателем развития животноводства является поголовье крупного рогатого скота, и в частности коров. Это база для производства главных продуктов — мяса и молока.

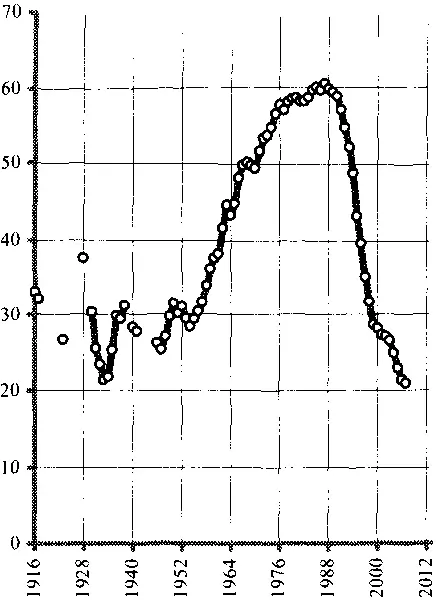

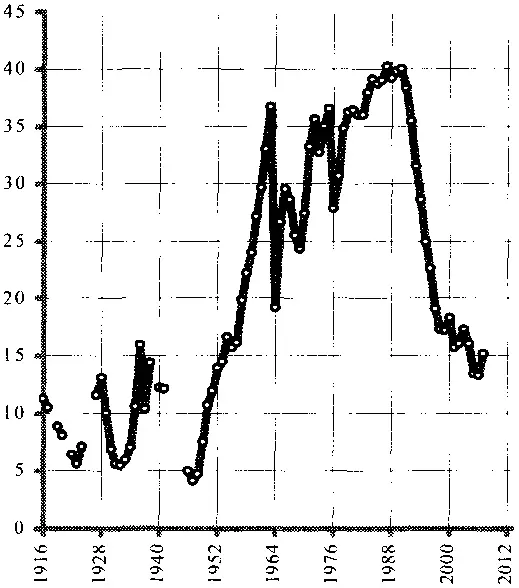

Динамика изменения поголовья крупного рогатого скота (КРС) в России дает красноречивую картину развития большой отрасли отечественного сельского хозяйства в длительном историческом диапазоне и наглядно отражает воздействие рыночной реформы. Эта динамика приведена на рис. 5-57.

На этом графике отражены драматические периоды нашей истории в XX веке. Все крупные социальные изменения сразу сказывались на животноводстве. Мы видим спад поголовья в результате Первой мировой и Гражданской войн, его восстановление, с существенным приростом, в годы нэпа, затем катастрофический спад в первые годы коллективизации — с 37,6 млн. голов в 1928 г. до 21,4 млн. в 1933 — и очень быстрое восстановление поголовья при изменении устава колхозов — с одновременным укреплением подворий.

Затем наблюдается новый спад поголовья в результате Великой Отечественной войны и потом, с небольшой заминкой в 1953—1954 гг., неуклонный рост до уровня свыше 60 млн. голов в 80-е годы.

Рис. 5-57. Поголовье крупного рогатого скота в России в хозяйствах всех категорий (на 1 января, млн. голов)

То, что произошло с животноводством в ходе реформы после 1990 г., не имеет прецедентов в истории — мы в течение 17 лет наблюдаем безостановочное сокращение поголовья — в том же темпе, как за 4 года коллективизации, с той лишь разницей, что нет спасительного изменения и признаков роста. Поголовье скота упало за годы реформы в 2,9 раза — на 39 млн. голов, без войны и стихийных бедствий. В России сейчас крупного рогатого скота существенно меньше, чем в 1916 г.

и даже чем в 1923 г. — после того как страна пережила 9 лет тяжелейших войн [49] Ссылки на то, что в 80-е годы в США тоже произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота, несостоятельны, так как природа этого процесса в РФ и США различна. В США в ходе модернизации животноводства был сделан упор на интенсивность производства и резко повышена продуктивность скота. В РФ в ходе реформы сокращение поголовья происходило параллельно с технологическим регрессом и снижением продуктивности.

.

Надо подчеркнуть важное обстоятельство, которое обычно упускается из виду. Сегодня в РФ меньше скота, чем в 1923 г., а население (значит, и число потребителей продуктов животноводства) с тех пор увеличилось почти в полтора раза.

Таким образом, в расчете на душу населения тот удар, который реформа нанесла по животноводству, гораздо тяжелее, чем можно судить по уровню поголовья скота.

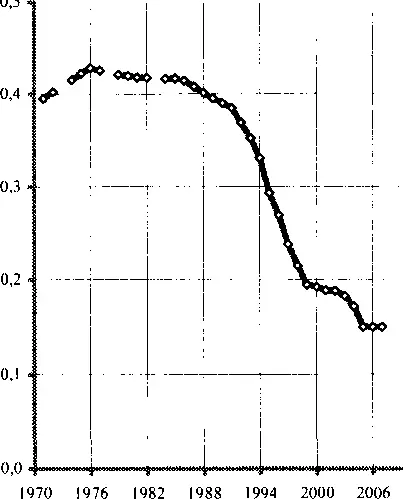

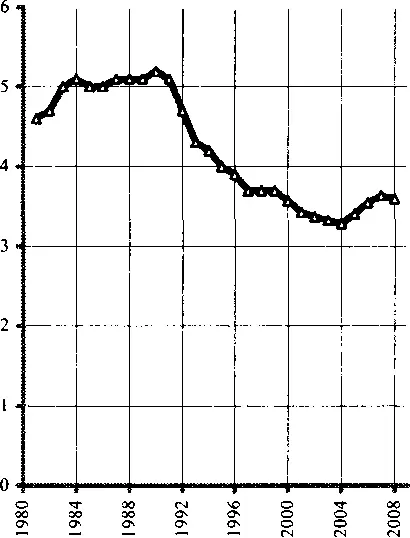

На рис. 5-58 представлена динамика числа голов крупного рогатого скота, приходящихся на душу населения. В течение 80-х годов РСФСР вышла на стабильный уровень 40 голов на 100 душ населения. За годы реформы этот показатель упал до 18.

Отдельно следует выделить число коров на душу населения. В 1996 г. Россия перешла рубеж, какого даже в войну не переходила, — стало меньше одной коровы на 10 человек. Перед реформой, в 1988 г., в РСФСР было 1,43 коровы на 10 человек. В 2001 г. уже осталось 0,89 коровы на 10 душ населения, а на 1 января 2006 г. — 0,67 коровы на 10 душ населения.

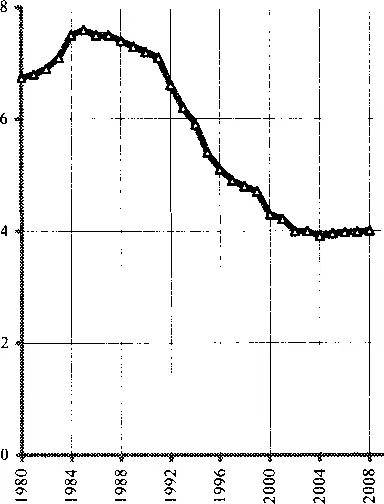

В Беларуси становление современного животноводства в части крупного рогатого скота началось в конце 50-х годов. С тех пор поголовье выросло за 25 лет в 2,6 раза (с 2,85 до 7,5 млн. голов). Спад поголовья КРС в ходе реформы был не таким глубоким, как в России, и гораздо менее резким. Поголовье стабилизировалось в 2002 г. (рис. 5-59).

Рис. 5-58. Число голов крупного рогатого скота на душу населения в России

Рис. 5-59. Поголовье крупного рогатого скота в Беларуси, млн. голов

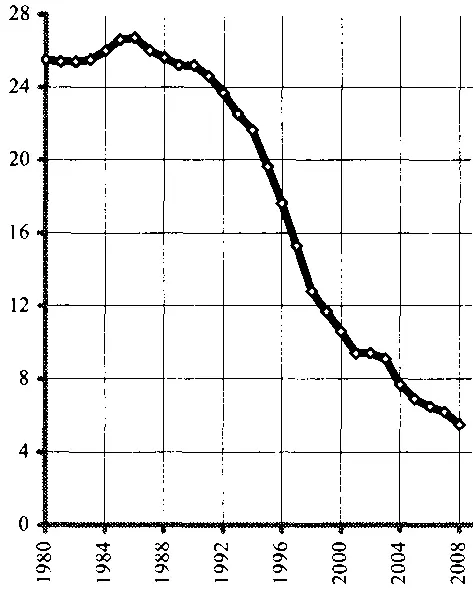

В отличие от Беларуси на Украине спад поголовья КРС не остановлен и продолжается поныне (рис. 5-60). Надо отметить, что в 1940 г., после драматической коллективизации, на Украине имелось 11 млн. голов КРС (в 1915 г. 9,1 млн.), а к 2006 г. осталось 6,17 млн. С конца 80-х годов поголовье сократилось в 4,3 раза. В истории крупных хозяйственных реформ это исключительный случай.

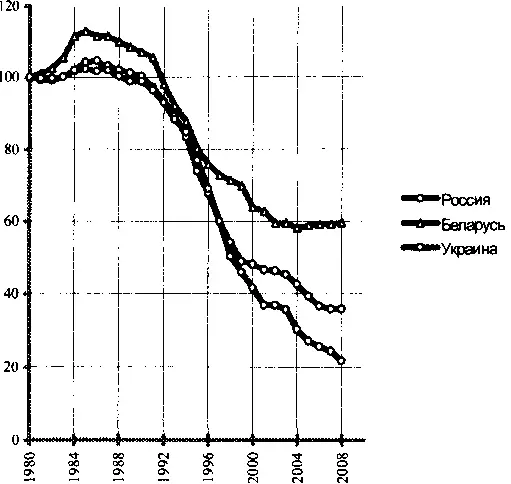

В сравнимой форме динамика поголовья КРС в трех странах показана на рис. 5-61.

Поголовье свиней уменьшилось в Беларуси на 40%, но в последние годы восстанавливается (рис. 5-62).

Рис. 5-60. Поголовье крупного рогатого скота на Украине, млн. голов

Рис. 5-61. Индексы поголовья крупного рогатого скота в Беларуси, России и на Украине, 1980 = 100

Рис. 5-62. Поголовье свиней в Беларуси, млн. голов

В России свиноводство испытало спад примерно такого же типа, как и поголовье крупного рогатого скота. Отличие в том, что динамика поголовья свиней испытывала при этом более резкие колебания — хозяйства легче сбрасывают поголовье свиней при изменении конъюнктуры и быстрее наращивают его, когда положение улучшается. После войны в РСФСР свиноводство быстро развивалось — с очень низкого (4,1 млн. голов) послевоенного уровня до стабильного уровня в 40 млн. голов в конце 80-х годов. В результате реформы к концу 2006 г. поголовье упало до 15 млн. Существенного роста пока не наблюдается (рис. 5-63).

Рис. 5-63. Поголовье свиней в России в хозяйствах всех категорий (на 1 января), млн. голов)

На Украине потеряно 2/3 поголовья свиней и стабилизации пока не произошло (рис. 5-64).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: