Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море

- Название:Борьба за господство на Черном море

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5105-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море краткое содержание

Господство на море — один из краеугольных камней сути существования военно-морской силы. Это собственно то, ради чего вообще государство создает и содержит свой военный флот. И здесь не важно, понимается ли под «морем» все океаны Земли или конкретное море или часть этого моря. Главное — в нужной акватории Мирового океана в нужное время страна должна иметь полную свободу действия для решения там своих насущных проблем, как политических, так и экономических или военных, хотя, как правило, все они взаимосвязаны.

В преддверии Великой Отечественной войны только Черноморский из всех советских флотов имел задачу «обеспечить своё господство на театре». Почему только Черноморский? И если уж такая задача перед ним стояла, то как он с ней справился? И вообще — что такое «господство на море»? Ответам на эти вопросы и посвящена данная книга.

Борьба за господство на Черном море - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В любом случае основой Плана является Решение. Однако в те времена военачальники, судя по документам, хранящимся в Центральном Военно-морском архиве, принятием этого самого Решения себя не утруждали. Во всяком случае, ни одного подобного документа за подписью, например, командующего флотом пока не обнаружено. А очень жаль. Дело в том, что в Решении содержится личный замысел на проведение операции. Подобные документы, исполненные на карте, часто собственной рукой военачальника, как никакие другие характеризуют его как флотоводца [12] Нужно различать понятия «военачальник» и «флотоводец» («полководец»). Обратимся к последней Военной энциклопедии. Согласно ей «военачальник — это лицо, занимающее высокую командную или штабную должность в Вооруженных Силах государства», а флотоводец — это военно-морской деятель, военачальник, умело осуществляющий руководство ВМФ государства или их значительной частью во время войны, владеющий искусством подготовки и управления силами при ведении военных действий на море в стратегическом или оперативно-стратегическом масштабе. В других изданиях похожие по смыслу формулировки. Сразу отбросим все, что касается масштаба военных действий, поскольку на самом деле это очень субъективно: одни и те же операции или сражения в разных странах и в разное время относят к различным масштабам. Здесь как раз уместно вспомнить о системах научных взглядов и принятых в государстве взглядов. Но вот что не вызывает сомнение: каждый флотоводец является военачальником — но последний совсем не обязательно будет флотоводцем или полководцем. Военачальника делает флотоводцем не то, что он флотом командует, а то, что он владеет искусством подготовки и управления силами при ведении военных действий на море. То есть мало того что военачальник лично планирует и проводит операцию, в ней он должен продемонстрировать свое искусство побеждать, поскольку даже гениально спланированная, но безрезультатно проведенная операция еще ни одному флотоводцу в зачет не пошла.

, дают возможность оценить уровень познания им военно-морского искусства, владение обстановкой, гибкость и, если хотите, коварство его оперативно-тактического мышления. Это тот редкий случай, когда командующий не утверждает документ, а ставит под ним свою подпись, тем самым полностью подтверждая свое личное авторство — и, следовательно, берет на себя всю ответственность за результат. Тут впоследствии уже не скажешь, что подчиненный глуповат и что каждому свою голову не приделаешь…

Так вот, Решения командующего Черноморским флотом на выполнение поставленной ему наркомом задачи не обнаружено. Правда имеется калька, снятая со «Схемы решения» и подписанная начальником штаба флота контр-адмиралом И.Д. Елисеевым и начальником оперативного отдела штаба капитаном 2-го ранга О.С. Жуковским. Но на ней отсутствует подпись командующего, а главное — там отображена только «морская часть» операции, то есть план действий надводных кораблей.

В установленном порядке План предстоящей операции выслали на утверждение тому, кто поставил боевую задачу, в данном случае наркому ВМФ. Этот документ в Архиве также отсутствует, но можно предположить, что в устной текстуальной форме по линии ВЧ связи доложили замысел командующего на предстоящую операцию. Для оперативности подобный способ доклада вполне допускается, и в ходе войны применялся неоднократно, в том числе армейцами. В связи с этим, а также по ряду косвенных признаков есть основания думать, что Плана операции как такового вообще не было.

По-видимому, на основании замысла командующего и Схемы решения на морскую часть в 15:00 25 июня командиру Отряда легких сил (ОЛС) контр-адмиралу Т.А. Новикову вручили боевой приказ:

«Отрядом легких сил в составе: КР „Ворошилов“, двух лидеров, ЭМ ЭМ типа С, под командованием контр-адмирала тов. Новикова в 05:00 26.06.41 г. атаковать артиллерийским огнем базу противника Констанца.

Основной объект — нефтебаки.

В составе ударной группы иметь лд „Харьков“, два эсминца типа С [13] Так в документах того времени называли эскадренные миноносцы типа «Сторожевой» пр. 7у.

. КР „Ворошилов“ и ЛД „Москва“ иметь в поддержке. В случае встречи ударной группы с миноносцами противника навести на КР „Ворошилов“ и при поддержке его решительной атакой уничтожить.

Одновременно с атакой базы кораблями по Констанца наносят удар наша авиация (4:00,4:30, 5:00).

Иметь в виду возможность наличия ДОЗК противника и минных заграждений» [14] Орфография этого приказа, как и последующих, сохранена, ДОЗК — корабельный дозор.

.

Вместе с приказом командир ОЛС получил кальку со «схемы решения» (в документах она называется «схемой перехода»), таблицу условных сигналов, план артиллерийской стрельбы. Как мы видим, выполнение морской части операции командующий флотом возложил на командира ОЛС. Но при этом командир оказался устранен от ее планирования. Получив боевой приказ, командир ОЛС должен принять свое Решение на его выполнение, а затем, подготовив План действий, реализовать его. Это аксиома боевого управления. В данной ситуации командир становится заложником чужих замыслов, которые до конца могут быть ему неизвестны, а главное — возможных чужих ошибок.

Зачастую информация, которую командир доводит до подчиненных в виде своего замысла для дальнейшего воплощения в боевые документы, является лишь видимой частью айсберга. Ведь вся логика рассуждений командира, многие обоснования его выводов, а возможно, и некоторые элементы введения противника в заблуждение всегда остаются как бы «за кадром». Когда командир сам принимает Решение, а потом его реализует, он всегда может воспользоваться своими «домашними заготовками». А если один принимает решение, а реализует его другой? Именно поэтому каждый командир на основании своего Решения ставит своим подчиненным задачи, а те в свою очередь принимают свои Решения на поставленную им задачу… И так от самого верха до самого низа. Только в этом случае можно рассчитывать, что действительно каждый будет знать свой маневр.

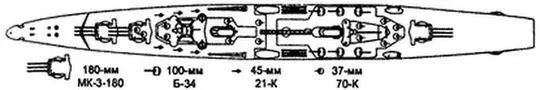

Схема вооружения крейсера «Ворошилов»

Справедливости ради надо сказать, что на самом деле командир эскадры и командир ОЛС знали о планируемой операции и даже, по крайней мере первый, пытались внести в план свои предложения. В частности, командующий эскадрой контр-адмирал Л.А. Владимирский предложил использовать в качестве ударного корабля крейсер «Ворошилов» с его 180-мм артиллерией — тем более что он был хорошо подготовлен для стрельбы по берегу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: