Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море

- Название:Борьба за господство на Черном море

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5105-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море краткое содержание

Господство на море — один из краеугольных камней сути существования военно-морской силы. Это собственно то, ради чего вообще государство создает и содержит свой военный флот. И здесь не важно, понимается ли под «морем» все океаны Земли или конкретное море или часть этого моря. Главное — в нужной акватории Мирового океана в нужное время страна должна иметь полную свободу действия для решения там своих насущных проблем, как политических, так и экономических или военных, хотя, как правило, все они взаимосвязаны.

В преддверии Великой Отечественной войны только Черноморский из всех советских флотов имел задачу «обеспечить своё господство на театре». Почему только Черноморский? И если уж такая задача перед ним стояла, то как он с ней справился? И вообще — что такое «господство на море»? Ответам на эти вопросы и посвящена данная книга.

Борьба за господство на Черном море - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

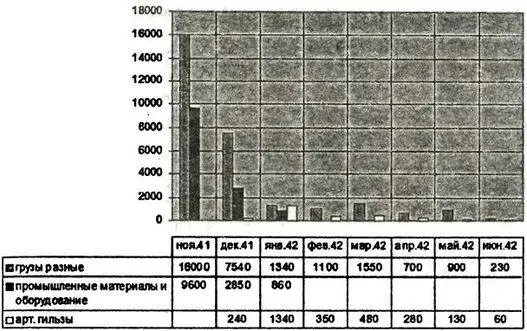

Вывоз грузов из Севастополя, т.

В это время командующий Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденный доносил начальнику Генштаба Василевскому:

«Итальянские подводные лодки и торпедные катера дежурят на подходе к Севастополю. Стали ходить в Севастополь лидер „Ташкент“ эсминцы „Сообразительный“, „Безупречный“, „Бдительный“, четыре быстроходных тральщика, 11 подводных лодок. В среднем всего может подаваться ежедневно около 250 тонн груза, включая доставку на самолетах „Дуглас“, и примерно 545 бойцов маршевого пополнения и 60 т бензина.

СОРу же по заявке нужно в среднем 300 тонн боезапаса и 125 тонн продовольствия, в том числе 25 тонн для населения, а также 90 тонн бензина и 1000 бойцов маршевого пополнения в сутки. Недодача груза — 200 тонн, бензина 30 тонн, бойцов 455 человек».

По одному из отчетов получается, что в среднем с 20 по 30 июня оборонительный район получал 500 человек, 160 т боеприпасов, 50 т продовольствия, 15 т бензина. Впрочем, есть и другие цифры: бензина не менее 35 т, боеприпасов — 152 т в сутки. Но в любом случае этого было недостаточно. Особенно учитывая, что 20 июня имевшийся запас артиллерийских выстрелов в основном уже израсходовали, и артиллерия питалась «с колес», то есть тем, что доставляли по морю. Одновременно прибывающее маршевое пополнение покрывало не более 10 % потерь в личном составе.

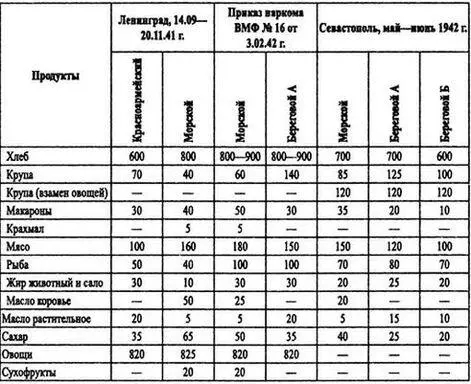

При этом не надо забывать, что в 425 тоннах минимального объема поставок с Большой земли практически не учитывались потребности ремонта и поддержания в исправном состоянии оружия и технических средств, жизнеобеспечение людей. На таком голодном пайке гарнизон долго бы не протянул. Чтобы лучше себе представить, как питались в осажденном Севастополе, сравним с блокадным Ленинградом. Обратите внимание на отсутствие овощей.

Суточные продовольственные пайки в Севастополе и Ленинграде (в граммах)

Примечание:Береговой А — для боевых частей (полевые войска, ПВО, Береговая оборона). Береговой Б — для тыловых частей.

К началу третьего штурма СОР располагал следующими запасами продовольствия в сутко-дачах (в кг): мука для хлеба — 5,6; сухари — 3,8; крупа и макароны — 29,2; мясо — 3,3; рыба — 7,7; консервы мясные — 4,5; жиры — 7,8; сахар — 17,6. В среднем получается, что гарнизон без внешнего подвоза мог продержаться где-то неделю.

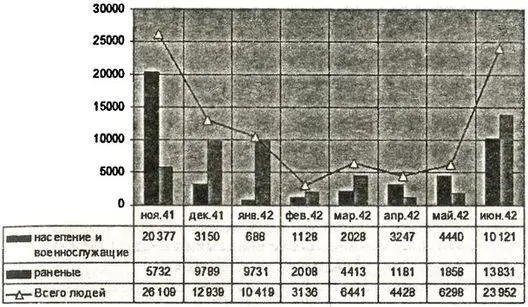

Вывоз людей из Севастополя, чел.

Как отмечалось, в мае месяце на коммуникации Кавказ — Севастополь стали привлекать подводные лодки. Обычно это связывают с усилением активности авиации противника, но это правильно лишь отчасти. Одной из причин стал острый дефицит в танкерах. Таких специализированных судов всегда не хватало, а в то время по Черному морю шло снабжение топливом всего южного фланга советско-германского фронта. Одновременно риск потери судов на севастопольской коммуникации действительно был велик. К тому же ярко проявилась еще одна специфика Севастополя — он прежде всего являлся военно-морской базой, а потом портом. Поэтому средства погрузки-выгрузки не могли обеспечить перевалку большого количества грузов, особенно тяжеловесов. А обстановка требовала проводить разгрузку и обратную погрузку судов в течение короткой летней ночи. Создавалась парадоксальная ситуация, когда доставлять все необходимое целесообразно крупнотоннажными судами, а обрабатывать в Севастополе — малотоннажные.

Нечто похожее происходило и с танкерами, которые просто не успевали разгрузиться за ночь. Например, последний танкер, побывавший в СОРе — «Москва» [45] Последним танкером, вышедшим в осажденный Севастополь, стал «Михаил Громов», потопленный 2 июня торпедоносцами Не-111 южнее Ялты.

, доставил в крепость 2450 т флотского мазута, 245,4 т бензина Б-70, 363 т бензина Б-74, 407 т соляра, 271 т автола, 891 т автомобильного бензина, 21,2 т масел и 102 т различных грузов. Пришел он в 3:35 7 мая, а уйти смог только на рассвете 9 мая. Вот по совокупности указанных факторов и решили привлечь для перевозок грузов, прежде всего бензина подводные лодки.

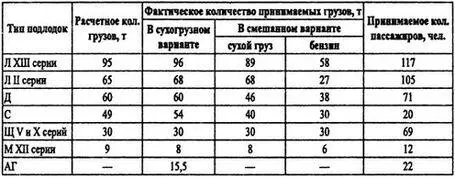

Следует отметить, что подобный опыт до Великой Отечественной войны отсутствовал. Но чисто технически в отношении жидких грузов задача на первый взгляд решалась легко. Причем фактическая загрузка лодок оказалась даже больше расчетной.

Нормы загрузки подводных лодок при снабжении Севастополя

С подводных лодок для размещения на них больших объемов перевозимых грузов обычно снимались торпеды (на средних и больших подводных лодках оставляли по две), 50 % артиллерийского боеприпаса и часть запасных частей. Продукты питания и пресная вода для личного состава брались из расчета на шесть суток.

Загрузка подлодок производилась в Новороссийске и Туапсе. Сухие грузы, как правило, доставлялись на причалы на автомашинах и сгружались на палубу грузчиками порта или нарядами краснофлотцев. Размещение и укладка грузов в отсеках поручались личному составу под непосредственным наблюдением помощника командира и командира БЧ-5. За правильное размещение грузов в отсеке отвечал его командир, которому перед погрузкой вручалась «карта загрузки», где подробно расписывалось, как располагать грузы. Однако не обошлось без ошибок, Так, 14 июня М-33 под командованием Д.И. Сурова приняла на борт консервированный гороховый суп в банках общим весом около 7 тонн. В весовом отношении количество груза соответствовало предварительным расчетам, но вместить в лодку очень легкий груз оказалось сложно, требовалось слишком много места. Ящики с консервами укладывались, где только находили место. Основное количество сухих грузов размещали во II и IV отсеках. В целом подлодки оказывались настолько забитыми ящиками и мешками, что ко многим ответственным механизмам отсутствовал доступ. Например, если бы при погружении вентиляция носовой группы не сработала пневматически, то вручную ее открыть было бы уже невозможно.

Прибыв в Севастополь, личный состав через люки производил выгрузку грузов на палубу, откуда их забирали представители тыловых органов Севастопольского оборонительного района. Бензин откачивался лодочными средствами в приготовленные емкости. Нередко из-за отсутствия емкостей часть бензина приходилось откачивать за борт, чтобы успеть уйти из Севастополя в темное время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: