Александр Фетисов - Викинги. Между Скандинавией и Русью

- Название:Викинги. Между Скандинавией и Русью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-9533-2840-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фетисов - Викинги. Между Скандинавией и Русью краткое содержание

Хорошо ли мы знаем, кто такие викинги - эти великие и суровые воители Севера? Какую роль они сыграли в истории Руси? Уже написано немало книг о викингах, об их боевых походах и океанских странствиях — вплоть до Гренландии и Северной Америки. Но с каждой, неизвестной прежде сагой (а именно такая встреча ожидает читателя в этой книге!) мы открываем для себя заново забытый мир, в котором слагают свои песни седые скальды, и воины бестрепетно встречают смерть, зная, что им завещана светлая Валгалла.

Викинги. Между Скандинавией и Русью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возвращаясь к проблематике ранних дружинных древностей начального периода русской истории, нужно указать несколько принципиальных моментов, практически не учтенных в историографии, но важных с точки зрения интерпретации феномена дружины в Древней Руси.

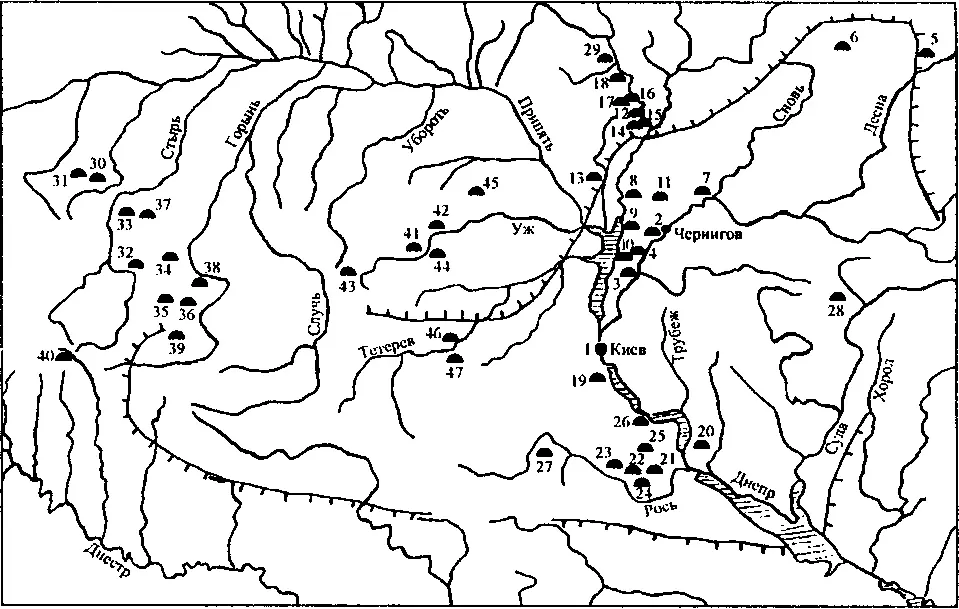

Во второй половине IX — середине X в. Киев еще не был единственным политическим центром Древней Руси. Киев и Новгород были столицами рода Рюриковичей, контролировавших самый значительный торговый путь «из варяг в греки». Альтернативными центрами власти являлись Чернигов, Смоленск (Гнездово), Полоцк, Туров; независимость от Киева сохраняли вождества славянских племен (восточных северян, вятичей, радимичей, стремились к автономии древляне). В «Повести временных лет» упоминаются также самостоятельные скандинавские династы, независимые от Рюриковичей, — Тур в Турове и Рогволд в Полоцке. Можно также реконструировать имя независимого князя Чернигова Черна [123] Новик Т.Г., Шевченко Ю.Ю. Княжеская династия Чернигова и киевские Рюриковичи // Деснинские древности. Брянск, 1995; Шевченко Ю.Ю. Княжна-амазонка в парном погребении Черной могилы // Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы. СПб., 1999 (Сб. МАЭ. Т. LVH). Имя последнего князя Чернигова, похороненного в Черной Могиле, возможно, сохранилось в названии кургана, зафиксированном в Ипатьевской летописи – «Чернь». См.: Щавелев А.С. Особенности княжеских погребений языческой Руси (летописные известия и археологические данные) // Святилища: археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2000. С. 106–110; Щавелев А.С, Щавелев С.П. Черная Могила // Вопросы истории. 2001. № 2. С. 134–141; Щавелев А.С. Имя Черниговского князя X века в фольклоре и истории // Уваровские Чтения IV. «Богатырский мир: эпос, миф, история». Муром, 14–16 апреля 1999 г. Муром: Муромский историко-художественный музей. Муромский институт Владимирского государственного университета, 2003. С. 41–42. См. статью А.С. Щавелева настоящего издания.

и предположить имя легендарного славянского основателя Галича, чье имя было ономатопоэтически связано с названием птицы «галица». [124] Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование / Сост. Котляр Н.Ф., Франчук В.Ю., Плахонин А.Г. СПб., 2005. С. 80, 194. В летописи есть упоминание о «Галичине могиле», с которой была как-то связана легенда «о начале Галича, откуду ся почал».

На обширных территориях Восточной Европы могли действовать и самостоятельные воинские коллективы, иногда довольно многочисленные. Через Восточную Европу проходили крупнейшие торговые пути, связывавшие арабский Восток и Северную Европу. Именно торговля и захват военной добычи интересовали на территории Древней Руси предводителей «вольных дружин», [125] На возможность существования независимых, «вольных» дружин указал один из соавторов этого текста А.С. Щавелев, параллельно к близким выводам о существовании дружин, альтернативных княжеским, пришел А.В. Хлевов. Позже эта идея была воспринята Е.А. Шинаковым.

значительную часть которых составляли скандинавы.

Таким образом, в X в., помимо дружин князей Киева, на территории Древней Руси действовали и независимые дружины, следы которых должны фиксироваться археологией. Возможным памятником такого рода является поселение Сарское-2, расположенное в 200 м от Сарского городища, племенного центра мери. Это поселение существовало не более одного летнего сезона. Здесь, на небольшой площадке (около 300 кв. м), прослежены следы одной-двух легких построек и открытого очага. Мощность культурного слоя очень незначительна, нет обычных для поселения остатков хозяйственной деятельности, мало керамики, но при этом найдено достаточно большое количество предметов вооружения: стрелы, пластины от доспеха, кольчужные кольца, копье-рогатина и др. Этот сезонный лагерь, просуществовавший очень недолгое время в начале X в., принадлежал, по всей видимости, дружинникам, проходящим по торговым путям через Сарское городище. [126] Леонтьев А.Е. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М., 1996. С. 99–103.

Уникальным памятником, на котором археологически зафиксировано присутствие дружины в IX в., является городище Супруты, расположенное на одном из притоков Оки — р. Упе. Супруты находились на одном из важных участков Донского торгового пути, соединявшего Каспий с районами Подесенья и Верхнего Поднепровья. Около начала — первой половины IX в. на Супрутах был организован дружинный отряд, причем произошло это, вероятно, при участии или по инициативе Хазарского каганата. Хазария контролировала значительную часть восточной торговли, выступая посредником между арабскими странами и Европой; Донской путь и значительная часть Волжского торгового пути находились под контролем каганата. При этих условиях вполне объяснима заинтересованность хазар в опорных пунктах на ключевых участках водных путей (учитывая, что под хазарским влиянием находилась значительная часть восточнославянских земель Левобережья Днепра). На Супрутах в большом количестве встречены предметы салтовского, скандинавского и финно-угорского происхождения, что свидетельствует о межэтнических и торговых контактах. О присутствии здесь дружины (возможно, конной) говорит необычайно большое количество находок деталей конской сбруи (как салтовского, так и скандинавского характера), предметов вооружения, фрагментов поясных наборов. [127] Григорьев А.В. Славянское население водораздела Оки и Дона. Тула, 2005. С. 159.

Земледелие не играло на Супрутах важной роли — здесь был центр ремесленного производства большого региона, производились (или перепродавались) орудия труда, было активно развито ювелирное дело. Супрутская дружина обеспечивала деятельность торгового пути, собирала пошлины с торговых караванов и, возможно, выступала посредником при сборе дани с местного населения в пользу Хазарского каганата.

Супрутский контрольный центр гибнет в результате разрушительного штурма около 910-х гг., после чего Донской путь угасает и основное движение серебра осуществляется только через Волгу. Вероятно, инициаторами похода на Супруты были дружины русов, контролировавшие Волжский торговый путь в Верхнем Поволжье (Тимерево, Михайловское, Петровское). [128] Григорьев А.В. Славянское население водораздела Оки и Дона. Тула, 2005. С. 163–164.

Именно они были заинтересованы в главенстве Волжского пути. В качестве гипотезы можно предположить, что этот рейд для уничтожения инфраструктуры Донского пути был предпринят из Ярославского Поволжья как реакция на агрессивные действия каганата в отношении «верхневолжской руси». Как известно из арабских источников (ал-Масуди, Ибн Исфендийар), около 909–912 гг. русы предприняли масштабный набег на Каспий, куда были по договоренности пропущены через территорию Хазарии. На обратном пути их дружины были перебиты мусульманской гвардией каганата. Отсутствие упоминаний об этом походе в «Повести временных лет» (которая освещала в первую очередь действия князей Киева) и относящееся к этому же времени уничтожение Супрут и Донского пути (который также снабжал каганат зерном с территорий северян) позволяют предположить, что поход на Каспий, а затем на Супруты был осуществлен дружинами, обосновавшимися в Верхнем Поволжье. Эти памятники (Тимерево, Михаил овское, Петровское), являясь одним из ярчайших очагов «дружинной культуры» Древней Руси X — начала XI в., по всей видимости, на протяжении X в. не зависели от набирающего силу великокняжеского Киева. В этот период они даже находятся за пределами внимания летописи. Ряд курганов наиболее полно изученного Тимеревского могильника имеет отчетливые связи с Аландскими островами. В 17 погребениях Тимере-ва встречены кольцевые или полукруглые каменные кладки, характерные для погребений на Аландах (могильник Кварнбакен); также в курганах Ярославского Поволжья встречены культовые слепленные из глины кольца и «бобровые лапы», которые также встречаются на Аландских островах. Тимерево, Михайловское и Петровское находились на одном из важных участков торгового пути, ведущего через Волгу на Балтику и проходящего через богатые пушниной районы Юго-Восточного Приладожья, где следы пребывания скандинавов (торговцев и воинов) известны с последней четверти IX в. Волжский путь сформировался гораздо раньше Днепровского и долгое время был ведущей магистралью движения арабского серебра. По нему проходили многочисленные торгово-военные отряды, один из которых, по всей видимости, описал Ибн-Фадлан в своих записках в 920-х гг.

Интервал:

Закладка: