Андрей Васильченко - 100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»?

- Название:100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903339-14-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - 100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»? краткое содержание

Зимой 1944/45 г. Красной Армии впервые в своей истории пришлось штурмовать крупный европейский город с миллионным населением — Будапешт.

Этот штурм стал одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Битва за венгерскую столицу, в результате которой из войны был выбит последний союзник Гитлера, длилась почти столько же, сколько бои в Сталинграде, а потери Красной Армии под Будапештом сопоставимы с потерями в Берлинской операции.

С момента появления наших танков на окраинах венгерской столицы до завершения уличных боев прошло 102 дня. Для сравнения — Берлин был взят за две недели, а Вена — всего за шесть суток.

Ожесточение боев и потери сторон при штурме Будапешта были так велики, что западные историки называют эту операцию «Сталинградом на берегах Дуная».

Новая книга Андрея Васильченко — подробная хроника сражения, глубокий анализ соотношения сил и хода боевых действий. Впервые в отечественной литературе кровавый ад Будапешта, ставшего ареной беспощадной битвы на уничтожение, показан не только с советской стороны, но и со стороны противника.

100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В ночь с 25 на 26 декабря с острова Святого Андрея попытались скрыться остатки немецких частей и подчиненные им четыре венгерские саперные роты. Тем временем передовые части 25-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали Дунай в окрестностях Вака. 25 декабря эти советские войска предприняли первую разведывательную операцию. На следующий день красноармейцы взяли остров Святого Андрея. Гвардии сержант К. Шашиков после короткого боя смог взять в плен часть роты, которая удерживала берег Дуная. За это он был представлен к званию Героя Советского Союза. Как вспоминал очевидец: «В Тотфалу священник и нотариус приняли русских. Те не чинили никаких обид. Было лишь решено, что все мельницы должны работать на полную мощность. Окрестности по решению русских патрулировали национальные гвардейцы, у которых на руке была повязана белая повязка».

Местное население почти повсеместно демонстрировало готовность сотрудничать с Красной Армией. И это был не просто конформизм. Так, например, в Тахи местная жительница по имени Изабелла Борош, рискуя собственной жизнью, смогла спасти заминированный мост. Она вовремя перерезала бикфордов шнур, который вел к взрывчатке.

Впрочем, полное разоружение немецких солдат, которые закрепились на позициях у поворота Дуная на запад, продолжалось вплоть до 30 декабря. Согласно советским источникам только в данном районе за неделю в плен было взято 5390 солдат. Населенный пункт Кишороси, который являлся неким административным центром острова, был занят красноармейцами лишь 3 января 1945 года.

Глава 3

Наступающие и осажденные

Споры о точном количестве защитников Будапешта не утихают по сей день. Сообщения советской печати тех лет говорили о взятии в плен около 70 тысяч солдат. По сведениям группы «Будапешт», к 31 декабря 1944 года на Пештском плацдарме находилось 37 300 немецких и венгерских солдат. Эти данные подтверждаются Кристианом Унгвари, который в своей книге указывает, что около 60 % защитников венгерской столицы находилось еще в Пеште. Этим данным несколько противоречат сведения, представленные в Верховную ставку Малиновским. В своем отчете он писал о 188 тысячах защитников, из которых 138 тысяч было взято в плен. Эта цифра была взята на вооружение советской и венгерской историографией, что являлось вполне объяснимым, ибо это был своего рода некий политический заказ. Третью цифру мы могли бы обнаружить в сводках командования группы армий «Юг». В них говорилось, что на конец 1944 года в Будапеште было окружено 50 тысяч венгерских и 45 тысяч немецких солдат. Единственный венгерский исследователь, который соглашался с этими цифрами, был Шандор Тот. Петер Гостоньи в своих работах, опубликованных в 60-е годы на Западе, напротив, приводит сообщения Пфеффера-Вильденбруха, который говорил о 33 тысячах немецких и 37 тысячах венгерских солдат. Даже штаб 1-го корпуса неоднократно пытался суммировать имевшиеся в его распоряжении силы, но едва ли не каждый раз получались разные цифры. Это объяснялось странной системой командования и запутанными отношениями между венгерскими частями и немецким командованием. Сам начальник штаба 1-го армейского корпуса, Шандор Хорват (по словам очевидцев — весьма грамотный и компетентный офицер) не мог похвастаться точными данными. Позволим себе процитировать его: «В течение семи недель осады я ни разу не сталкивался с правдоподобными данными относительно численности боевых частей, имевшегося в их распоряжении количества оружия и боеприпасов. Не было даже схемы для выявления учтенных и неучтенных частей. Квартирмейстер штаба, капитан Дежё Немеет, был вынужден неоднократно проводить проверки и новые подсчеты, так как подчас разница в подсчетах относительно снабжения провиантом составляла 40 тысяч человек».

Подобные различия в данных можно списать на то, что значительная часть оригинальных документов была уничтожена во время взятия Будапешта. К этому стоит прибавить, что 1-й армейский корпус имел в своем распоряжении только административные здания (см. предыдущие главы). Он не мог распоряжаться реальными военными частями. Входившие в его состав воинские части при отступлении под русским натиском прибыли в Будапешт фактически неучтенными. Единственным подразделением, которому командование 1-го армейского корпуса действительно могло отдавать приказания, был батальон «Будапешт»; его первоочередной обязанностью была охрана и оборона ряда городских объектов. Тот факт, что армейский корпус был вынужден мобилизовать в свои ряды сбежавших из Трансильвании студенток (!) института физкультуры (они должны были выступать в роли связных и разведчиц), показывает безнадежность его положения. Это был армейский корпус без собственных солдат.

Значительная часть венгерских воинских подразделений, которые оказались окруженными в венгерской столице, всячески пыталась уклониться от боев и всяческих проверок. В итоге офицеры этих подразделений при учете сознательно занижали количество имевшихся в их распоряжении солдат и оружия. Это делалось для того, чтобы немецкое командование не поручало венграм особо сложных и тяжелых заданий. Они предпочитали, чтобы войну за них вели немцы.

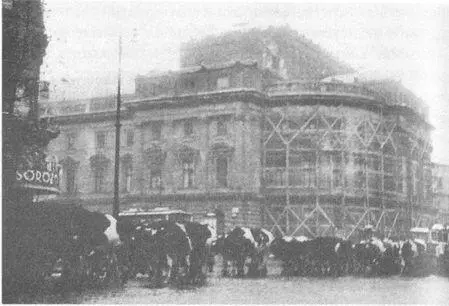

Стадо коров перед национальным театром

В силу подобных обстоятельств во время осады Будапешта штаб 1-го армейского корпуса вообще не занимался проверкой подобных данных. Эта информация просто принималась к сведению. Впрочем, в соответствии с Уставом и приказами немецкого командования сообщения такого рода должны были тщательно проверяться. В итоге к 14 января 1945 года «заявленная» численность 10-й пехотной и 12-й резервной дивизий составляла около 300 человек. Но была и другая сторона этих данных. Если говорить о снабжении, то можно найти документы того же самого времени, указывавшие, что только в 10-й пехотной дивизии числилось 3500 тысяч человек. Видимо, в штабе армейского корпуса никому не бросилось в глаза, что в 10-й пехотной дивизии провианта поглощают как минимум в десять раз больше людей, Чем воюет. Может быть, на это закрывали глаза. Как показывает практика, боевой состав — это 50–60 % личного состава части, то есть того количества солдат, которые получают провиант и обмундирование. Кроме этого, к боевому составу можно было бы причислить всех солдат, лишившихся своих командиров, штабов или оставшихся без снабжения.

В ходе боев основные потери несли, как правило, пехотные батальоны. По этой причине в случае осады снабженческий персонал сокращался до минимума. В немецких частях подразделения снабжения вообще упразднялись, так как во многих случаях только посредством данного шага можно было сохранить боеспособность части. Однако во время осады Будапешта мы не найдем даже намека на подобные действия в венгерских частях. В результате нескольких столкновений 10-я пехотная дивизия потеряла к концу января 1945 года около 200–300 человек, и это в то время, когда около 3 тысяч солдат из ее состава вообще не принимало участия в боевых действиях. Впрочем, вряд ли стоило этому удивляться. Венгерское военное командование считало сражение за Будапешт бессмысленным, а потому не намеревалось зря проливать кровь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: