Джек Коггинс - Эволюция вооружения Европы. От викингов до Наполеоновских войн

- Название:Эволюция вооружения Европы. От викингов до Наполеоновских войн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4226-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джек Коггинс - Эволюция вооружения Европы. От викингов до Наполеоновских войн краткое содержание

Книга известного ученого Джека Коггинса представляет подробнейший обзор эволюции вооружения Европы. Исследование включает историю развития оружия, обмундирования и классификацию военных чинов, характерных для ведущих мировых держав. Применение различных видов оружия рассматривается на примере ведения боя у викингов, испанцев, британцев, шведов и французов.

Перед читателем возникает целостная картина развития военного дела Европы, важным этапом которого стало появление огнестрельного оружия.

Эволюция вооружения Европы. От викингов до Наполеоновских войн - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

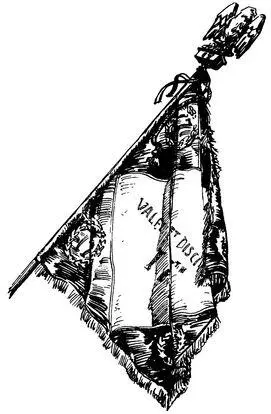

С самого момента зарождения войны и армий солдаты всегда следовали за каким-нибудь знаком, знаменем или религиозным символом — будь то бунчук из хвоста яка или крест. Но из всех таких символов, под которым солдаты сражались и умирали, первыми на память приходят два: «орлы» Древнего Рима и «орлы» Наполеона.

Французский гусар

Император следил лично за созданием своих «орлов» с его обычным вниманием к деталям. И отнюдь не было совпадением то, что он выбрал в качестве боевого символа для своих армий птицу легионов императорского Рима, сжимающую в когтях молнию, поскольку в течение многих столетий образ этот вызывал в сознании европейцев память об империи, охватывавшей большую часть известного мира. Орел должен был быть символом сам по себе, флаг имел лишь вторичную значимость. Птица была сделана из меди и позолочена, высотой чуть более 20 сантиметров от головы до лап и 24 сантиметра в размахе крыльев. Ниже молнии располагалась латунная пластина площадью 19,4 квадратного сантиметра, на которой рельефными цифрами стоял номер полка. Общий вес этой конструкции составлял 14,5 килограмма. Древко из прочного дуба имело почти 2,5 метра в длину, на нем крепилось полотнище флага полка размером 84 сантиметра по вертикали и 89 сантиметров по горизонтали.

Рисунок знамен и надписей, а также декор на них время от времени менялись; знамена, развевавшиеся при Ватерлоо, несли на себе вертикальные полосы национального флага, окаймленные золотом. На центральной белой полосе золотыми буквами были вышиты слова «Empire Français» («Французская империя»), а ниже — «L'infanterie des Français au — Regiment d'infanterie de Ligne» («Французская пехота — линейный пехотный полк») и принадлежность данного полка. На другой стороне полотнища был вышит лозунг «Valeur et Discipline» («Достоинство и порядок») и боевые награды полка.

Первое вручение «орлов» состоялось в декабре 1804 года и было обставлено как торжественное событие, на котором присутствовали по одному подразделению от каждого корпуса и от каждого линейного корабля — общим числом более 80 000 человек. Им было вручено более тысячи «орлов», по одному для каждого пехотного батальона и кавалерийского эскадрона. Но Наполеон очень быстро понял опасность в наличии столь большого числа «орлов» — утрата его в бою весьма тяжело сказывалась на моральном духе солдат, а неприятель устраивал вакханалию по поводу каждого захваченного вражеского «орла». Для целей пропаганды это было неприемлемо, и вскоре после начала кампании 1805 года было приказано всех «орлов» легкой кавалерии (гусаров и уланов) возвратить на хранение во Францию. Позднее эта мера была распространена и на драгунские полки и на полки легковооруженных пехотинцев. Во всех этих частях, по роду их боевой службы, «орлы» подвергались особой опасности быть утерянными или захваченными неприятелем.

В ходе реорганизации Великой армии в 1808 году в полку оставался один полковой «орел», хранившийся и переносившийся первым батальоном. Другие батальоны имели только небольшие треугольные флаги из саржи, различавшиеся цветом, на которых был вышит номер батальона. В качестве еще одной меры против утраты «орла» пехотные полки, численность которых была уменьшена до тысячи и менее человек, и кавалерийские численностью менее пятисот человек должны были заменить своих «орлов» на штандарты без них.

Императорский «орел». Стяг в своем первоначальном виде. Собственно полотнище стяга было вторичным атрибутом, украшением главного атрибута — императорского «орла»

Орел охранялся и переносился особой командой, состоявшей из офицера-ветерана в звании старшего лейтенанта с безупречным послужным списком и двух особо отобранных ветеранов, не умевших ни читать, ни писать, так что их единственной надеждой на повышение был поступок, исполненный особой преданности или храбрости. В 1813 году в состав команды хранителей «орла» были введены еще двое рядовых.

Полк, утративший своего «орла», считался опозоренным и не получал нового «орла» до тех пор, пока не заслуживал этого каким-либо выдающимся подвигом или захватом вражеского знамени. Подобным же образом, уже в более поздние времена, вновь сформированные полки из призывников должны были заслужить право на вожделенный символ на поле брани.

Столь же прославленными, как и соединения, имевшие «орла», были и многочисленные батальоны и эскадроны императорской гвардии, а самой элитной частью ее являлись ветераны Старой гвардии. Гвардия набиралась из самых достойных солдат линейных батальонов, и зачисление в нее было вожделенной честью. Существовала изрядная конкуренция — у каждого полковника был свой «лист ожидания», и после каждого сражения в нем появлялись имена тех, кто отличился на поле боя. Помимо престижа и более высокой платы, гвардия, когда не участвовала в военных кампаниях, бывала расквартирована в Париже — что само по себе было изрядной привилегией. Наполеон трясся за жизнь своих старых гвардейцев, как скупец над своим золотом. Их в основном держали в резерве и никогда не бросали в бой, кроме как в самые напряженные моменты сражений. Тогда, в четком строю, они величаво появлялись на поле боя и выбивали с него противника, уже наполовину сраженного только одной их репутацией.

Внушающая благоговейный ужас поступь их колонн, которые решали исход столь многих сражений на обагренных кровью полях сражений, сотрясла землю в последний раз в сражении при Ватерлоо. И когда они, подобно многим до них, отступили под смертоносным огнем и сверкающими штыками английских воинов в красных мундирах — весть об их поражении стала подобна смертному приговору. Крики «Гвардия отступает!» разнеслись над полем битвы, и люди, которые до этого момента еще верили в конечную победу своего кумира, поняли, что сражение проиграно. Но с гвардией еще не было покончено, и три батальона строем каре, которые Наполеон бросил поперек линии отхода, стойко держали свои позиции, пока не получили приказ к отступлению. Сократив строй в глубину с трех шеренг до двух, они удерживали свою последнюю позицию на плато Бель-Альянс. Именно здесь граф Камбронн, их командир, дал классический ответ англичанам на предложение сдаться — не тот, несколько театральный, ответ, который ему часто приписывают: «La garde meurt, mais ne se rends pas» («Гвардия умирает, но не сдается»), но куда более естественный в устах солдата: «Merde!» («Дерьмо!»)

Ветераны Старой гвардии заслужили громкую славу, но немало пришлось ее и на долю остальной Великой армии. Вся громада ее деяний все еще не до конца освещена историей, хотя прошло уже около двух столетий с тех пор, как их божественный идол был отправлен в ссылку. Голубые мундиры ее пехотинцев, сверкающие стальные нагрудники и шлемы с плюмажем ее кирасиров, темно-синие куртки, медные нагрудные знаки и шлемы ее карабинеров блистали сквозь клубы порохового дыма самых знаменитых сражений былого. Аустерлиц, Йена, Эйлау, Фридланд — их названия все еще сияли отраженной славой наполеоновских «орлов». Тогда в Европе мнилось, что не существует предела боевых возможностей французских войск. Но предел все же нашелся, и вскоре мир услышал такие названия, как Бородино и Березина, Лютцен и Лейпциг. И наконец, с роковой неизбежностью из донесений, доставляемых посыльными, исчезли иностранные названия городов и местечек, сменившись одними только французскими — Минмираль, Шампобер, Монтро, Лан и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: