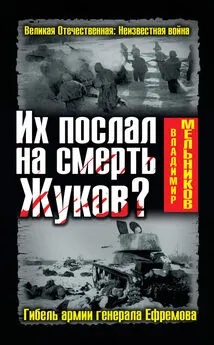

Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942

- Название:Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО Центрполиграф

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4344-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942 краткое содержание

Трагедия 33-й армии все еще покрыта завесой мрачных тайн и недомолвок. Командарм М.Г. Ефремов не стал маршалом Победы, он погиб под Вязьмой в тяжелом 1942 году. Защитник Москвы, освободитель Наро-Фоминска, Вереи и Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской и Смоленской областей, он со своей армией дальше всех продвинулся на запад в ходе контрнаступления советских войск под Москвой, но, когда был окружен и возникла угроза плена, застрелился.

Историк и писатель Сергей Михеенков, долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова и его армии, проливает свет на эти события. В своей книге, основанной на обширной архивной базе, он открывает неизвестные страницы истории второго Вяземского окружения, рассказывает о непростых взаимоотношениях, которые сложились у генералов М.Г. Ефремова и Г.К. Жукова.

Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941-1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что же касается стихии беспорядков и жестокости расправы на московских заставах, где избивали бегущих и швыряли в пыль их добро… Москвичи, которым некуда и не на чем было бежать, останавливали малодушных, трусов и паникеров. В народе их называли просто — шкурники. Поэтому так легко, уже на следующий день, в городе был наведен порядок. 16 октября люди пытались навести его сами. Получилось очень неуклюже, жестоко, как в стихотворении Александра Блока: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет / В тяжелых, нежных наших лапах?» Бежавшие от народной судьбы, не желающие разделить с простыми бабами из очереди за картошкой страх быть убитыми осколками бомбы в основном были людьми интеллигентными, образованными и конечно же читавшими стихи русского поэта. Говорят, на востоке, в Горьком, в Куйбышеве, других городах, удаленных от театра военных действий, ловкие и влиятельные люди этой породы к тому времени уже смогли создать для себя и своих семей «запасные аэродромы»: сняли квартиры, заполнили подвалы продуктами длительного хранения, предусмотрели даже возможность продолжения обучения своих детей в школах, открыв для них специальные классы со своими учителями и своим бюджетом.

Вот уж воистину: кому война, а кому…

Во всяком случае, како том свидетельствуют документы, тт. Фрумкин и Пасечников таки успели улизнуть из столицы со всем скарбом, так что их пришлось разыскивать органам госбезопасности.

Сталин, узнав о происходящем на улицах и на предприятиях Москвы, лично распорядился немедленно навести порядок. И он, как известно, был наведен. Говорят, когда ему доложили обстановку, в том числе и о происходящем на городских улицах, Крестьянской Заставе и Заставе Ильича, он сказал спокойным голосом:

— Ну, это не так плохо. Я думал, будет хуже. — Потом, обращаясь к Щербакову, добавил: — Нужно немедленно наладить работу трамвая и метро. Открыть булочные, магазины, столовые, а также лечебные учреждения с тем составом врачей, которые остались в городе. Вам и Пронину надо сегодня выступить по радио, призвать к спокойствию, стойкости, сказать, что нормальная работа транспорта, столовых и других учреждений обслуживания будет обеспечена.

17 октября по московскому радио выступил первый секретарь Московского горкома партии и начальник Совинформбюро А.С. Щербаков: «Провокаторы будут пытаться сеять панику. Не верьте слухам!» Два дня спустя было введено осадное положение.

Удивительно другое: о панике в Москве 16 октября ровным счетом ничего не узнали немцы и, следовательно, не смогли этим никак воспользоваться. Это — к вопросу о том, как работала их агентурная разведка и как работали наши органы госбезопасности…

Кстати, о «работе» последних: в день московской паники в Москве на территории совхоза «Коммунар» по приказу Берии были расстреляны жены бывших высокопоставленных военных Нина Уборевич и Нина Тухачевская.

Не удалось найти в архиве документов, проливающих свет на то, почему же в 33-ю, вопреки назначению Жукова [48], прибыл генерал. Ефремов. Не потому ли, что обстановка буквально в последние несколько суток значительно осложнилась, и последние московские события заставляли и Ставку, и Сталина бросать в прорыв более мощные ресурсы, а на ответственные посты назначать тех, кто не подведет, не дрогнет даже в безвыходных обстоятельствах.

А 33-я дралась. Как героически и стойко дрались все армии на всех фронтах. Но у 33-й была особая миссия: ее дивизии и батальоны стояли в центре удара, и острие бронированного потока, который получил в ставке Гитлера кодовое название «Тайфун» и который в последних числах сентября рванулся из-под Рославля на Москву, — это тяжелое копье неслось именно сюда, пронзая километр за километром и сметая на своем пути армию за армией.

Просматривая боевые донесения из дивизий и отдельных подразделений, командарм невольно обратил внимание на одну цифру, которая почти во всех сводках была неизменно высокой, — пропавшие без вести. Когда штабные офицеры всмотрелись пристальнее в проблему, выяснилось, что большой процент среди безвестных составляют москвичи. Например, в кадровой 222-й стрелковой дивизии пропавших без вести, согласно поступившим сводкам, было значительно меньше, чем в бывших ополченческих, получивших общевойсковые номера сравнительно недавно [49].

Вскоре предположения подтвердились: заградзаставы и военкоматы начали возвращать дезертиров назад, на фронт. А 27 октября шифром из штаба Западного фронта поступила телеграмма следующего содержания: «Задержано более двух тысяч человек, ушедших с фронта. Срочно донести, почему Вами не приняты меры по наведению порядка и дисциплины в частях, вследствие чего люди 33 армии тысячами уходят с фронта в тыл» [50].

В одном из первых приказов генерал Ефремов обращался к своим командирам и бойцам: «Пусть поймет каждый командир, начальник, боец, что в нынешней обстановке в борьбе за Родину, за Москву лучше смерть храбреца, чем презренная трусость и паникерство» [51].

Конечно же я далек от мысли о том, что все, по сводкам тех дней проходившие в строке «пропавшие без вести», были дезертирами и москвичами. Бежали и в другие края. Но большинство из пропавших без вести погибли и попали в плен. Попадали в плен, когда кончались боеприпасы, когда отходили соседи и открывали фланги, когда боец получал рану или контузию и какое-то время неадекватно воспринимал действительность. Но, что греха таить, часть из числа пропавших без вести дезертировала и в другую сторону — в немецкую. И об этом мы не раз еще будем размышлять в этой книге перед лицом документов и свидетельств.

В войсках не хватало вооружения. Архивы открывают любопытные данные, которые теперь, по прошествии многих десятилетий, проливают тот необходимый и неизбежный свет, который необходим для безошибочного чтения книги истории нашей страны и истории Великой Отечественной войны в частности. Вот документ, который озаглавлен так: «Сведения о боевом и численном составе соединений 33-й армии по состоянию на 25.10.41 г.» [52]Из этого документа мы, например, узнаем, сколько действующих штыков имела каждая дивизия и сколько, соответственно, вся армия. Сколько пополнения получено. И сколько и какое имела вооружение.

1-я гвардейская мотострелковая дивизия. При численном составе 8569 человек, включая и командный состав, имела 6732 винтовки, в том числе и автоматические [53], 92 станковых пулемета, 181 ручной пулемет, 57 минометов.

151-я мотострелковая бригада. При численном составе 1115 человек имела 942 винтовки, 3 станковых пулемета, 13 ручных пулеметов. Минометов не имела.

113-я стрелковая дивизия. При численном составе 1157 человек имела 1003 винтовки, 2 станковых пулемета, 6 ручных пулеметов. Минометов не имела.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: