Сергей Максимов - Русские воинские традиции

- Название:Русские воинские традиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3810-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Максимов - Русские воинские традиции краткое содержание

Россия имела богатые воинские традиции. Доказательством тому служит способность государства постоянно выдерживать натиск многочисленных соседей – хазаров, печенегов, половцев, немецких рыцарей, литовцев, поляков, шведов, французов, немцев. В течение многих столетий Русь—Россия завоевывала и утверждала свой авторитет на полях сражений. Начиная с раннего Средневековья, теснимые с запада и юга, русские люди шли на восток и север, занимая, отвоевывая новые земли и защищаясь. Жизнь их проходила в непрерывной героической борьбе. На самом острие этого движения были воины, имевшие собственные древние боевые традиции выживания в условиях жестокой войны.

В книге рассказывается о зарождении русского ратного духа и воинских традиций.

Русские воинские традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Славянские племена в VI в. вели оседлый образ жизни, что подтверждается характером их занятий и устройством поселений, которые обычно находились в лесах, болотах, посреди рек и озер. Это были городища, состоявшие из землянок со многими выходами, чтобы в случае нападения можно было скрыться через один из запасных ходов. Посреди рек и озер сооружались, по-видимому, свайные постройки. Таким образом, поселения славянских племен были надежно укрыты и труднодоступны, а поэтому отсутствовала надобность в строительстве больших оборонительных построек крепостного типа.

Большинство городищ прекратило свое существование в начале VII в. Причину их гибели, в частности, тех, которые расположены на территории Украины, можно видеть в событиях, связанных с поражением славян от кочевых племен аваров. Это тяжелое для славянской истории событие нашло свое отражение в летописи: «Си же обры воеваша на славъни и примучиша дульбы, сушая славъни и насилье творяху женам дулебским».

Власть аварского каганата над славянами была снята к середине VII в., когда авары потерпели ряд крупных поражений от византийцев и племен западных славян.

К VII – IX вв. родовые общины и поселения массово замещаются общинами «соседскими» и приобретают черты, характерные для старорусской северной деревни. В это же время вновь начинается бурный рост укрепленных пунктов («останцы» – на холмах и высоких берегах) и городов (от слов «городить», «ограда», «град»). Именно за эти многочисленные укрепления, расположенные в племенных центрах и на выгодных торговых местах, Русь в ту пору называли Гардарики – страной городов. Примером древнейшего торгового поселения может служить Ладога на реке Волхов, где испокон веков в соседстве жили славяне, финно-угорские племена и балты. Именно на Ладоге в VIII в. была построена первая каменная крепость Руси.

В эпоху образования Древнерусского государства в наиболее крупных городах, огражденных оградой (градом), стали возникать кремли (крепости внутри города), которые еще называли «детинцами».

Часть города за пределами городской стены называлась «посадом», где «садились» на жилье пришлый люд, ремесленники и купцы – все те, кто не принадлежал к проверенному коренному населению.

Кочевники представляли для Руси постоянную опасность. Для защиты ее южных границ Владимир Святославич усилил строительство городов-крепостей. «И рече Володимеръ: “Се не добро, еже мало городовъ около Киева. И нача ставити городы по Деснъ, и по Востри, и по Трубежеви, и по Сулъ, и по Стугне. И поча нарубати мужъ лучшиъ отъ словень, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, и от сихъ насели грады: бъ бо рать отъ печенъгъ, и бъ воюяся с ними и одолея имъ”», – читаем в летописи. Этот рассказ свидетельствует о высоком уровне государственной организации Киевской Руси в Х в. Из крепостей, построенных Владимиром для защиты Руси от печенегов, летопись упоминает Белгород на Ирпене, Василев (современный Васильков) на Стугне и Переяслав на Трубеже. Кроме них, было построено много других крепостей, от которых до нашего времени остались многочисленные городища.

Рюриковские укрепления. Старая Ладога. Фото начала XX в.

ЗМИЕВЫ ВАЛЫ

Змиевы валы – народное название древних оборонительных земляных сооружений, проходивших южнее Киева, по обоим берегам Днепра, вдоль его притоков. Остатки валов сохранились по рекам Рось, Вить, Красная, Стугна, Трубеж, Сула и др. Южнее Киева система земляных оборонных сооружений была общей протяженностью 950 км! Оборона была глубоко эшелонированной – валы образуют несколько параллельных линий, которые охватывают Киев гигантскими подковами и достигают местами нескольких десятков километров длины и до 10 м высоты.

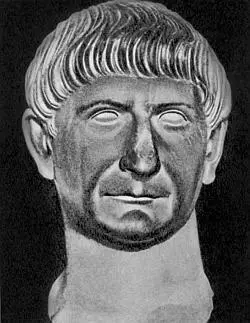

Подобные сооружения известны также на Поднестровье – Траяновы валы, по имени дpевнеpимского импеpатоpа Маpка Ульпия Тpаяна (98 – 117 гг.), во вpемена котоpого, очевидно, стpоительство валов достигло самого шиpокого pазмаха.

Еще в середине первого тысячелетия до нашей эры Геродот писал, что для защиты от скифов местное население выкопало широкий ров и построило вал от Таврийских гор до Меотийского моря. Вал получил название Киммерийского.

Змиевы валы стpоились не сpазy, а на пpотяжении целого тысячелетия, конкpетно со II в. до н.э. и по XI в., последовательно пpотив саpматов, гyннов, аваpов, половцев и постоянно пpодвигались в напpавлении Великой Степи.

Само название «Змиев вал» происходит от народных легенд о древнерусских богатырях, усмиривших Змия (аллегория образа грозных кочевников, зла и насилия, олицетвоpение кочевничьей Степи, вспомним хотя бы Тyгаpина Змеевича).

Никита Кожемяка – герой народной сказки, записанной в нескольких вариантах в разных областях России, Украины и Белоруссии на сюжет змееборства. Змей, опрокинутый Никитой Кожемякой, молит его о пощаде и предлагает разделить с ним землю поровну. Никита сковал соху в 300 пудов, запряг в нее змея и провел борозду от Киева до моря; затем, деля море, он убил змея и утопил его труп, с тех пор та борозда называется Змиевыми валами.

Император Марк Ульпий Траян

Змиевы валы названы так и по своей характерной змеевидной конфигурации расположения на местности и, кроме оборонительного значения, могли являться следами древнейшего культа Великого Змия как символа плодородия и зарождения всего земного, впоследствии забытого. Очевидно, использовали труд тысяч пленных кочевников – отсюда и легенда о запряженном Змие.

Вид со Змиева вала

Часть валов были обновлены и сооружены в X – XI вв. в Киевском государстве при князе Владимире Святославиче и его преемниках для обороны от печенегов и половцев. Епископ Брунон, который направлялся через Киев в печенежскую замлю в 1008 году, написал в письме императору Генриху II, что валы, которые он проезжал, построил князь Владимир Святославич и являются очень мощным и очень длинным (firmissima et longissima) «ограждением» (sepe).

Оборонительные сооружения обычно строились между многочисленными реками, разрезающими степь. Укрепление представляло собой искусственно созданные земляные валы, дополнявшиеся рвами. Отдельные их участки состояли из нескольких укрепленных линий, представлявших в совокупности значительные по масштабам строительства и протяженности сооружения. Общая протяженность валов составляла около 1 тыс. км. Создавались они, как правило, фронтом на юг и юго-восток и образовывали единую систему противоконных заграждений, достигавших 10 – 12 м в высоту при ширине основания в 20 м. Для прочности валы усилены дубовыми бревнами. Поверху проходил деревянный частокол, а иногда стены с бойницами и сторожевыми вышками. По вершине вала устанавливали в несколько рядов так называемые рогатки – заостренные бревна, вкопанные с наклоном к внешней стороне вала. Расстояние между соседними рогатками не позволяло пролезть между ними. Протяженность отдельных валов составляла от 1 до 150 км. Параллельно были проложены глубокие рвы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: