Сергей Максимов - Русские воинские традиции

- Название:Русские воинские традиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3810-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Максимов - Русские воинские традиции краткое содержание

Россия имела богатые воинские традиции. Доказательством тому служит способность государства постоянно выдерживать натиск многочисленных соседей – хазаров, печенегов, половцев, немецких рыцарей, литовцев, поляков, шведов, французов, немцев. В течение многих столетий Русь—Россия завоевывала и утверждала свой авторитет на полях сражений. Начиная с раннего Средневековья, теснимые с запада и юга, русские люди шли на восток и север, занимая, отвоевывая новые земли и защищаясь. Жизнь их проходила в непрерывной героической борьбе. На самом острие этого движения были воины, имевшие собственные древние боевые традиции выживания в условиях жестокой войны.

В книге рассказывается о зарождении русского ратного духа и воинских традиций.

Русские воинские традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

реши

Велизарий в битве с готами. Гравюра XIX в.

Уступая Риму и Византии в вооружении и строевом умении, славяне превосходили их в мастерстве маневра, использовании условий местности, в гибкости тактики, в оперативной разведке, в засадах и внезапных нападениях, в непредсказуемости – во всем том, что обозначалось термином «скифская», а позднее – «партизанская» война.

Славяне с одинаковым успехом воевали с пешим войском империи и с конницей, научились брать самые неприступные крепости, применяя разного рода военные хитрости.

Славянское войско в случае необходимости умело хорошо защищаться. Один из способов защиты с помощью передвижного боевого лагеря – «табора» описывает Феофилакт Симокатта в своей «Истории»: «Так как... столкновение было неизбежным, то они (славяне), составив повозки, устроили из них как бы укрепление лагеря и в середину этого лагеря поместили женщин и детей. Когда римляне приблизились... то не решились вступить в рукопашный бой; они боялись копий, которые бросали варвары в их коней с высоты этого укрепления».

Славяне вполне осознавали свою военную силу в Европе, ибо только в таком случае могло родиться послание славянских старейшин в ответ на требование аваров покориться, дошедшее к нам из «Истории» Менандра: «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу? Не другие нашею землею, а мы чужою привыкли владеть, и в этом мы уверены, пока будут на свете война и мечи». Недаром император Маврикий рекомендовал византийской армии широко пользоваться славянскими методами ведения войны.

Тактика древних славян заключалась не в изобретении форм построения боевых порядков, чему придавали исключительное значение римляне и византийцы, а в многообразии приемов нападения на врага как при наступлении, так и при обороне, в использовании боевого опыта кочевых и других оседлых народов.

Можно говорить о периодах преобладания воинского настроя в племенах славян, чередующихся с мирным устроением жизни (когда не было прямой угрозы существованию и всеми делами в племени заправляли жрецы-волхвы, а ранее – женщины в эпоху матриархата). В пользу преобладания власти волхвов говорит почти полное отсутствие военной активности восточных и северных славян в VIII в. О господстве «колдунов» в эту эпоху свидетельствует характер культа славян, по данным арабских источников, «они поклоняются быкам» (Гардизи) – т.е. животным, символизирующим жреческую, земледельческую культуру.

Невыраженность признаков военной культуры (отсутствие погребений с оружием, малое число оборонительных сооружений, отсутствие ключевого для славянских воинов змееборческого мотива в находках той эпохи) свидетельствует, что прикарпатские славяне в VIII – начале IX вв. находились под властью волхвов, а «воины» занимали второстепенное положение. Последующая воинственная культура Руси изобилует оружием в погребениях и змееборческими сюжетами.

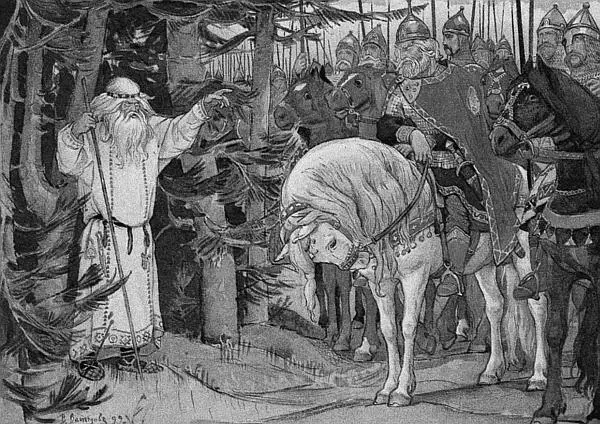

Песнь о вещем Олеге. Художник В.М. Васнецов

Чередование мирных и военных этапов развития славян можно выразить следующим образом: «колдовской» – «венетско-антско-склавинский» – до VI в., «воинский» – «общеславянский» – VI – 1 я пол. VII в., «колдовской» – «северославянский» – 2 я пол. VII – 1 я пол. IX в., «воинский» – «восточнославянский» – со 2 й пол. IX в.

Это чередование «мирных» и «воинственных» периодов в развитии восточных славян внесло большую сумятицу в рассуждения историков, большинство из которых (норманнская школа) говорят об отсутствии военных умений у славян, другие же – древние историки греков, арабов, римлян и византийцев – о больших воинских успехах у тех же славян.

Доблесть и мужество воинов славяно-русов знали многие народы, и опыт боев у русских воинов был огромен. Владимир Мономах в «Поучении детям» писал, что в свою жизнь он совершил 83 дальних похода, не говоря уже о ближних. В ходе этих походов он взял в плен и отпустил на волю более 100 лучших половецких князей, а более 200 казнил (в том числе – утопил в реках).

Военная активность славянских племен в первых веках новой эры объясняется переходом от первобытного к классовому обществу, названному периодом военной демократии. Важную роль начинает играть дружина, в которую входило, по существу, все взрослое мужское население той или иной общины. Б.А. Рыбаков говорит о специфической «дружинной культуре» применительно к этому времени.

В одном из лучших отечественных исторических романов, «Русь изначальная» Валентина Иванова, хорошо показана эпоха «военной демократии», возникшая во время разрушения родовой общины. Этот процесс был растянут на 500 лет и послужил смешению праславянских племен не только в рамках отдельных племенных союзов, но и населения Восточной и Центральной Европы в целом.

Смерть Владимира Мономаха. Гравюра XIX в.

В дружину мог вступить всякий мужчина, способный владеть оружием. Славянские дружины, но выражению Маврикия, славились «непобедимым мужеством» и «несметным множеством», костяк ее, несомненно, составляли профессиональные воины во главе с князем или воеводой. Каждый дружинник был в состоянии в силу своей военной подготовки возглавить значительные формирования из населения. Таким образом, уже тогда были заложены традиции подготовки народного ополчения.

Князь Святослав ведет дружину в Адрианополь в 970 г. Гравюра XIX в.

Издревле начали складываться традиции, связанные с открытостью и осознанием чувства собственного достоинства. Например, во время своих походов двадцатилетний князь Святослав Игоревич, не таясь, предупреждал своих врагов: «Иду на вы».

На первом этапе образования Древнерусского государства (VIII – середина IХ вв.) происходило складывание межплеменных союзов и их центров, которые упоминаются у восточных авторов.

На втором этапе (2 я пол. IХ – середина Х вв.) процесс складывания государства ускорился во многом благодаря активному вмешательству внешних сил – хазар и норманнов (варягов). ПВЛ сообщает о набегах воинственных обитателей Северной Европы, вынудивших ильменских словен, кривичей и финноугорские племена чуди и веси платить дань. На Юге хазары собирали дань с полян, северян, радимичей и вятичей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: