Арсений Насонов - «Русская земля» и образование территории древнерусского государства

- Название:«Русская земля» и образование территории древнерусского государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии Наук СССР

- Год:1951

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсений Насонов - «Русская земля» и образование территории древнерусского государства краткое содержание

Настоящее исследование посвящено образованию территории древнерусского государства. Задача автора — проследить, как территория государства росла, проследить на конкретном материале образование территории древнерусских «самостоятельных полугосударств» на широком пространстве восточноевропейской равнины. Дореволюционные исследователи считали, что процесс этот «скрыт от глаз историка». Проблема, по сути дела, поставлена ходом развития советской историографии.

Поскольку эта проблема поднята впервые, возможны промахи и недосмотры. Но общие выводы сделаны на большом проверенном материале. Выводы исследования, произведенного автором на основе марксистско-ленинской методологии, показывают, что проблема изучения образования государственной территории отнюдь не тождественна проблеме изучения этнической территории, колонизации в частности. Заметим, что специальные выводы исследования подтверждают некоторые взгляды автора на историю нашей страны в ранне-феодальную эпоху, которые ему приходилось высказывать в печати ранее.

Хотя работа является историко-географическим исследованием, выводы ее представляют более общий интерес, подтверждая, что территория древнерусского государства образовалась не с появлением в Киеве Олега и Игоря, а в результате длительного внутреннего процесса, начавшегося задолго до этого события и протекавшего в течение столетий после него.

«Русская земля» и образование территории древнерусского государства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

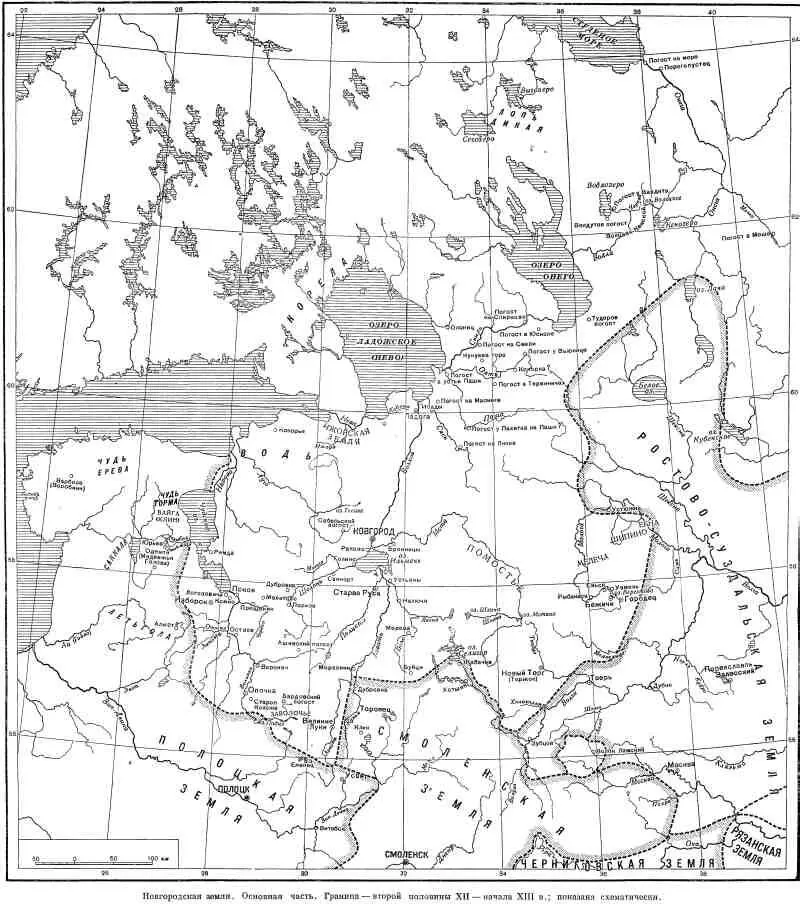

С заключением Судислава в «поруб» в 1036 г. Псковская земля должна была окончательно войти в состав Новгородской «области». Подтверждением тому, что новгородцы стали господствовать над Псковской землей не с начала XII в., а раньше, служат следующие данные. В 1060 г. новгородцы защищали псковичей от сосол {163} ; в том же году или раньше (в 1054 г.) новгородский посадник Остромир ходил на чудь и пал в битве с нею {164} . Есть сведения, что Всеслав Полоцкий нападал на Псков и что Мстислав Изяславович Новгородский был разбит на Черехе {165} .

С переходом Пскова в руки новгородцев к Новгороду должно было перейти политическое наследие киевских князей на северо-западе: борьба на чудской территории. Еще в 1060 г. киевский князь Изяслав ходил походом на сосол и возложил на них дань в размере 2000 гривен серебра. Таким образом, за псковский рубеж ходили и киевский князь и новгородцы. За время с 70-х годов XI в. до начала XII в. сведений не имеем. С начала XII в., с 1111 г., летопись отмечает ряд походов на чудь из Новгорода. Эти известия свидетельствуют, что борьба на чудской территории всецело перешла в руки новгородцев. Сведения об этой борьбе обнаруживают, что с новгородцами ходили и псковичи. Новгородские летописи, рассказывая о походах, упоминают только новгородского князя Мстислава Владимировича и «новгородцев». Но Ипатьевская летопись, сохранившая упоминание о походе 1116 г., говорит, что Мстислав Владимирович ходил на Чудь, «с новгородции со пьсковичи». Следовательно, и в других походах (1111, 1113 гг.) участие псковичей с новгородцами и новгородским князем вероятно. Нет сомнения, что походы были связаны с установлением данничества. Известие 1116 г. передает о «погостах» в районе Оденпэ. Летописный текст говорит скорее о селениях, чем о территории («без числа взяша»). К сожалению, мы не знаем, имели ли они на Чудской земле финансово-административное значение. В Псковской земле погосты были, но, сколько нам известно, не в значении центров податной территории. Захватив Медвежью, голову (Оденпэ), новгородцы и псковичи в 1116 г. «погост бе-щисла взяша, и възвратишася въсвояси с многомъ полномъ» {166} . Подобный жег характер носила и экспедиция 1130 г., когда новгородский князь Всеволод с новгородцами ходил на чудь «и хоромы пожьже, а жены и дет приведе домовь» {167} . Из Ипатьевской и Лаврентьевской летописей видно, что дело шло о том, чтобы принудить чудь к данничеству: «и дань на нь възложиша». Таким образом, дань и добыча служили главной целью походов. Так, в 1179 г. Мстислав Ростиславич предпринял большой поход на чудь на Очелу с 20 тыс. новгородцев, воюя «по всей землѣ» Чудской и, «ополонившись» челядью и скотом, вернулся {168} . В 1176 г. «вся Чудская земля» ходила на Псков, и поход 1179 г. носил характер карательной экспедиции {169} . Нет сомнения, притом, что и в последующих походах дело шло об установлении данничества, о том, чтобы принудить, чудские племена, плохо повиновавшиеся, платить новгородцам дань. Так, в 1212 г. Мстислав взял Медвежью голову и «поклонишася Чюдь князю, и дань на них възя» {170} . В 1214 г. Мстислав разрушал села и стал под «городом» Воробиином, и чудь «поклонишася ему, и Мьстислав же князь възя на них дань». Воробиин — это замок Варболэ у нынешней деревни Варбьяла. Большая часть дани («двѣ чясти дани») пошла новгородцам, а «третьюю чясть» Мстислав дал «дворяном», т. е. княжим людям {171} .

Следя за походами с середины XI до начала XIII в., мы видим, что они обусловливались не столько распространением данничества на новые и новые земли за псковским рубежом, сколько сопротивлением эстонских племен, неустойчивостью, непрочностью даннических отношений. Сосолы, под которыми, возможно, следует разуметь саккала, обитавших западнее Юрьева, в известиях о новгородских походах не упоминаются {172} . Территория, на которую в XII и начале XIII в. новгородцы смотрели как на территорию с населением, обязанным платить им дань, простиралась на запад от озера Пейпус (Чудское) до района Варболэ включительно, захватывая чудь Ереву и доходя до моря, и тянулась с севера на юг широкой полосой к западу от озера Пейпус и Псковского озера, включая места обитания чуди Очелы, чуди Тормы, район Юрьева и, наконец, Угаунию, где лежал г. Оденпэ (Медвежья голова).

Итак, с переходом Пскова в руки новгородцев границы Новгородской «области» подошли к землям, обитаемым племенами эстонской чуди и лэтигаллов. На территории эстонской чуди новгородцы стремились установить даннические отношения. Но отношения эти не были прочны, устойчивы, и в источниках не находим указаний на то, что земли эстонской чуди считались в составе Новгородской «области», подобно Ижоре, Кореле, Ладоге, Пскову и т. п.

Несколько иначе, кажется, складывались отношения с лэтигаллами. Часть территории, населенной лэтигаллами, повидимому, вошла в состав Новгородской «области». Составитель «Повести временных лет» знал «Лѣтьголу», знал он и «Заволочьскую Чудь». Он называет их в числе народов, сидящих в Афетовой части. Но ни летьголу, ни заволоцкую чудь он почему-то не упомянул в числе народов, платящих дань Руси (выше мы видели, что в понятии «Русь» автор «Повести временных лет» объединял восточно-славянские племена, живущие в пределах нашей страны). Может быть, они совсем не платили дань? Но относительно заволоцкой чуди мы знаем достоверно, что она не только платила дань, но уже в первой трети XII в. в Заволочье среди иноязычного населения раскинулась сеть погостов. Как же обстояло дело с летьгалой? Под 1242 г. в Новгородской 1-й летописи записано, что немцы возвращали новгородцам «Водь, Лугу, Пльсков (Псков), Лотыголу». Ясно, что если не вся, что какая-то часть территории, населенной «латыголой» или «летьголой», считалась в составе новгородских владений. Некоторые историко-географические наблюдения поясняют сказанное. Оказывается, что река Опочна, приток Липовца, притока р. Великой, протекала «в Латыголе»; село «в Латыголѣ» «на Опочнѣ» упомянуто под 1341 г. в новгородских и псковских летописях {173} . Если мы взглянем на карту, то обнаружим, что Латыгола на Опочне близко подходила к р. Великой что севернее и северо-восточнее се были псковские поселения. Подтверждение тому находим и в карте распространения «жальников» — погребений, свойственных новгородско-псковскому населению {174} .

Вместе с тем известно, что псковичи брали также дань с лэтигаллов, обитавших западнее, в Толове. Об этом не раз показывает «Хроника» Генриха Латвийского. Об этом свидетельствует и псковская летопись, сообщающая под 1284 г., что немцы избили «псковичь на дани у Алысту, 40 мужь». Это была область в Прибалтике с «наиболее прочным русским политическим влиянием». Генрих Латвийский по раз подчеркивает, что лэтигаллы Толовы приняли веру от псковичей. Кроме того, население, жившее южнее, к северу от Зап. Двины, платило, очевидно, дань Полоцку (см. ниже). К сожалению, мы не знаем, с какого времени псковичи стали собирать дань среди лэтигаллов {175} .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: