Максим Зарезин - Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг.

- Название:Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4951-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Зарезин - Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг. краткое содержание

В русской истории известны отдельные периоды, которые выделяются в ряду прочих насыщенной концентрацией ярких событий, выдающихся личностей, крутых поворотов, имевших судьбоносное значение для будущего России. Таково последнее тридцатилетие XV века. Это время разрыва с ордынской зависимостью и утраты новгородской вольности, жестоких внутренних распрей и беспрецедентного расширения внешних связей, брака московского государя с византийской принцессой и затяжного династического кризиса. Это время напряженных духовных исканий, жестоких идеологических споров, затейливых придворных интриг. Время, полное парадоксов, когда ожидание Судного дня сочеталось с предчувствием великого будущего России, а рост национального самосознания — с активным привлечением европейских технологий, специалистов, идей. И еще один парадокс — княжение Ивана III, один из наиболее изученных, излюбленных медиевистами периодов, который одновременно содержит в себе больше вопросов, чем ответов. Об этих загадках размышляет на страницах своей книги историк и журналист М. Зарезин.

Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осенью 1479-го Иван III наверняка знал и о сношениях между Казимиром и Ахматом, и об их планах совместного удара по Руси, и о том, что союзники рассчитывают на недовольство удельных князей, или даже находятся в прямом с ними сговоре. А тут еще, по утверждению В. Н. Татищева, к великому князю поступили известия о том, что новгородцы, «забывше свое крестное целование, мнози начата тайне колебатися, и королем ляцким и князем литовским съсылатися, зовуще его с воинствы в землю новгородскую, и король обещал итти к Новугороду, a к хану Большой орды посла звати на великаго князя, и к папе посла просить денег на подмогу». Над Русским государством нависла страшная угроза — оказаться в кольце врагов, действующих совместно с внутренней оппозицией.

Столь же драматическая для Москвы ситуация сложилась почти за сто лет до описываемых событий в 1375 году, когда ярлык на великое княжение получил Михаил Тверской и перед Москвой замаячила мрачная перспектива союза Литвы, Твери и Орды. Тогда Дмитрий Донской отреагировал не мешкая: выступив против Твери и осадив город, вынудил Михаила отказаться от ярлыка.

Схожим образом решил действовать и Иван III: не дожидаясь соединения неприятельских сил, ударить по самому слабому звену. Его появление в Новгороде было обставлено как самая настоящая спецоперация. Стремясь соблюсти неожиданность, великий князь, выехавший из Москвы 29 октября, взял с собою только 1000 человек, известив новгородцев, что «идет на немцы». Для сохранения тайны от Торжка и Бежецкого Верха были поставлены заставы, «да не уводят о многом воинстве». В день въезда в Новгород Иван III велел схватить по заранее составленному списку 50 «пущих крамольников».

В городе на Волхове великий князь пробыл четыре месяца, и все это время шло следствие. Результаты розыска, по-видимому, обнаружили, что размер подготовлявшегося заговора значительно превосходил первоначальные о нем сведения. Более 100 человек «больших крамольников» было казнено. Под пыткой арестованные выдали архиепископа Феофила, который был с ними «заедин». Феофан был арестован 19 января и спустя несколько дней отправлен в Москву.

В условиях, сложившихся к ноябрю — декабрю 1479 года, когда великий князь принимал решение об аресте Ивана Лыка, у него был резон спровоцировать братьев на выступление: новгородских заговорщиков он вывел из игры, Орда и Литва не начали бы войну раньше мая следующего года. Риск, повторимся, был велик, но если бы мятеж удельных князей разразился во время нашествия Ахмата летом — осенью следующего года, подобное развитие событий грозило куда более серьезными последствиями для будущего Руси. Кстати, невольный виновник этой смуты князь Иван Оболенский Лыко впоследствии бодро служил великому князю, словно ничего особенного не произошло.

Получив вести о демарше братьев от Ивана Молодого, оставшегося в столице «на хозяйстве», великий князь «вборзе» отправился в Москву, куда вернулся перед «великим заговейном» — канун великого поста перед Пасхой — 13 февраля. Так как переезд от Новгорода до Москвы должен был занять около недели, то можно предположить, что новость об измене была получена великим князем в первых числах февраля. Между тем мятеж удельных крамольников вызвал переполох в московских окрестностях: «все людие быша в страсе велице отъ вбратьи его: все грады быша в осадехъ, и полесом бегаючи, мнози мерли и от студени безъ великого князя». Борис Васильевич мог угрожать Клину, Звенигороду, Можайску, Боровску; Андрей — Ярославлю, Ростову, Переяславлю. Защищать их действительно было некому, значительные силы были отряжены для защиты Пскова от вторжения Ливонского ордена.

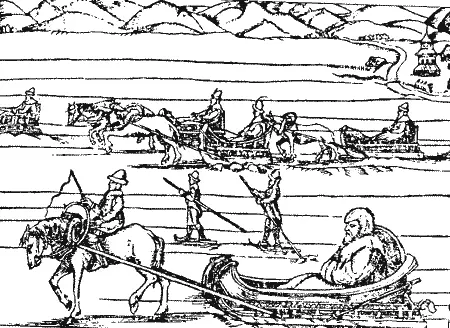

В декабре 1479-го войско под командованием Андрея Оболенского «да с ним двор свой» Ивану III пришлось послать «на немцы» — этого обстоятельства, серьезно ослабившего позиции правительства, великий князь не мог предполагать в октябре. Оставшиеся части, верные государю, сконцентрировались в Москве, но и нападать мятежники, похоже, не собирались. Борис, «княиню свою и дети во Ржеву отпусти», направился к брату Андрею в Углич, куда прибыл на Масленой неделе, чтобы потом вместе с Андреем, его семьей и объединенным войском двинуться на Ржев через тверскую вотчину по волжскому льду.

Довольно причудливый маневр совершил князь Борис. Вместо того, чтобы дождаться Андрея Большого в том же Ржеве, он преодолел почти 250 верст от Волока до Углича, чтобы после проделать этот путь в обратном направлении. Боялся, что отряд Андрея перехватят люди великого князя? Или сам собирался перехватить Ивана III, ведь их маршруты пересекались, и разминулись они на день-два? Как бы то ни было, в Ржеве их застал государев посланник, предложивший беглецам вернуться и уладить дело миром. «Они же не возвратишася, поидоша изо Ржовы со княинями и з детми, и бояре их, и дети боярские лучшие, и с женами, и с детми, и с людьми вверхъ по Волъзе к новгородским волостем». Это были значительные силы — братья собрали под свои знамена не меньше 20 000 человек.

В верстах пятидесяти к западу от Ржева уже начинались литовские земли. Граница резко заворачивала к северу почти параллельно верхнему течению Волги, огибая окрестности Торопца. Поэтому из Ржева у князей-мятежников было два пути: на север в Новгород, либо на запад в Литву. Но братья либо не готовы были переходить открыто на сторону Казимира, либо придерживались иного плана.

Новый посланник Ивана III ростовский епископ Вассиан Рыло нагнал их в Молвотицах на юге современной Новгородской области. До Старой Руссы оставалось верст сто и еще примерно столько же до самого города на Волхове. Всего ничего, если учесть, что братья от Углича до Молвотиц уже проделали почти семьсот верст. Передвигаться по руслам замерзших рек не составляло труда. Рядом с Молвотицами протекает река Пола, впадающая в Ильмень. Можно сказать, что путь на Новгород был открыт. Владыка Вассиан прямо сообщал великому князю, что братья-крамольники идут на Новгород.

Л. В. Черепнин считал, что князья предполагали войти в связь с мятежными новгородскими боярами. Скорее они давно вошли в контакты с новгородцами, что для Бориса Волоцкого не составляло труда. Стоит припомнить, что подвластный ему Волок перешел от Новгорода к Москве только в 1462 году. Большая часть местных землевладельцев осталась на службе великого князя, но сохранились связи, политические, семейные, имущественные с республикой Св. Софии; продолжал действовать прямой торговый путь; на волоцкое княжество по-прежнему распространялась церковная юрисдикция новгородского архиерея.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: