Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера

- Название:Друиды Русского Севера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2967-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера краткое содержание

Эта книга — итог двадцатилетних исследований в сфере сакральной географии Русского Севера. Мегалитические памятники Лапландии и Белозерья, многие из которых описаны здесь впервые, осмысливаются на основе широких сопоставлений лингвистического и сравнительно-мифологического порядка. И в результате обнаруживается, что адекватно понять эти памятники можно лишь через призму великих религиозных учений и древних мистериальных традиций, уходящих корнями в глубину тысячелетий.

Друиды Русского Севера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Значит, и сорокадневное странствие по этому ходу можно истолковать как мистическое или мистериальное (сравните с сорока днями посмертия, символически подобного посвящению в мистерии). И следовательно, конечной целью пути вполне закономерно оказывается «осеонское» («Сионское») государство — то есть просто «священное», в соответствии с распространенной лексикой русских духовных стихов.

Впрочем, сакральная география этой святой земли в списке Щапова достаточно конкретна: залив океана и озеро Лове, на котором сто острогов. Если имеется в виду центрально-азиатское озеро Лобнор, где в середине XIX века действительно жили старообрядцы, то при чем тут океанский залив? И как попасть в Центральную Азию «кораблями чрез Ледовое море» из Соловецкого монастыря? Это уже не мистериальная, а вполне конкретная деталь.

Однако по «Ледовому морю» от Соловецких островов совсем не трудно добраться до Лапландии, до Кольского полуострова, где всего в сотне верст от берега Белого моря (входившего в сферу хозяйства Соловецкого монастыря) находится Ловозеро (букв. — «озеро Лове»), изобилующее островами. Некоторые из них издревле считались священными, хотя и не у русских, а у саамов, до недавнего времени сохранявших, наряду с православием, элементы своей исконной религии.

Если упомянутый в «Путешественнике» океанский залив — это Белое море (действительно залив Ледовитого океана), то островное Беловодье можно было бы убедительно отождествить с Соловецким архипелагом и некоторыми другими беломорскими островами, где на самом деле жили христианские подвижники, а также находились древние святыни саамов и еще более ранних насельников Беломорья. Такому отождествлению тем не менее мешает то обстоятельство, что именно с Соловков, «через Ледовое море», уплывали в Беловодье гонимые Никоном «подражатели Христовой Церкви».

Конечно, они могли находить прибежище в Кольской Лапландии, хорошо им знакомой. Получается, что в районе Ловозера во времена Никона возникли какие-то тайные скиты «ревнителей древнего благочестия» (или просто убежище отшельников), известные лишь «бегунам», и информация об этих обителях наложилась на легенды о стране счастья. Ничего невероятного в таком случае нет, тем более что местом обитания святых подвижников в списке Щапова названы горы (упомянутые в одной фразе с «озером Лове»), а горы, причем довольно высокие для Лапландии, находятся как раз рядом с Ловозером.

Исторические сведения о скитах в Ловозерских тундрах («тундра», «тунтури» в Лапландии означает плосковершинную гору) отсутствуют. Правда, до конца XIX века ученые практически не посещали эти места. Нет сведений и о том, что геологические или иные экспедиции последнего столетия находили в этих горах какие-либо археологические объекты (исключая очень плохо сохранившиеся отчеты экспедиции Барченко). В этом отношении Ловозе-ры изучены недостаточно; кроме того, подвижники благочестия умели обходиться малым. Так, в одной из собранных К. В. Чистовым легенд о Беловодье (алтайские материалы 1830‑х годов) сказано, что беловодские епископы «по святости своей жизни и в морозы ходят босиком». Такого рода жизнедеятельность вряд ли оставит много следов… Сакральные объекты в районе Ловозерских тундр — это святыни саамов. Почитается Сейдозеро, окруженное этими горами, и один из его островов, а на самих горах есть сложенные из камней сейды. Надо сказать, что некоторые из этих культовых объектов вполне могли быть восприняты попавшими сюда старообрядцами-«бегунами» как древние христианские памятники {141} 141 Единственное косвенное свидетельство об отшельниках на острове Могильный на Сейдозере связано с финской экспедицией 1887 г. См.: Лехмус К. Хрустальные призраки Божьей горы // Наука и религия. — 2001. № 1. — С. 43.

.

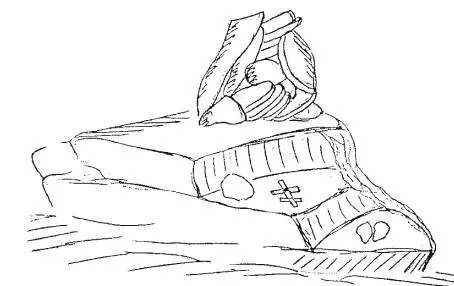

Прежде всего, это так называемый «Куйва» («старик», «дух места» и т. п.) — черная, стометровой высоты крестообразная фигура на скале над Сейдозером, видимая за несколько километров. «Начертанная» водами, просачивающимися сквозь трещины в скале (и окрашивающими ее), эта фигура выглядит как распятие, осеняющее чашу Сейдозера. А на расположенной неподалеку горе Куамдеспахк, чьи отвесные скалы выходят к озеру Лове, есть чрезвычайно интересный сейд (обнаружен в 1997 г. исследователем из Мурманска Л. В. Ершовым, обследован автором этой книги в 1998 г.). На верхней площадке трехступенчатой многотонной плиты (с габаритами в несколько метров) — башенка (так называемый «антропоморфный» сейд), некогда развалившаяся и кое-как восстановленная: первоначальные ее контуры представить крайне трудно. На второй ступени плиты узкими длинными камнями выложен крест, очень старый, глубоко вросший в мох (в горной тундре Заполярья мох растет чрезвычайно медленно). Сначала крест был, видимо, почти равноконечный, по своим пропорциям действительно похожий на «асирианские», несторианские кресты; впоследствии его «ствол» удлинили и добавили косую перекладину, характерную для русской православной традиции.

Ловозерская локализация легенды о Беловодье (точнее, одного из источников этой легенды) неплохо согласуется и с некоторыми другими важными моментами этой легенды. Например, это упоминаемые в «Путешественнике» зимние морозы «необычайные с рассединами (вариант — расселинами) земными». Деталь вполне конкретная и понятная, хотя тут же говорится и об изобилии плодов летом. А вот следующий момент требует более обстоятельного осмысления.

Речь идет об апокалиптическом образе крылатой Жены, скрывающейся от змия в «пустыне», в «расселинах земных». Этот образ присутствует почти во всех списках «Путешественника»; подчеркивается, что, несмотря на все усилия змия, «невозможно ему постигнута скрывшейся Жены».

Этот сюжет «Путешественника» построен почти в точном соответствии с «Откровением» Иоанна Богослова (гл. 12, описание Жены в венце из двенадцати звезд, стоящей на луне и облаченной в солнце). Однако наложение апокалиптики Иоанна на лапландские реалии высвечивает в образах «Откровения» неожиданные грани.

Апокалиптическая Жена спасается в «пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога» (Откр. 12: 6); впоследствии ей были даны орлиные крылья, «чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия» (Откр. 12: 14). «Путешественник», по сути дела, связывает это место, уготованное от Бога, с Беловодьем. Не вдаваясь в подробности истолкования образа крылатой Жены в связи с возникающим апокалиптическим аспектом беловодской легенды, напомним, что недавно была выдвинута гипотеза о существовании очень древнего культа Великой Богини именно в районе Ловозерских гор (по результатам научно-поисковой экспедиции «Гиперборея»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: