Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера

- Название:Друиды Русского Севера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2967-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера краткое содержание

Эта книга — итог двадцатилетних исследований в сфере сакральной географии Русского Севера. Мегалитические памятники Лапландии и Белозерья, многие из которых описаны здесь впервые, осмысливаются на основе широких сопоставлений лингвистического и сравнительно-мифологического порядка. И в результате обнаруживается, что адекватно понять эти памятники можно лишь через призму великих религиозных учений и древних мистериальных традиций, уходящих корнями в глубину тысячелетий.

Друиды Русского Севера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

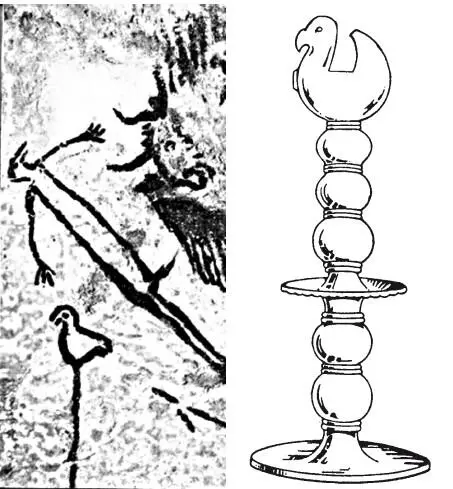

Надо сказать, что борейская древность исследуемого образа косвенно подтверждается и данными лингвистической компаративистики. В этимологической базе С. А. Старостина реконструируется предположительная борейская лексема HVNKV со значением дышать, веять . Среди ее более поздних производных — ностратическое *anqV, очень близкое имени космогонической птицы йезидов и породившее в эпоху классической Античности общеизвестные ныне латинские слова animus и anima ( дух и душа , следовательно, и Anima Mundi, Душа Мира неоплатоников); афразийское *’VnVwVh, давшее начало, в частности, древнеегипетскому понятию «анх», связанному с идеей вечной жизни.

В борейском праязыке, по С. А. Старостину, реконструируются омонимы (или родственные слова) для HVNKV, со значениями огонь, горение; отверстие, вход (возможно, и порождающее женское лоно ); змея . О семантике этих словоформ уже шла речь выше, в главе «Знаки Белой Богини», где было высказано предположение, что все это семантическое поле описывает различные аспекты палеолитического по своим истокам религиозно-мифологического комплекса Великой Богини, почитавшейся именно в таких аспектах на всем пространстве северной циркумполярной области (установлены и америндейские аналоги соответствующим словоформам). Сюжеты, связанные со священной птицей Анка, позволяют еще точнее идентифицировать образ Великой Богини, по крайней мере, в одной из ее ипостасей: вселенской птицы, творящей мир.

Наверное, у читателя, знакомого с древнеиранской культурой (или с суфизмом), при чтении этих строк возникнет вопрос: не соотносятся ли борейские и ностратические, а затем протоиндоевропейские и протоиранские представления о Богине-Созидательнице, в птичьем облике, с царственной птицей Симург, столь часто встречающейся в классической персидской поэзии, в иранских сказках и суфийских притчах? В средневековом Иране Симург и Анка нередко отождествлялись. Литература о птице Симург огромна; впрочем, материал, достаточный для ответа на поставленный вопрос, содержится в фундаментальных трудах отечественного востоковеда А. Е. Бертельса, а также в обстоятельном исследовании этого образа славистом М. А. Васильевым {274} 274 См.: Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV вв. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997; Васильев М. А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси. — М.: Индрик, 1999. — (Глава 2. Божество Семаргл. — С. 97–200).

(в связи с генезисом божества по имени Семаргл в древнерусском языческом пантеоне).

В этих работах выстраивается ясная картина бытования этого образа у иранских народов на протяжении примерно четырех тысячелетий, начиная со времен индоарийской культурной общности и протоавестийской эпохи. Причем образ этот в своей основе — именно птичий, орнитоморфный, несмотря на все его более поздние синкретические трансформации. Изначально это гигантская птица, причем солнечная, судя по ее конкретным именованиям (орел, сокол, ястреб); в санскрите ее имя Шьена ( орел ), в авестийском языке Саэна. Она тесно связана с символами Центра Мира — Мировым Древом и Мировой Горой, порою сливающимися в единый образ. Птица Саэна, согласно «Авесте» (Яшт, XII, 17) и более поздним персидским источникам, пребывает на вершине этого Древа (Древо Орла; Древо всех семян), стоящего посреди священного моря Ворукаша.

Трансформация имени птицы Саэны — Симург глубоко не случайна и позволяет уловить очень важные аспекты этого образа, скрытые от формального сравнительно-мифологического рассмотрения. Исходное, протоарийское именование, как отмечает М. А. Васильев, — caina mŗga: первое слово означает вершину, выпуклость , второе — птицу . Отсюда — авестийская форма saena mərəγo с тем же значением: птица вершины (Древа или Горы); санскритский аналог — syena. Впоследствии же иранское saina, sina приобрело значение грудь, лоно , — и божественная птица стала восприниматься (у курдов и в «Бундахишне») как Птица с грудью . Теперь Сэнмурв (курдск. Симыр) — Птица-Матерь, питающая своим молоком детенышей, а также героя, которого она возносит из мира мрака в мир людей (совсем как Нагай-птица в русском фольклоре). В новоиранскую эпоху имя птицы стало читаться как Симург, — а это омоним персидского тридцать птиц : созвучие, используемое в известной суфийской притче. Тридцать птиц (символ душ суфиев) взыскуют царственную птицу Симург — и в итоге постигают, что они и есть Симург. Что же касается обычно воспринимаемого учеными как аксиома исходного истолкования имени Сэнмурв как Собака-Птица (предложено К. В. Тревер в 1930‑е гг.), то М. А. Васильев показывает фонетическую несостоятельность этой версии. Звериные черты, придавшие птице Саэна облик грифона или чего-то подобного, — более поздние напластования {275} 275 Перевод авестийских и среднеперсидских первоисточников о птице Саэна (Сэнмурв-Симург) — в кн.: Бертельс А.Е. Указ. соч. — С. 165–169. См. тж.: Васильев М. А. Указ. соч. — С. 134–138.

.

Примечательно, что средневековые истолкования нисколько не снижают исходный авестийский образ, скорее, напротив, возвышают. Для мусульман-суфиев Симург символизирует Абсолют, Абсолютную Истинную Сущность, первопричину сокровеннейших, духовно-алхимических тайн бытия: «Перед Симургом тот изготовил Философский Камень, кто узнал язык всех птиц» (то есть язык инициатический), — так гласит безымянный суфийский бейт {276} 276 Бертельс А.Е. Указ. соч. — С. 193.

. Согласно поэме Аттара «Беседа птиц», Симург — божественная суть души пророка Мухаммеда {277} 277 Там же. — С. 282.

; у Ахмада Газали («О птицах») Симург пребывает «на острове могущества, в городе величия и славы» {278} 278 Там же. — С. 214, 217.

. Образ Полярного Острова, сохраненный исламскими мистиками?

Возможно, поздняя трансформация этого мифологического образа отражает какие-то его особенности, отсутствующие в его лексических коррелятах, но содержащиеся в его более широком контексте, в исторической ретроспективе. Ведь божественная птица Саэна уже в протоарийскую эпоху была далеко не главным мифологическим персонажем {279} 279 Там же. — С. 127.

и не играла заметной роли ни в пантеоне богов, ни в их культе. Так не является ли этот образ наследием более древней эпохи — реликтом веры в Богиню-Созидательницу в птичьей ипостаси?

Предположение весьма правдоподобное. Во всяком случае, в его свете получают разумное объяснение и очевидная схожесть божественной Птицы-Матери йезидов с Саэной-Симург, и курдское истолкование Саэны как Птицы с материнской грудью : вторичная этимологизация в данном случае могла использоваться как дополнительное подтверждение материнского аспекта этого образа, о чем курды — хранители многих очень древних традиций — в свое время знали как о догмате веры. Возможно, аналогичная ситуация имеет место и с суфийским образом тридцати птиц . Этот образ, несомненно, причастен сакральной математике различных духовных традиций. Распространенная формула «30 + 1» в религиях и фольклоре (вспомним, например, Плерому тридцати Эонов в позднеантичном гностицизме), формула инициатическая, нашла отражение и в исконной русской культуре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: