Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Название:В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2543-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории краткое содержание

В период Смуты XVII века антигосударственные, антироссийские силы впервые вышли на политическую сцену, и не просто проявили себя, а стали играть одну из ведущих ролей в общественной жизни нашего Отечества.

Как появились на Руси «смутотворцы», что их роднит с многочисленными и многоликими преемниками последующих эпох, в чем причина их ненависти к собственному народу? Над этими и другими вопросами размышляет на страницах своей книги Максим Зарезин.

В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Современник Костомарова и Иловайского С. М. Соловьев склонялся к тому, что под именем царевича Димитрия скрывался не польский шляхтич, а расстрига Отрепьев. «Очевидцы признавали в первом Лжедмитрий великороссиянина и грамотея, который бегло и красноречиво изъяснялся на московском наречии, как на родном, четко и красиво писал, латинскую же грамоту знал плохо» {6} 6 Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Книга IV. История России с древнейших времен. М., 1989. Т. 8. С. 393.

. С. М. Соловьев опирается на показания Жака Маржерета, который, впрочем, приводил эти доводы в пользу того, что человек, которому он ревностно служил — подлинный русский царевич. Француз вряд ли мог по достоинству оценить владение Самозванцем русским языком, а вот по-латыни он действительно писал с ошибками, подчас весьма грубыми. В последние годы А. М. Панченко неоднократно в своих работах обращал внимание на то, что Лжедмитрий I, не довольствуясь царским титулом, подписывался «in perator» — в два слова и через n, что само по себе устраняет сомнения в его великорусском происхождении {7} 7 Панченко А. М. Русская культура накануне петровских реформ. // Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. Работы разных лет. СПб., 2005. С. 96.

.

Разумеется, в приведенном выше лаконичном обзоре представлены далеко не все версии и не все аргументы в пользу той или иной идентификации Самозванца. Но само их изобилие представляется веским доводом в пользу того, что именем убиенного царевича на самом деле назвался Григорий Отрепьев. Разделив Отрепьева и Самозванца, мы вместо исторической личности с подробно изученной биографией получим две загадочные фигуры — неведомо откуда взявшегося Лжедимитрия и тщеславного, энергичного, даровитого молодого человека, коим несомненно предстает перед нами Григорий Отрепьев, который отказался от собственных амбиций ради таинственного самозванца, совершив все возможное и невозможное для его торжества, который не выиграл ничего от победы своего подопечного и канул в неизвестность.

Годунов, который утверждал, что объявившийся в Польше царевич — беглый инок Григорий, не имел права на ошибку, а тем более — на обман. Да, он много лгал в этой жизни, но в случае с воскресшим Димитрием правда оказалась на его стороне, и он решил воспользоваться этим благоприятным обстоятельством. Заявляя во всеуслышание, кто дерзнул назваться именем умершего Димитрия, Годунов не имел права на ошибку: Отрепьев был слишком хорошо известной в Москве личностью — ив церковных, и в думских кругах, при дворе служили его родичи — оболгать патриаршего иеродиакона, назвать беспричинно изменником и самозванцем — значило возбудить подозрения и ропот даже среди преданных самодержцу людей, что же говорить о недругах. Напраслина, возведенная на Отрепьева, с другой стороны, облекала тень объявившегося царевича в личину подлинности: раз он не чудовский чернец — значит, Годунов врет, и не потому ли, что известия о чудесном спасении Димитрия верны?

Правительство Годунова не только не собиралось вводить общество в заблуждение, но и провело тщательное расследование. Выяснить происхождение Самозванца не составляло большого труда в первую очередь из-за той же известности Отрепьева — легко отыскались люди, которые общались с ним накануне бегства и по дороге в Польшу, вскрылись его дерзновенные помыслы. Однако твердо идти по пути правды у царя Бориса не получалось. Объявляя о мистификации Григория, Годунов снабжал свои разъяснения доводами, которые никак не согласовались с официальной версией, более того — ее дискредитировали. Так в письме из Москвы польскому королю к рассказу об Отрепьеве неожиданно добавлялось: «Хотя бы тот вор и подлинно был князь Димитрий Углицкий, из мертвых воскресший, то он не от законной, от седьмой жены». Иными словами, адресату предлагалось уяснить, на всякий случай, что если самозванец в действительности окажется царевичем, то он не имеет прав на престол.

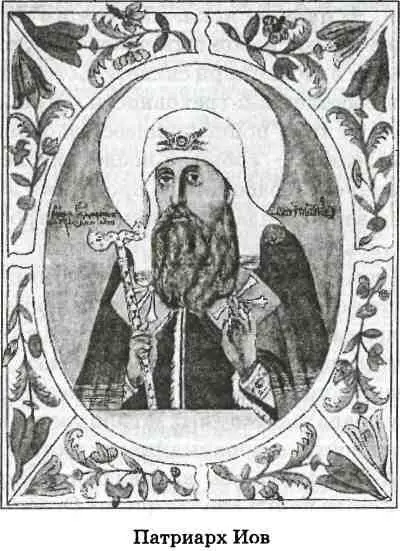

В письмо патриарха Иова, которое зачитывали в церквях, поместили малопонятный простому человеку богословский довод о том, что Димитрий не мог воскреснуть до второго пришествия Христова. «Статочное ли то дело, что князю Димитрию из мертвых воскреснуть прежде общего воскресения!» После объявления в Польше Отрепьева в церквях стали петь вечную память царевичу Димитрию Иоанновичу, что также немало озадачило россиян. С 1591 года угличский отрок не поминался на ектеньях, так как являлся — пусть и невольным — самоубийцей. Инициаторы данной акции, видимо, рассчитывали окончательно «похоронить» царевича в сознании русских людей, но в итоге лишь укрепили сомнения в официальной версии смерти младшего сына Грозного и искренности властей.

У польских политиков и русских прихожан могло сложиться впечатление, что кремлевские обитатели в глубине души не исключают вероятности того, что человек, выдающий себя за царевича, — подлинный Димитрий Углицкий, и потому на этот случай запасаются соответствующими аргументами в свою пользу. Скорее всего, это верное впечатление — каким бы подлинными сведениями ни располагал Годунов, какими бы разумными доводами он ни руководствовался, — царь не исключал самого невероятного. Борис Федорович был набожным человеком, его беспрецедентные вклады в монастыри свидетельствуют о глубоком убеждении в собственной греховности. Страшный голод, семейные неурядицы, пошатнувшееся здоровье, наконец явление Самозванца — события последних лет не давали забыть о неминуемой расплате за проступки и преступления. Пушкин верно угадал покаянное настроение государя: мерещились ему «мальчики кровавые», и не только мальчики. Кроме того, Годунов хорошо помнил: «Единожды солгав, кто тебе поверит». Нагромождение взаимоисключающих аргументов в информационной кампании против самозванца порождено неуверенностью, осознанием того, что в искренности твоих слов сомневаются.

Русскому правительству не хватило уверенности в себе, последовательности и продуманности в отстаивании своей версии. А Расстрига тем временем нанес ей разящий удар, предъявив публике «подлинного» Отрепьева — на самом деле некоего монаха Леонида. Получилось, что годуновская правда не выдерживает конкуренции с изощренными мистификациями оппонента. Появление ЛжеОтрепьева парализовало пропагандистские усилия российского правительства, которому требовалось доказывать, что белое — это белое, а черное — черное, и преуспеть в этом, как выяснилось, непростом ремесле. Но в Москве опустили руки — здесь, похоже, смирились с поражением в борьбе за умы и уповали на победу на поле брани.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: