Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Название:В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2543-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории краткое содержание

В период Смуты XVII века антигосударственные, антироссийские силы впервые вышли на политическую сцену, и не просто проявили себя, а стали играть одну из ведущих ролей в общественной жизни нашего Отечества.

Как появились на Руси «смутотворцы», что их роднит с многочисленными и многоликими преемниками последующих эпох, в чем причина их ненависти к собственному народу? Над этими и другими вопросами размышляет на страницах своей книги Максим Зарезин.

В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Боярскую думу заполонили родственники и сторонники победившей фамилии, соратники по воровским таборам. Курс на «национальное примирение» проводился весьма энергично. В ноябре 1613 года боярский приговор уравнял тушинцев, получивших вотчины от Вора, с теми, кто сидел в осаде с Шуйским. Вотчина записывалась за ними в поместье, от тушинца только требовалось объявить о происхождении землевладения. Михаил Федорович издаст также указ о лицах, поступивших в казаки до его избрания, которые до этого были «всяких чинов людьми». Последние получали возможность вернуться в старые чины, даже если были обвинены в измене — «воровстве» {3} 3 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII в. Комментарии. С. 176.

. Принято считать, что таким образом Михаил хотел вернуть к нормальной жизни участников антигосударственных выступлений, в тяжелое зыбкое время заручиться поддержкой как можно более широких слоев населения. Но почему же он шел навстречу не тем, кто сохранял верность престолу и вере, а тем, кто осквернял уста и души ложью, а руки обагрял кровью соплеменников? Кого призваны были ободрить эти благодеяния, а кого оттолкнуть?

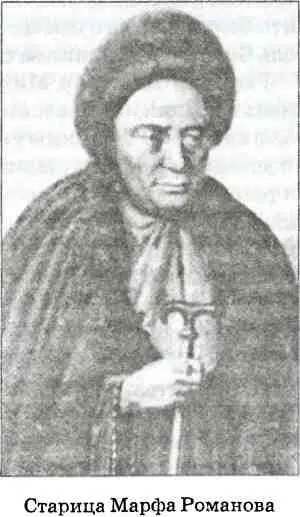

В Кремле заправляла делами государства матушка царя инокиня Марфа. В Боярской думе уже скопилось немало Романовых, однако она предпочла выдвинуть своих собственных родичей — Салтыковых и Морозовых. Первое место при дворе заняли ее племянники: старший Борис стал дворецким и вскоре был произведен в боярский чин, а младший Михаил получил окольничество. Благодаря покровительству Марфы они превратились во всесильных временщиков. При дворе даже стали поговаривать, что «царством правит богомольная старица Марфа со своим родом». Взобравшись на пирамиду власти, тушинские мародеры продолжали заниматься привычным делом — грабежом. Так часть средств и украшений, купленных в казну, оказалась у родственников нового царя. В июле 1613 года Михаил Салтыков приказал «словом государыни старицы иноки Марфы Ивановны» выдать деньги за «перстень золот, наведен финифтом белым да зеленым, в нем изумруд четвертоуголен» {4} 4 Козляков В. Н. Михаил Федорович. М., 2004. С. 97.

.

Правда, Филарет, вернувшийся после польского плена в 1619 году, разогнал женину родню, но после его смерти казнокрады вновь окружили престол, как в заросшем пруду потревоженная ряска заволакивает круг чистой воды. Они наверстают упущенное. Если в 1638 году М. М. Салтыков владел 551 двором, то не проходит и десяти лет, как их число увеличивается в 3,5 раза — до 1921 двора. Но скоростью обогащения всех превзошел еще один родственник инокини Марфы боярин Борис Иванович Морозов — в 1638-му него «всего» 330 дворов, а в 1647-м — 6034 двора — 18-ти кратный рост! {5} 5 Водарский Я. Е. Правящая группа светских феодалов в России в XVII в. // Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII в. М., 1975 С. 93, 99.

Не обидели себя Иван Романов — 3379 дворов крестьянских и бобыльских, и Федор Шереметев — 2083 двора. Раздача дворцовых земель, а значит и «приватизация» черносошного крестьянства при первых Романовых отличалась неслыханными доселе темпами и масштабами.

Как только романовско-салтыковская ватага почувствовала себя уверенно, они начали мстить. Первой их жертвой, разумеется, стал Пожарский — самый принципиальный и последовательный противник Михаила Романова и того воровства, которое за ним стояло. Тушинская камарилья не долго ломала голову над тем, как унизить князя, как побольнее уязвить. «Пожаловал государь в бояре Бориса Михайловича Салтыкова, а у сказки велел стоять боярину князю Д. М. Пожарскому. Тот бил челом, что боярство сказывать и меньше его быть не может. Провели расследование, и государь настоял. Пожарский не послушался, съехал к себе на двор и сказался больным. Боярство сказывал Салтыкову думный дьяк, а в разряде записали, что сказывал Пожарский. Но Салтыков этим не удовольствовался, бил челом о бесчестье, и Пожарский был выдан ему головою» {6} 6 Соловьев С. М. Указ. соч. Т. 9. С. 250–251.

. Этот, на первый взгляд, рядовой местнический спор — самая настоящая провокация, где все ходы, все роли заранее расписаны. Ее устроители прекрасно понимали, что для Пожарского нет больше оскорбления, чем объявлять боярином того самого Бориса Салтыкова, которого король Сигизмунд хвалил за службу и наделял поместьями.

Реакция Дмитрия Михайловича была предсказуемой: князь вспылил, отказался подчиниться царскому указу и попал в ловушку. Тушинцы уже заранее запаслись формальными доводами в пользу старшинства Салтыкова, чтобы подвести расследование к нужному результату. Видимость объективности была соблюдена, соблюли и традицию, следуя которой обидчика выдали с головой «потерпевшему». Процедура эта заключалась в том, что признанный виновным приходил на двор к своему оппоненту и просил у него прощения до тех пор, пока тот не соблаговолял выйти на крыльцо и не отпускал кающемуся его вину. Борис Салтыков вряд ли спешил. Победители насладились вдоволь: вождю освободительного движения пришлось унижаться перед шайкой предателей, которые ныне владели страной, ради спасения которой он не жалел ни сил, ни жизни. Позже, в 1615 году, в минуты страшной опасности о Пожарском вспомнят, его призовут на службу и он снова будет биться как лев. В сентябре 1618 года, когда к Москве подошла польская армия, царь Михаил пригласит Пожарского во дворец, одарит золоченым кубком и соболиной шубой. После возвращения из плена Филарета отношения властей к лидеру земского ополчения изменятся к лучшему. Но это будет потом, а пока князь Дмитрий Михайлович — в числе униженных и оскорбленных.

Следующей мишенью торжествующих мародеров стал Иван Семенович Куракин — представитель старшей ветви Патрикеевых. Здесь был избран другой прием — дискредитация. «Современники при царе Михаиле… резко выделяли князя Куракина из прочих бояр и официально указывали на то, что он „с польскими и литовскими людьми на разорение московскому государству советник был“, — отмечает С. Ф. Платонов. — Его поведение считалось впоследствии гораздо худшим, чем даже князя Ю. Н. Трубецкого, служившего Вору и Сигизмунду. Все это заставляет думать, что И. С. Куракин после свержения Шуйских стал решительно на сторону Сигизмунда, отошел от седьмочисленных бояр — сторонников Владислава» {7} 7 Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты. С. 296.

.

Но так ли уж непреклонна была позиция думцев. В декабре 1610 года «Семибоярщина» утвердила приговор о сдаче полякам Смоленска и составила новый наказ для московских послов, находившихся в королевском лагере, предписывающий положиться всем на волю Сигизмунда. Куракин не мог разойтись с Думой на почве неприятия польского короля. В каких же конкретных преступлениях обвиняют воеводу. Летописец сообщает, что в феврале 1611 года Куракин был во Владимире «с польскими и литовскими людьми», которые, узнав о сборах ляпуновского ополчения, бежали к Москве, после чего этих самых «литовских и польских людей» Ляпунов разбил {8} 8 ПСРЛ. Т. XXXIV. С. 257.

. Авраамий Палицын пишет, что «Иван Куракин с поляки и с русскими изменики к Москве прибежал и бысть разбиен от Ивана Васильевича Волынского с товарищи» {9} 9 Сказание Авраамия Палицына С. 213.

.

Интервал:

Закладка: