И. Кузнецов - Предания русского народа

- Название:Предания русского народа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2807-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Кузнецов - Предания русского народа краткое содержание

Неспешные и мудрые, добрые и уютные легенды о Волге-матушке и брате ее — Днепре, о самородных ключах с живою водой и о святых горах Китежских, о том, как сотворил Бог Землю Русскую, о заре-зарянице и частых звездушках, о заветных кладах Стеньки Разина и потаенных пещерах под Жигулями… Вот уже почти два века как начали записывать эти предания подвижники русской культуры М. Н. Макаров и И. П. Сахаров; их дело достойно продолжили М. Ю. Забылин, П. И. Мельников-Печерский, С. В. Максимов, А. Н. Афанасьев… На основе классических фольклорных сборников и составлена книга, которую вы держите в руках; многие легенды взяты из редких изданий, старинных журналов. Поистине бессмертны эти жемчужины русской словесности, собранные бережной рукой, и никогда не увянет чудесный цветок папоротника в Берендеевом лесу.

Предания русского народа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И действительно, с 1881 года, когда в Ляхове случилось два пожара — один в деревне, другой — в барской усадьбе, старики не помнят, чтобы когда-нибудь горело оно.

( П. Мельников-Печерский )

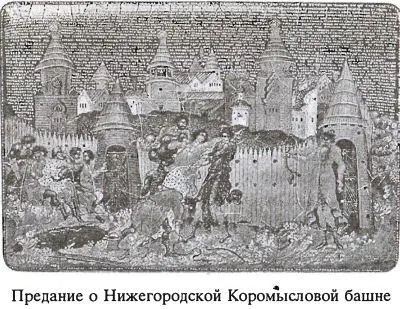

Коромыслова башня

Три дня стояли под Нижним разбойники-татары; все православные заперлись в кремле и на новую-то стену надеялись, и татар-то боялись, — никто не смел выйти за ворота кремлевские.

Была тогда в городе одна девица-красавица; имени и отечества ее не помнят. Понадобилось ей за водой сходить на Почайну-реку; не хотелось, видно, пить колодезной. Вот взяла она ведра на коромысел, а коромысел тот был железный, два пуда весом. И пошла она, девица, за город на Почайну-реку.

Татары заметили ее возле башни и, кто их знает, в полон ли хотели взять, красоте ли ее позавидовали, только кинулись все на нее опрометью.

Вот она, видя беду неминучую, поставила ведра на землю, помолясь на соборы нижегородские и, взяв коромысел в руки, дожидалась первого татарина. Подходили к ней татары не по одному, не по два, а целыми сотнями: и всех тех татар девица уложила возле башни спать непробудным сном. Уж этих татар она била-била, а все еще их много было.

Одолели, наконец, они девицу, изрубили ее в мелкие кусочки и похоронили у башни вместе с коромыслом ее. Князья же татарские Сеит, да Булат, да Каме лей подумали-погадали — да и решили от Нижнего убраться подобру-поздорову.

— Если бабы в Нижнем такие сильные, — говорили они, — что же нам будет, если ратные люди на нас выступят.

Вот отчего та башня зовется Коромысловой : возле нее было это побоище.

( П. Мельников-Печерский )

Ардатов

Местное предание вот что рассказывает о начале Ардатова. Когда царь Иоанн Васильевич Грозный в 1552 году шел на Казань через эти места, тогда мордвины, жившие на речке Лемети, вызвались быть его проводниками. Три брата, Ардатка, Кужендей и Таторша, провели русские войска через знакомые им леса и после, с милостью царской, возвратились на Леметь. Ардатка поселился на месте Ардатова, а братья его — на месте села Кужендеева (верстах в четырех от города).

С той поры мордва охотно селилась вместе с проводниками царскими, и вскоре на этом месте выросла деревня, ставшая впоследствии дворцовым селом, а с 1779 года — городом нижегородского наместничества.

( П. Мельников-Печерский )

Арзамас

Предание говорит, что на месте Арзамаса жили два мордовских князя: на горе — Арза, а под горою — Маза, но когда это было, арзамасцы не припомнят…

При царе Иоанне Васильевиче Грозном в нем была деревянная крепость, устроенная на валу, и особенный воевода (Шетнев). Во время смутных обстоятельств царствования Василия Иоанновича Шуйского Арзамас был разорен мордвою и толпами бродяг, а жители его ушли в Тушинский стан. Вскоре, однако, воевода Пушкин привел город в подданство Василию. Крепость арзамасская сгорела в 1726 году, когда уже Арзамас был провинциальным городом Нижегородской губернии.

( П. Мельников-Печерский )

Как церковь ушла

Старые люди сказывают, что из Васи л я Сурского церковь ушла за Волгу, с попом и семью прихожанами, и встала там, в уреме , в таком месте, которое каждый год водой заливает. Редким людям удавалось ее видеть, а звон многие слышали. Раз один мещанин (жена у него была, дети) переплыл за Волгу и забрался в болота, незнакомые глухие места. Глядь, — церковь стоит. — Что, — думает, — за чудо? Не слышно, чтобы тут церковь была, и зачем она в такой глуши и болоте. Подошел. Вышел поп и люди с ним. Приглашают его здесь остаться. Он и не прочь бы: понравилось, да свалил на жену. — Коли, — говорит, — жена отпустит, — приду.

Пошел домой, а дорогой на деревьях зарубки рубил. Пришел и рассказывает жене. — Что ж ты, — говорит она, — не пошел? Мы бы как-нибудь обошлись, а тебе, может, денег бы дали за это. Ступай! Он пошел. Искал, искал, плутал, плутал, так и не нашел, будто и церкви никакой не было на том месте. Когда в той церкви хоть один из семерых умирает, другой на его место тотчас…

( Д. Садовников )

Логово змеиное

Место это, что хорошо известно всем жителям татарской земли, с давних пор было змеиным гнездом. Жили здесь, в гнезде, разные змеи, и был среди них один змей, огромный и страшный, с двумя головами: одна голова змеиная, другая — воловья. Одной головой он пожирал людей, и зверей, и скот, а другой — ел траву. А иные змеи разного вида лежали возле него и жили вместе с ним. Из-за свиста змеиного и смрада не могли жить вблизи того места люди, и если кому-либо поблизости от него лежал путь, обходили его стороной или другой дорогой.

Царь татарский Саин много дней смотрел на то место, обходил его, любуясь, и не мог придумать, как бы изгнать змея из его гнезда, чтобы поставить здесь город, большой, крепкий и славный. И нашелся в селе один волхв. «Я, — сказал он, — царь, уморю змея и место очищу».

Царь же был рад и обещал хорошо наградить его, если он это сделает. И собрал чародей волшебством и чародейством своим всех живущих в том месте змей — от малых до великих — вокруг большого змея в одну громадную кучу и провел вокруг них черту, чтобы не вылезла за нее ни одна змея. И бесовским действом всех умертвил. И обложил их со всех сторон сеном, и тростником, и деревом, и сухим лозняком, поливая все это серою и смолою, и поджег их, и спалил огнем. И загорелись все змеи, большие и малые, так что распространился от этого сильный смрад змеиный на всей той земле, предвещая грядущее зло окаянного царя — мерзкую тину его проклятой сарацинской веры. Многие же воины его, находившиеся вблизи того места, от сильного змеиного смрада умерли, и кони, и верблюды его многие пали.

И, очистив, таким образом, это место, поставил царь Саин там город Казань, что означает: Котел — золотое дно . После того царя Саина, другие цари-кровопийцы, губители Русской земли, царствовали в Казани многие годы.

Из «Казанской истории» (XVI в.)

Бесовское городище

В некоем улусе стоял на высоком берегу Камы опустевший городок, который русские называют бесовским городищем . В нем обитал бес, с давних пор прельщая людей. Еще при старых болгарах здесь было мольбище языческое. И сходилось сюда много людей со всей Казанской земли: варвары и черемисы, мужчины и женщины, жертвоприношения творя бесу и прося совета у живших там волхвов. Таких людей бес как будто исцелял от болезней, всех же, кто пренебрегал им и обходил стороной, не принося ему никакой жертвы, убивал, — у плывших по реке перевертывал лодки и топил всех в реке. Губил он и некоторых христиан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: