Антон Платов - Мегалиты Русской равнины

- Название:Мегалиты Русской равнины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4003-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Платов - Мегалиты Русской равнины краткое содержание

Кто не слышал о Стоунхендже или рядах «стоячих камней Карнака»? Однако ничуть не менее загадочные сооружения таятся совсем рядом с нами, в самом сердце России.

Книга историка А. Платова посвящена интереснейшей и малоразработанной еще теме — священным Камням Центральной и Северо-Западной России. Элементы древних святилищ, астрономические сооружения, объекты, почитавшиеся нашими предками, они являлись некогда неотъемлемой частью традиционной культуры, ныне забытой и хранящей множество тайн.

Мегалиты Русской равнины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так, например, С. В. Моряков указывает, что многие средневековые каменные кресты на православных погостах Тверской области изначально находились на других местах и имели совершенно другую функцию (например, отмечали межи или места волоков); причем многие из них несут следы грубой вторичной обработки {95} 95 Моряков С. В. О чем молчат камни древнего Верха // Отечество: краеведческий альманах. Вып. 18, 2000.

. Так что некоторые из тех каменных крестов, которые представляются нам христианскими, могут быть изуродованными и перенесенными с первоначального места древними крестообразными идолами. Более того, один достоверный пример такого «превращения» известен, но об этом — немного ниже.

О том, что в Центральной России существовали крестообразные идолы и специфически связанные с ними обряды, свидетельствуют и данные этнографии. Е. В. Аничков, например, писал в 1923 году, что его брат, И. В. Аничков, в Крестецком уезде Новгородской губернии на одном из жальников видел несколько крестов, которые местные крестьяне называли «каменными бабами» и почитали их, совершая у крестов некие обряды, выглядевшие вполне языческими {96} 96 Аничков Е. Н. Последние работы по славянским религиозным древностям. Славия, 1923.

.

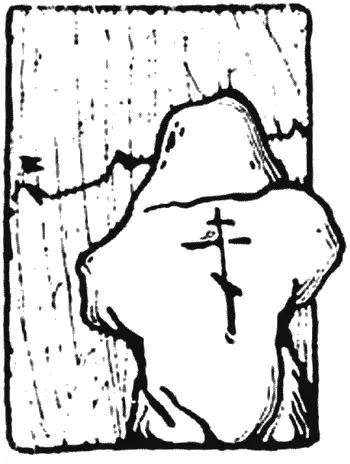

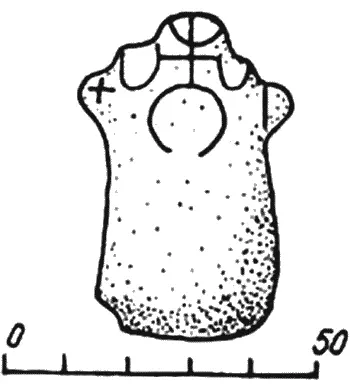

Теперь же обратимся к одному из очень немногих (если не к единственному) достоверному и сохранившемуся до наших дней каменному крестообразному идолу. Сейчас он находится у входа в Козельский краеведческий музей и представляет собой достаточно грубо обработанный невысокий крест высотой чуть более метра, высеченный из темно-серого песчаника. История этого памятника непроста; уже в наше время он несколько раз менял местоположение, пока не попал наконец в музей. Долгое время он оставался малоизвестен, пока несколько лет назад выяснением его судьбы и происхождения не занялся калужский исследователь А. Перепелицын, посвятивший памятнику отдельную небольшую работу {97} 97 Перепелицын А. Древний идол у порога музея // Мифы и магия индоевропейцев. Вып. 6, 1998. (Все имеющие отношение к данному памятнику цитаты приводятся ниже по этой же работе.)

.

В самом музее об этом «кресте» экскурсантам рассказывают (или, по крайней мере, рассказывали до публикации статьи А. Перепелицына) следующую весьма любопытную историю, достойную того, чтобы привести ее здесь полностью:

«В дохристианские языческие времена эти земли населяли вятичи, поклонявшиеся многим богам. Племена их отличались дикостью и непокорностью. Название Козельск, кстати, связано с верой вятичей — одним из самых главных их идолов было Козлище, по имени которого и назван город. Не менее значительным идолом была женская фигура — символ благодати. Была у него непомерно вытянутая вверх голова и раскинутые в стороны руки. После крещения вятичей этого идола обтесали в виде креста, но не поставили в храм — его вынесли на высокий берег Жиздры в качестве лоцманского знака, отмечавшего порожистый участок. Долгое время он стоял на берегу реки, а потом стал первым памятником русской доблести — в XIII веке его водрузили на могиле жертв побоища Батыя. Уже в наше время крест разыскал известный наш краевед В. Н. Сорокин и установил его во дворе музея».

Если оставить в стороне просто невежественные утверждения относительно «главного бога Козлища», этимологии названия «Козельск» и т. д., а также ни на чем не основанное упоминание того, что «крест» венчал некогда могильный курган «жертв побоища Батыя», то остается главное: некогда «крест» был антропоморфным крестообразным идолом. Вот что говорит о нем заместитель директора Калужского областного художественного музея В. Г. Пуцко:

«Об этом камне действительно никто никогда не писал, никто им не занимался. Иногда в краеведческой литературе встречаются о нем две-три фразы, не отличающиеся от слов экскурсоводов — и все. Вот я и решил разобраться. То, что это не христианский крест, — мысли у меня появились давно. Каменные кресты Средневековья хорошо известны, их ставили у слияния рек, развилок дорог. Типология крестов достаточно разработана, в литературе описано около 20 видов — но такого нет. Другое дело, есть крестовидные антропоморфные изваяния, проще говоря, идолы. Антропоморфность козельского изваяния видна, что называется, «невооруженным глазом». Я сопоставил этот «крест» с такими же фигурами из Белоруссии, Саксонии, найден такой камень в окрестностях Рославля. Все это крестовидные идолы, сохранившиеся с дохристианских, языческих времен».

Обобщая, следует сказать, что на данный момент восстановить подлинную историю памятника вряд ли возможно, — но можно утверждать, что некогда это был именно крестообразный каменный идол, который во времена христианизации вятичей (т. е. в промежутке с XI по XV в.) был обтесан под крест.

«Фигурные» камни

На обширных территориях Европы достаточно широко распространены почитаемые камни, которые не просто связаны с той или иной легендой, но сами, своим обликом, являются как бы «декорацией», на фоне которой развивается сюжет легендарного или мифологического действия, или представляют собой в фольклорном сознании окаменевшие предметы или участников этого действия.

Так, например, Василявичюс Л. описывает в Литве живописную группу камней, находящуюся близ городища Ужпаляй {98} 98 Василявичюс Л. Цит. соч.

. Согласно легенде, здесь, на горе, лежала некогда сделанная из золота лодка, в которой любили сидеть две лаумес (литовский фольклорно-мифологический персонаж; нечто «среднее» между славянскими ведьмами и западноевропейскими феями). Но однажды на них напали разбойники, прогнали лаумес и скатили лодку с горы; лаумес же, рассердившись, превратили и разбойников, и лодку в камни, которые и лежат здесь по сей день.

Другая похожая легенда связана с почитаемым камней, находящимся близ горы Пилберг в Восточной Пруссии (ныне — Калининградская область РФ). Возможно, некогда этот камень был элементом одного из святилищ этой горы (на которой находится большое прусское городище, имевшее в прошлом и сакральное значение). Сейчас камень лежит в овраге близ поселка Грачевка, но, согласно местным преданиям, раньше он находился на самой горе или на одном из ее склонов. Камень напоминает стол с людьми, сидящими по обеим его сторонам. По легенде, некогда этот камень и был столом, за который однажды, во время церковной проповеди, уселись играть в карты дети, подговоренные местным чертом-карликом по имени Трампель. Когда прихожане во главе с пастором узнали об этом, они прокляли детей и окаменели вместе со столом (черт, разумеется, благополучно скрылся) {99} 99 Сказки и легенды Витланда. Сост. Храппа В. — Калининград, 1996.

.

Интервал:

Закладка: