Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы

- Название:Петр Великий: личность и реформы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.:

- ISBN:978-5-388-00568-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы краткое содержание

В книге на примере петровских реформ рассматривается извечная проблема русской жизни: нужны ли России реформы, а если да, то почему для этого нужно пролить реки крови?

Проблемы реформирования всегда были актуальны для российской действительности. В некотором смысле реформы признаются непременной частью политики российской власти. При этом как-то забывается, что крутые преобразования – не есть нормальное состояние жизни общества, и люди на собственной шкуре испытывают тяжесть идей реформаторов.

Петровские реформы – один из ярчайших тому примеров. Они привели не к улучшению жизни общества, а к усилению власти государства, к росту его имперских аппетитов. Благодаря петровским реформам Россия модернизировалась, европеизировалась, но основы ее – крепостное право и деспотическая власть – остались прежние. Другая сторона этой проблемы, рассматриваемая в книге, – личность самого реформатора. Петр Великий был человеком выдающимся, искренне желавшим России блага, ему даже казалось, что он знает, как привести страну к благополучию. В своей грандиозной реформаторской деятельности он был фанатичным государственным романтиком, не щадил ни себя, ни Россию. Он взял за основу реформирования страны принцип: «В России прогресс достигается только насилием, принуждением!» и последовательно проводил его в жизнь. Как это осуществлялось и к чему привело – и составляет суть данной книги.

Петр Великий: личность и реформы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Благодаря петровской церковной реформе мощная организация церкви стала проводником светской, точнее, самодержавной идеологии. Церковный амвон стал трибуной для пропаганды начинаний самодержавия в виде специальных проповедей «к случаю» (особым мастером их сочинения был Феофан Прокопович), а также просто для оглашения указов, которые перед началом службы зачитывались прихожанам, «чтоб никто неведением не отговаривался». С амвона провозглашалась анафема – церковное проклятие политическим преступникам и всем неугодным властям или самодержцу. Если церковное проклятие Мазепе объясняется фактом его политической измены Петру, то некий майор Степан Глебов удостоился всероссийской анафемы исключительно за сожительство с бывшей женой Петра, Евдокией Лопухиной, отправленной в монастырь. Необыкновенный царь-реформатор мог действительно казаться многим верующим антихристом, ибо не колеблясь менял веками сложившиеся церковные традиции и догматы. Так, в 1721 году, чтобы удержать на Урале опытных горных мастеров-шведов, он разрешил лютеранам жениться на православных. В том же году во время празднования Ништадтского мира был устроен необыкновенный для православия семидневный колокольный звон. В большом количестве составлялись новые молитвы в честь побед российского оружия и других государственных событий. С Петровской эпохи в церковную жизнь вошли так называемые табельные праздники, которые отмечались торжественной церковной службой, причем соблюдение табельных праздников было строго обязательным. В 1724 году среди них были следующие: 1 января – Новый год, 3 февраля – тезоименитство цесаревны Анны Петровны, 19 февраля – «воспоминание брака Императорского величества», 30 мая – рождение Петра, 25 июня – коронование Петра, 27 июня – «преславная виктория под Полтавою», 29 июня – тезоименитство Петра, 29 июля – «взятие фрегатов, первее – при Ангуте, потом – при Грингаме», 5 сентября – тезоименитство Елизаветы Петровны, 28 сентября – «виктория над генералом Левенгауптом», 11 октября – взятие крепости Нотебург, 23 ноября – день Александра Невского, 24 ноября – тезоименитство Екатерины, 30 ноября – день «Святого апостола Андрея Первозванного, торжество кавалеров российских». После Петра число табельных дней нарастало, ибо к ним добавилось немало панихид по умершим членам царскою семейства и т. д. Использованием богослужения для государственных целей дело не кончалось. Важно отметить, что в петровское время коренным образом изменилось отношение светской власти к вере и церкви. На веру и церковь стали смотреть как на один из инструментов воспитания верноподданных. Как писал крупный историк церкви П. В. Верховской, «вера, которая прежде ценилась сама по себе, как путь ко спасению… теперь стала цениться как нечто полезное для государства, как воспитывающее и сдерживающее начало, очень удобное в целях достижения „общаго блага“». Эта мысль находит подтверждение в многочисленных заметках и указах Петра.

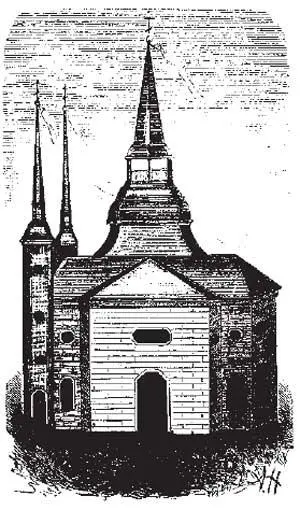

Первоначальный вид Петропавловского собора. С рисунка, приложенного к «Описанию Петербурга» В. Г. Рубана .

Петр не считал для себя, светского властителя, зазорным редактировать богословские труды, книги, проповеди, предназначенные для религиозного воспитания подданных в нужном самодержавию направлении. 13 июля 1722 года он писал Синоду: «Книгу „О блаженствах“ я всю чел, которая зело изрядна и прямой путь христианской, только надлежит предисловие зделать, в катором розные наши толковани неправые, хонжеские все и выяснить, дабы читающие перво свой порок узнали и потом пользу и прямую истинную… И, сочиня сие, не печатать до возвращения нашего, також и того, что хотели, исправить в исповедях». Ранее уже говорилось о рационализме Петра и его веры. На церковь он смотрел в высшей степени прагматически, исключительно как на школу воспитания нравственности, и даже разрабатывал своеобразные пособия для этой школы. В одной из записных книжек Петра мы читаем: «Чтоб мужикам зделать какой маленькой регул и читать по церквям для вразумления». 19 апреля 1724 года он писал в Синод о том, каким должно быть это пособие: «Святейший Синод! Понеже разговорами я давно побуждал, а ныне письменно, дабы краткия поучения людям сделать (понеже ученых проповедников зело мало имеем), также сделать книгу, где б изьяснить, что непременный закон божий и что советы, и что предания отеческая, и что вещи средния, и что только для чину и обряду сделано, и что непременное и что по времени и случаю переменялось, дабы знать могли, что в каковой силе иметь. О первых кажется мне, чтоб просто написать так, чтоб и поселянин знал, или надвое: поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости слышащих, как вам удобнее покажется, в которых бы наставления, что есть прямой путь спасения истолкован был». Примечательным кажется и переданный И. И. Голиковым анекдот о том, как Петр побил палкой иронизировавшего над Священным Писанием В. Н. Татищева, приговаривая при этом: «Я тебя научу, как должно почитать оное и не разрывать цепи, все в устройстве содержащей… не заводи вольнодумства, пагубного благоустройству». Но помимо разработки материалов для воспитания прихожан-подданных большое внимание уделялось и, если можно так сказать, условиям и режиму воспитания. Хождение в церковь и совершение всех необходимых обрядов рассматривалось не как внутренний позыв верующего, а как его обязанность. 8 февраля 1716 года Сенат огласил именной указ Петра следующего содержания: «Великий государь указал: послать во все епархии к архиереям, и в губернии губернаторам указы – велеть в городах и в уездах всякаго чина мужеска и женска пола людям объявить, чтоб они у отцов своих духовных исповедывались повсягодно. А ежели кто в год не исповедуется, и на таких людей отцам духовным и прихотским священникам подавать в городах архиереям и духовных дел судьям, а з уездах – старостам поповским именныя росписи, а им те росписи отсылать к губернаторам, и в уездах к ландратам, а им, губернаторам и ландратам, на тех людей класть штрафы, против дохода с него втрое, а потом им ту исповедь исполнить же». 16 июля 1722 года последовал новый указ Синода и Сената, в котором говорилось, что «многие разночинцы и посадники, и поселяне обыкли жить праздны, и не токмо по воскресным дням, но и в великие господские праздники николи в церковь к службе божии не ходят и не исповедуются». Для пресечения этого непорядка было приказано вывесить указы, в которых предписать всем верующим: «в господские праздники, и в воскресные дни ходили в церковь божию к вечерни, к утрени, а паче к святой литургии (кроме того, разве кто заболит, или какая невозможность не допустит) и по все б годы исповедовались, и то надзирать в приходах самим священникам, и прикащикам, и старостам, где случатся, и кто будет исповедоваться и не исповедоваться – тому всему иметь книги погодно и присылать их по епархиям в духовные приказы и кто по тем книгам явится без исповеди, и с таких – править тех приходов священникам штрафы». Хождение в церковь и исповедание, таким образом, превращались в обязанность прихожан, исполнение которой строго контролировалось и документировалось. Священник, отказавшийся доносить на прихожан, подвергался сначала штрафу, а потом «за то извержен будет священства».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: