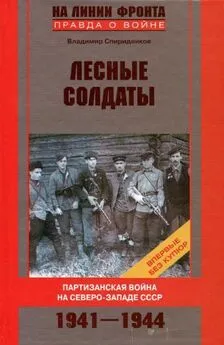

Владимир Спириденков - Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944

- Название:Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3009-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Спириденков - Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944 краткое содержание

Книга военного историка Владимира Спириденкова впервые достоверно восстанавливает события времен гитлеровской оккупации северо-западных регионов СССР. На долгие три года они стали одним из главных очагов народной борьбы, своего рода партизанской республикой. Автор объективно рассказывает о трагедии мирного населения, оказавшегося между молотом партизан и наковальней нацистов, описывает реалии диверсионной войны, ведет драматическую хронику противостояния наших лесных солдат и вражеских карателей.

Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всеми делами в районе — управой, старостами, полицией — заправляли жандармерия и военно-хозяйственная комендатура. Уже в первые дни оккупации представители хозяйственных комендатур изъяли у населения большое количество одежды, обуви, мебели, посуды и других необходимых в повседневной жизни вещей. Их главной задачей было добиться поставок всего того, что требуют рейх и вермахт. Второе, что их беспокоило, — это установление германского порядка и немецкой дисциплины. Лучшим же средством для этого являлась сила, подкрепленная оружием. Жандармерия работала так, чтобы каждый житель района испытывал страх не только перед немецким солдатом, что считалось само собой разумеющимся, но и перед каждым старостой и полицейским. Только тогда, считали немцы, у русского мужика пропадет желание оказывать сопротивление.

Под страхом репрессий население обязано было работать. Было создано управление труда, которое выявляло и мобилизовывало рабочую силу. Этими управлениями в городе Себеж и поселке Идрица были открыты биржи труда, задачи которых состояли не только в устройстве населения на работу, но и в выявлении лиц, годных для отправки на принудительные работы в Германию. В употребление были введены «рабочие паспорта». Их обязаны были получить на бирже труда все жители в возрасте от 14 до 65 лет. Эти паспорта давали право на проживание в Себеже и Идрице. Отправке в Германию, прежде всего, подлежали люди, не имевшие работы.

Созданная оккупантами администрация начала свою деятельность с издания различного рода распоряжений: «закрыть школы и сдать учебники», «уничтожить все книги по русской истории, изданные начиная с 1917 года», «сжечь портреты коммунистических и большевистских деятелей», «изъять имущество, вещи, мебель и сельхозпродукты у населения, захваченные им при отступлении Красной армии»; «запретить самовольный порез скота». Виновные штрафовались на суммы от 100 до 1000 рублей. На оккупированной территории оставались в ходу советские деньги. Однако были введены и оккупационные марки. Одна марка по установленному оккупантами курсу приравнивалась к десяти советским рублям.

Одним из первых было опубликовано требование: «Всем гражданам рабочим и служащим деревень на основании приказа Верховного командования германской армии немедленно переизбрать уполномоченных общих дворов от каждой деревни, каковым срочно явиться в Себеж для получения инструктажа. За неподчинение приказам в трехдневный срок половина деревни будет сожжена и половина граждан расстреляна». Это были повторные выборы уполномоченных, то есть старост деревень. Повтор мероприятия объяснялся тем, что во время проведения первых выборов на должность старост деревенскими сходами были избраны уважаемые населением люди, как правило довоенные советские активисты.

В городе Себеж и поселке Идрица для удобства управления на каждой улице был назначен староста, которого, как и в дореволюционные времена, стали называть «квартальным». Обязанности у них были жандармские: следить за строгим соблюдением приказов немецких властей, доносить на подозрительных лиц, выявлять коммунистов, комсомольцев и советских активистов. Ну и разумеется, оказывать помощь оккупантам в ограблении местных жителей, так как вступила в силу их новая налоговая политика. Население обязано было платить налоги на собак, кошек, количество печных труб в доме и т. п. Например, объявление под заголовком «Берегитесь пожаров» гласило: «Раньше в деревнях исправляли и очищали дымоходы от сажи обычно сами домовладельцы. Теперь же, по распоряжению Германского командования, эту работу будут производить специалисты-трубочисты, которых должно содержать волостное правление. На содержание этих трубочистов каждый домохозяин должен внести в кассу волостного правления по 4 рубля с дымохода в квартал или 16 рублей в год. При нормальной топке дымоходы подлежат очистке не реже одного раза в квартал. О выполнении работы выдается установленная квитанция». И все это происходило в то же время, когда десятки деревень сжигались карательными отрядами вместе с населением.

Запреты и указания издавались одно за другим. «Согласно распоряжению Германского командования население от 16 до 65 лет (мужчины) и от 16 до 60 лет (женщины) обложены поголовным налогом по 100 рублей». «Сдача населением молока проходит крайне неудовлетворительно. В июне в среднем от каждой коровы сдано 10 литров вместо 60… Кто не выполнит приказа по госпоставкам, будет отправлен в лагерь». «Все жители, которые имеют кур, обязаны в неделю сдать с каждой куры по 2 яйца хозяйственной комендатуре. За неисполнение налагаются денежные штрафы или же будут отбираться куры. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования. В связи с этим напоминается крестьянам о ранее опубликованных объявлениях о госпоставках».

В «Памятке для ведения хозяйства в оккупированных восточных областях» указывалось: «Завоеванные восточные области являются хозяйственной территорией. Земля, весь живой и мертвый инвентарь… являются собственностью германского государства».

Хозкомендатура наладила в поселке Идрица работу льнозавода, куда приказала доставлять лен, выращенный в колхозах в 1941 году, занялась восстановлением работы колхозов и совхозов. Кроме этого, себежская и идрицкая хозкомендатуры через своих чиновников в волостных управлениях стали изымать молочную продукцию у населения и организовали работу нескольких маслосырзаводов. Под надзором полицейских была организована уборка урожая на колхозных полях и засев озимых под урожай будущего года. В качестве платы выделялась часть зерна и овощей, например каждое 20-е выкопанное ведро картофеля.

Прекрасная природа и озера Себежского района манили сюда немецких генералов и крупных чиновников на рыбалку и охоту. Себежская комендатура обеспечивала им этот отдых. Чтобы гарантировать начальству спокойное времяпрепровождение на лоне природы, каждый раз перед его приездом солдаты и полицейские прочесывали леса и кустарники, устраивали дневные и ночные облавы и обыски в деревнях, хватая всех, кто вызывал подозрение. Людей, пойманных в лесу, расстреливали на месте.

Немцами было предоставлено преимущество бывшим собственникам, которые возвращались в свои дома и занимали посты в администрации. «Слуги нового порядка» надеялись присвоить себе часть земли, предприятия, магазины, мельницы и т. п. Они стали не только помогать захватчикам проводить грабежи, но и сами тащили все, что только попадало им под руку.

Немцы как щедрый дар преподнесли населению разрешение открыть кустарные мастерские. Они всячески поощряли частнособственническую инициативу. Довольно быстро возникли различные артели и мастерские: сапожные, портняжные, бондарные, слесарные, жестяные, кузницы. Многие из жителей города Себеж и поселка Идрица рассуждали, что лучше что-то мастерить и таким путем добывать средства на пропитание, чем работать в учреждениях оккупантов. Но некоторые сразу же ухватились за возможность нажиться на чужой беде, открывая магазины и продавая в них товары по баснословным ценам. Была организована сеть маленьких торговых точек с мелким галантерейным товаром: иголками, булавками, расческами, брошками. Причем они были еще советского производства. Из Германии ничего не завозилось. В деревнях начали промышлять самогоноварением, чтобы при случае откупиться им от полицейских или немецких солдат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мунгит Балий - Партизанская война [СИ]](/books/1081407/mungit-balij-partizanskaya-vojna-si.webp)