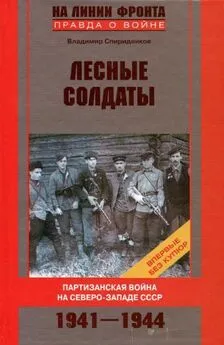

Владимир Спириденков - Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944

- Название:Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3009-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Спириденков - Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944 краткое содержание

Книга военного историка Владимира Спириденкова впервые достоверно восстанавливает события времен гитлеровской оккупации северо-западных регионов СССР. На долгие три года они стали одним из главных очагов народной борьбы, своего рода партизанской республикой. Автор объективно рассказывает о трагедии мирного населения, оказавшегося между молотом партизан и наковальней нацистов, описывает реалии диверсионной войны, ведет драматическую хронику противостояния наших лесных солдат и вражеских карателей.

Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. 1941-1944 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. До прихода немцев работал радиоузел в городе и десятки радиоточек на селе, было 13 библиотек с богатым книжным фондом, кинотеатр, несколько кинопередвижек, 32 клуба, 20 изб-читален, краеведческий музей, Дом учителя и Дом пионеров. Все эти культурные учреждения обслуживали трудящихся района, в них они проводили свой досуг, пополняли свои знания. Ничего этого сейчас не стало. Все эти учреждения закрыты, разрушены, а частью уничтожены. Сожжены кинотеатр, 17 клубов, 6 библиотек, 10 изб-читален, уничтожены экспонаты музея.

4. Настоящую культуру народа гитлеровцы пытаются заменить своей лживой пропагандой, различными листовками, плакатами, брошюрами, от которых население отворачивается с отвращением.

5. До прихода немцев в районе работало 7 больниц и 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 родильных дома и 5 постоянных детских яслей и площадок. Из всех этих учреждений народного здравоохранения в настоящее время работает только одна больница и амбулатория в городе, которые обслуживают главным образом немцев и их приспешников. О том, как пользуется медицинской помощью население, можно судить по следующим фактам. Плата за прием врачом официально установлена 10 рублей, плата за коечное лечение 20 рублей в сутки. Больные содержатся только на своих харчах (продуктах из дома), плата за медикаменты установлена непомерно высокая (за порошок 1 рубль, за микстуру несложную 8 рублей, за сложную 12 рублей, растирания и примочки 12 рублей). Плата за комиссию — 15 рублей, квартирная помощь — 30 рублей. Но 90 % населения района и этим не может пользоваться, и не только ввиду дороговизны лечения, но и потому, что поездка в город человека, проживающего на расстоянии 5–7 километров от города, прямо связана с риском быть арестованным «за связь с партизанами». Что касается медицинской сети на селе, то ее постигла та же участь, что и культурные учреждения: 2 больницы и 12 фельдшерско-акушерских пунктов и роддомов сожжены, а остальные разрушены и разграблены. Оставшиеся в районе медицинские работники почти все находятся в партизанских отрядах, оказывая возможную помощь и населению.

6. До прихода немецких захватчиков район располагал богатой сетью учреждений общественного питания и торговли. В районе был богатый ресторан, 4 столовых, 21 магазин и свыше 30 лавок. Готовился к пуску пивоваренный завод, работал хлебозавод, 8 маслосырзаводов. Предприятия пищекомбината выпускали различные кондитерские изделия (колбасные, булочные, воды и т. д.). Ни одно из перечисленных предприятий (за исключением маслозавода в Себеже) в настоящее время не работает. Оккупантам не до торговли. Еще осенью 1941 года на совещании волостных старшин комендант заявил: «Нам торговать некогда, развивайте частную торговлю». Нет не только магазинной торговли, но и рыночной. Торгуют лишь немецкие солдаты и офицеры: зажигалками и некоторыми эрзацами — мылом, махоркой и проч.

7. Себежский район был районом сельскохозяйственным, но до войны в нем развивались и успешно работали и предприятия кустарной промышленности: 2 кирпичных и 2 известковых завода, 2 лесопилки, гвоздильный завод, столярные, сапожные и портняжные мастерские, льнозавод и 9 электростанций (из которых 7 колхозных). Все эти предприятия, за исключением одной электростанции и лесопилки, в настоящее время не работают.

Фашистская пропаганда рекламирует свою грабьармию как освободительницу русского народа. На самом деле оккупанты лишили население элементарных человеческих прав: без специального разрешения никто не может отлучаться дальше околицы своей деревни, не может пойти в лес за грибами и ягодами. Население перешло к дедовской лучине, оно обязано нести трудовую повинность в Германии, на оборонных работах и т. д. и т. п. Оккупанты ввели непосильные денежные и натуральные налоги: крестьянин должен платить подворный, поземельный и поголовный налог, налог на «дым» и на собак, должен сдать 24–28 пудов зерновых и 180–220 пудов картофеля с гектара, 800 граммов шерсти с овцы, 350–500 литров молока с коровы и т. д.

И «свободный пахарь на собственной земле» убедился, что его частная собственность стала крепостнической, рабской формой эксплуатации русского крестьянства. Именно сознание этого факта явилось одной из важных причин того, что партизанское движение в районе превратилось из индивидуально-группового в массовое движение, что сейчас в районе почти нет таких семей, которые не были бы кровно связаны с партизанами. Массовая партизанская борьба создала невыносимые условия для оккупантов и их приспешников. Об этом свидетельствует то, что от партизанских пуль нашли свой бесславный конец сотни фашистских захватчиков и десятки предателей, что население не платит никаких налогов и поставок оккупантам, что на партизанских минах подрываются поезда и автомашины, что немцы боятся отходить далеко от своих гарнизонов и т. д. Население района много перенесло страданий за два года фашистской оккупации, но оно с надеждой смотрит в будущее, с нетерпением ждет прихода Красной армии. Таковы в кратких словах и по неполным данным итоги двухлетнего хозяйничанья гитлеровских захватчиков в Себежском районе, таково политическое настроение населения.

Комиссар Себежской партизанской бригады № 5

А. С. КулешК сожалению, не удалось найти сведений об ущербе, нанесенном на этот период по Идрицкому району, который пострадал больше Себежского. А впереди был еще один, самый страшный год оккупации.

Немецкое руководство было уверено, что без применения репрессий масштабы партизанской войны стали бы поистине безграничными и привели войска к еще большим потерям.

Наверное, они осознавали, что убийство населения является противоестественным, но исходили из того, что и немецкие солдаты, убитые партизанами, по их мнению, противозаконным и коварным способом, а не в открытом бою, были в равной степени невинными жертвами. Оккупанты считали, что другого выхода из конфликта между человечностью и военной необходимостью нет, кроме как репрессии, превращавшие Идрицкий и Себежский районы в безлюдную выжженную зону.

Проводить карательные акции немцы стремились зимой, так как это облегчало поиск партизан по следам на снегу и, с другой стороны, значительно снижало для партизан возможность маскировать свои действия на местности в связи с отсутствием листвы и травяного покрова. Рейды позволяли на какой-то срок посеять ужас среди населения и выдавить партизан из мест их постоянной дислокации в другие районы, однако после их завершения партизанские действия в Идрицком и Себежском районах разгорались с еще большей ожесточенностью. Во время карательных экспедиций партизаны несли наибольшие потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Для их проведения немецкое командование привлекало до двух дивизий единовременно. Густые цепи солдат прочесывали леса районов, уничтожая на пути все живое. Это была охота людей на людей. Роль дичи выполняли уходившие из загона партизаны, члены их семей и мирные жители. Немецкие самолеты засеивали леса в местах блокирования партизан листовками:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мунгит Балий - Партизанская война [СИ]](/books/1081407/mungit-balij-partizanskaya-vojna-si.webp)