Андрей Васильченко - Последняя надежда Гитлера

- Название:Последняя надежда Гитлера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0054-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - Последняя надежда Гитлера краткое содержание

«Где Венк?!» — этот истерический крик стал лейтмотивом агонии Третьего Рейха. В конце апреля 1945 года даже самые фанатичные нацисты не сомневались, что их режим доживает последние дни. Лишь один человек еще не потерял надежды. Звали его Адольф Гитлер, а последней надеждой фюрера был генерал Вальтер Венк, командующий 12-й армией, получивший приказ — ни много ни мало — деблокировать Берлин, отбросить Красную Армию и переломить ход войны.

Гитлер не знал — или, вернее, не желал знать, — что за громкими словами «армия Венка», «корпуса», «дивизии», «бригады истребителей танков» скрывались жалкие остатки разгромленных ранее немецких частей, куда призывали даже подростков из Гитлерюгенда, большинство новобранцев не имело боевой подготовки, не хватало вооружения и боеприпасов, многие подразделения получили прозвище Bauchabteilungen («желудочные батальоны»), поскольку в них собрали доходяг, страдающих желудочными болезнями, а главное, никто уже не верил в победу. Контрудар 12-й армии на Берлин был заранее обречен на провал, последняя надежда Гитлера оказалась пустым миражом, а его отчаянный предсмертный призыв: «Где Венк?!» — так и не был услышан…

Последняя надежда Гитлера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В итоге к концу дня на участке фронта Ютербог — Тройенбрицен наступление предприняли три танковых клина. Мобилизовав все имеющиеся силы, егеря и немецкая мотопехота перешли в оборону. Они понимали, что транспортировка беженцев и раненых из санатория должна была продолжаться как минимум пару дней. В этих двух днях для прорыва кольца окружения нуждалась и 9-я армия. Но два дня в этих боях были очень длинным сроком.

На правом фланге натиск советских войск сдерживали дивизии «Теодор Кёрнер» и «Шарнхорст». В то же самое время на левом фланге бои вели дивизии «Ульрих фон Хуттен» и «Фердинанд фон Шилль». Их позиции были несколько выдвинуты вперед. Это позволяло прикрыть от осторожно продвигающихся из Потсдама вперед частей Красной Армии и Лэнинерский бор, и транспортную развязку на автостраде — «Лейпцигский треугольник». Тем не менее советская пехота, имевшая немалый опыт ведения боев в лесах, постепенно просачивалась в Лэнинерский бор. Немецкие штурмовые орудия были вынуждены медленно, но неуклонно отходить.

Приблизительно именно в это самое время Бранденбург, расположенный к западу от Берлина, с юга и с востока был взят в советские «клещи». Теперь оказался неприкрытым весь северный фланг 12-й армии. Дивизия «Фердинанд фон Шилль», поддерживаемая боевой группой «Потсдам», при любых обстоятельствах должна была удерживать северный фланг, чтобы советские войска не могли окружить 12-ю армию, обойдя ее с севера и с запада.

В ближайших перелесках отдельные группы немецких штурмовых орудий пытались атаковать части Красной Армии. Поддерживаемые немецкой пехотой, они применяли тактику внезапных налетов. Неожиданно выезжали из чащи, открывали ураганный огонь по красноармейцам, а после того, как те отступали, вновь скрывались в лесу. Отдельные советские танковые подразделения, которые смогли прорваться на территорию леса, обычно расстреливались из засады укрывшимися штурмовыми орудиями. При этом прицельность огня была достаточно высокой. Обычно огонь немцы открывали, когда советские машины приближались на расстояние в сто метров. В данных условиях каждый выстрел из засады был прямым попаданием. Некоторое время спустя почти все лесные дороги и просеки были забиты горящими советскими танками. В итоге советским войскам приходилось искать новые пути для наступления. Но при этом нельзя было забывать о том, что на очень вытянутой линии боевых действий 12-я армия весьма быстро исчерпала свои силы. К 29 апреля командование 12-й армии считало, что перед ним стояло только два основных задания.

Во-первых, вырвать из «котла» 9-ю армию, с которой штаб XX армейского корпуса поддерживал постоянную радиосвязь. Сам штаб 9-й армии должен был планировать прорыв отнюдь не на участке Ютербог — Тройенбрицен, где Красная Армия имела мощную группировку, а южнее Беелица, где советские позиции не были устойчивыми. Для командования 12-й армии было предельно ясно, что для выполнения данного задания надо было несколько суток удерживать захваченные позиции, что означало ведение боев до последнего патрона. Впрочем, немцы не были лишены некоторой военной жертвенности. Позже многие из них указывали на выполнение своего товарищеского долга. Во-вторых, упорядоченный отход через Эльбу. Если было возможно, то продолжение боевых действий на севере Германии, в районе Хавельберга.

Устным порядком штабы всех немецких подразделений информировались о том, что командование 12-й армии было намерено вести бои против Красной Армии, так сказать, «до последнего патрона», после чего планировало начать переговоры с американцами. Предполагалось, что 12-я армия должна была капитулировать на почетных условиях, то есть сдаваться в плен должны были целые воинские части с оружием в руках. Выполнение второй задачи осложнялось тем, что 29 апреля 1945 года американцы с плацдарма в Барби предприняли стремительное наступление на Виттенберг. Оно продолжалось до 2 мая включительно и рисковало закончиться полным окружением XXXXVIII танкового корпуса. К счастью для немцев, американское наступление не успело развиться в полную силу. Немцам удалось удержать южный фланг, что позже стало предпосылкой для упорядоченного отхода 12-й армии.

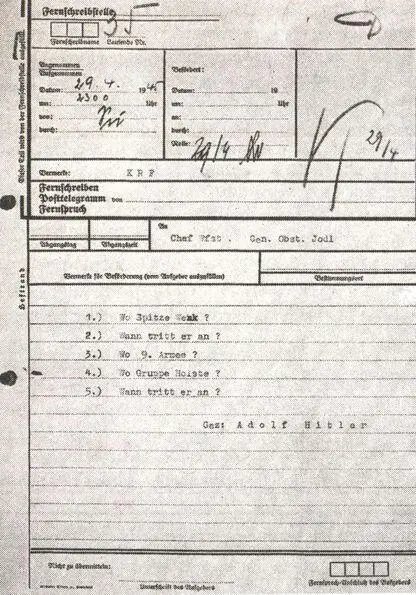

Последняя радиограмма Гитлера, которая была направлена Йодлю

Бои 12-й армии с частями Красной Армии продолжились и 29 апреля 1945 года. Теперь армия Венка, окруженная с трех сторон, должна была перейти в оборону. В боях принимали участие все дивизии без исключения — резервов у армии не было. Во второй половине 29 апреля Венк отдал приказ направить в Фюрстенберг Верховному командованию Вермахта радиограмму следующего содержания: «Армия, и в частности XX армейский корпус, перед которым была поставлена задача восстановить связь с гарнизоном Потсдама и которая была выполнена, стиснута по всей линии фронта, в связи с чем наступление на Берлин более не является возможным, тем более в условиях, когда не приходится рассчитывать на поддержку утратившей свою боевую мощь 9-й армии». Эта радиограмма никогда не передавалась Верховным командованием Вермахта в Берлин. Само же командование во второй половине дня 29 апреля отбыло из лагеря близ Фюрстенберга в северном направлении. Вечером того же дня немецкий генералитет достиг имения Доббин, где и расположился. Именно туда около 23 часов пришла последняя радиограмма Гитлера. Ее текст гласил:

«Начальнику Штаба оперативного руководства Вермахтом, генерал-полковнику Йодлю.

1. Где передовые части Венка?

2. Когда они выступят?

3. Где 9-я армия?

4. Где группа Хольсте?

5. Когда она выступит?

Подписано Адольф Гитлер».

Несмотря на лаконичность данных слов, они не нуждаются в комментариях. В данном случае даже не надо уметь читать между строк, чтобы понять — даже 29 апреля 1945 года Гитлер все еще надеялся на спасение. По-видимому, в бункере фюрера также надеялись на деблокирование столицы рейха силами армии Венка. Ответ на данные вопросы давать не пришлось. Когда в Верховном командовании Вермахта получили эту радиограмму, советские войска контролировали большую часть Берлина. Восемнадцать часов спустя Гитлер покончил с собой.

Глава 12

Финал войны

Эта встреча произошла 25 апреля 1945 года. Именно тогда передовые части 69-й американской дивизии встретились на Эльбе близ Торгау с передовыми отрядами 58-й советской гвардейской дивизии. Днем ранее части 47-й советской армии и 2-й танковой армии обошли с севера Берлин и повернули на запад. К полудню 25 апреля они достигли Кецина. Здесь они объединились с наступающими с юга частями 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Окружение столицы рейха было завершено.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: