Александр Широкорад - Русь и Литва

- Название:Русь и Литва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3490-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Русь и Литва краткое содержание

Как Киевская Русь разделилась на Великую, Малую и Белую? Долгие десятилетия эту тему предпочитали не обсуждать, как и многие вопросы русской истории. Например, что наряду с Московской Русью существовала и Литовская Русь, князья которой также видели себя собирателями Великой Руси. Книга рассказывает о сложном самоопределении Великого Тверского и Смоленского княжеств, вольной Новгородской республики, оказавшихся между двумя центрами силы — Москвой и Вильно. Автор рассматривает целый ряд непростых вопросов — взаимоотношения православной и католической конфессий в Восточной Европе, проблемы унии церквей, споры о землях и титулах монархов.

Русь и Литва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

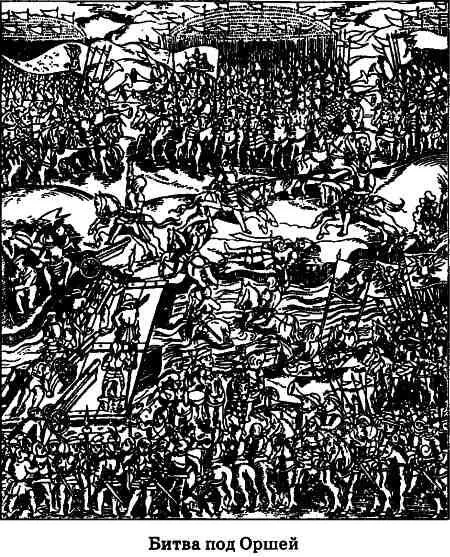

Генеральное сражение русских и польско-литовских войск произошло 8 сентября 1514 г. близ Орши у слияния реки Крапивны с Днепром. Сигизмунд остался в городе Борисове с четырьмя тысячами воинов, а навстречу русским отправил князя Константина Острожского с тридцатью тысячами.

Русские воеводы князь Михайла Голица и боярин Иван Челядин заняли позицию на левом берегу Днепра, опираясь левым флангом на болота у Крапивны. В ночь на 8 сентября Острожский переправил через Днепр вплавь кавалерию, а за ней двинул пехоту по двум наскоро наведенным мостам. Челядин допустил большую ошибку, дав противнику без боя форсировать Днепр. К 9 часам утра польско-литовское войско стояло в полном боевом порядке на левом берегу.

Челядин построил свои войска в три растянутые линии, а на флангах послал отдельные отряды в тыл противнику. Голица, отделившись от правого крыла с большим отрядом конницы, стремительно ударил на левый фланг литовской кавалерии, но она выдержала удар, а польская конница из резерва атаковала отступавшего Голицу во фланг. Подоспевшее подкрепление позволило Голице вновь двинуться на противника. Но тут неожиданно неприятельская кавалерия расступилась и открыла пехоту, которая огнем с близкой дистанции привела ряды русского войска в беспорядок. Тогда Острожский ударил всей литовской конницей и, преследуя, занесся за вторую линию русских. На помощь прискакал полк Зборовского, который вместе с гусарами Шпаковского прорвался сквозь растянутую линию русских и ударил в копья.

Между тем на правом фланге литовцев их кавалерия, имея против себя превосходящую численностью русскую кавалерию, обратила тыл. Русская конница, в беспорядке преследуя литовцев, наскочила на засаду: скрытые до того пушки встретили ее страшным огнем. В то же время обратившаяся было назад литовская конница вместе с польскими латниками из резерва стремительно ударили на русскую ошеломленную и расстроенную конницу, опрокинули ее центр и левое крыло и гнали до реки Крапивны и левого берега Днепра. Русскому левому крылу не куда было отступать, и оно было большей частью истреблено.

Челядин со свежими войсками бездействовал, а когда решился ударить в тыл прорвавшимся, то был атакован латниками Сверчевского и легкой конницей Радзивилла {170} . Русские не выдержали, подались назад и бросились к ближайшему лесу.

Битва эта продолжалась целый день и окончилась полным поражением русских. Сигизмунд, извещая магистра Ливонского ордена об Оршинской победе, писал, что москвичи из 80 тысяч человек 30 тысяч потеряли убитыми, в плен взяты восемь верховных воевод, 37 второстепенных начальников и полторы тысячи дворян. Однако из официальных литовских документов известно, что всего пленных, взятых как у Орши, так и в других местах, было 611 человек.

Следствием Оршинского поражения стала сдача без боя городов Дубровны, Мстиславля и Каючева. Правда, эти города сдавали не московские воеводы, а литовские феодалы, переметнувшиеся в свое время на сторону «московитов». Так, мстиславский владелец князь Михайла Ижеславский, узнав о приближении королевского войска, отправил Сигизмунду грамоту с обещаниями верности и извинениями, что только по необходимости служил некоторое время великому князю московскому.

В Смоленске сторонники короля устроили заговор, причем во главе его стоял православный владыка (епископ) Варсонофий. Он отправил к Сигизмунду своего племянника с письмом такого содержания: «Если пойдешь теперь к Смоленску сам или воевод пришлешь со многими людьми, то можешь без труда взять город». Король обрадовался и направил заговорщикам милостивую грамоту и богатые дары.

Однако большинство смоленских дворян и мещан тяготели к Москве. Кто-то из них донес на заговорщиков московскому наместнику Василию Шуйскому. Тот велел схватить Варсонофия и других заговорщиков, посадил под стражу и о случившемся доложил великому князю в Дорогобуж. В это время к Смоленску подошел князь Константин Острожский. Надеясь на помощь Варсонофия, король отправил с Острожским только шеститысячный отряд. Но Шуйский разуверил его, повесив всех заговорщиков, кроме Варсонофия, на городских стенах на виду у польского отряда. Причем, как гласит летопись, «который из них получил от великого князя шубу, тот был повешен в самой шубе; который получил ковш серебряный или чару, тому на шею привязали эти подарки и таким образом повесили».

Тщетно после этого Острожский посылал смолянам грамоты с увещеваниями передаться Сигизмунду, тщетно пытался взять город приступом, королевских сторонников среди смолян больше не было, а остальные горожане бились крепко. Острожский был вынужден отступить, а московские ратные люди и смоляне преследовали его отряд, отбив почти весь обоз.

Таким образом, Оршинская битва стала хорошим примером в тактическом отношении, но ничего не дала в стратегическом. Войска обеих сторон остались примерно на тех же позициях.

Следует отметить, что православные князья и бояре, как русского, так и литовского происхождения, в целом не обнаруживали большого желания воевать с Василием III. Так, киевский воевода Андрей Немирович в письме литовской Раде жаловался: «Писал я к старостам и ко всем боярам киевским, чтоб ехали со мною на службу господарскую. Но никто из них не хочет ехать. Пожалуйста, напишите им, чтоб они поспешили за мною на службу господарскую».

И Сигизмунд, и Василий с переменным успехом натравливали друг на друга Менгли Гирея. Самый крупный набег на Московское государство крымцы предприняли летом 1517 г. Двадцать тысяч татар явилось в окрестности Тулы. Воеводы князь Василий Семенович Одоевский и Иван Михайлович Воротынский успели подготовиться к обороне. Пешие рати встретили татар в засеках, а затем их стала преследовать конница. Как сказано в летописи, татар «много взяли в плен, так что из 20 ООО очень мало их возвратилось в Крым, и те пришли пеши, босы и наги».

Василий III вступил в союз с императором Максимилианом и с Альбрехтом Бранденбургским, великим магистром Тевтонского ордена. И тут, видимо, впервые возникла идея раздела Польши и Литвы между Священной Римской империей, Тевтонским орденом и Москвой. Напуганный возможностью такой комбинации, Сигизмунд обратился к императору Максимилиану с просьбой о посредничестве в переговорах с Василием III. Император согласился, и его посол Сигизмунд Герберштейн прибыл в Москву 18 апреля 1517 г.

С большим трудом Герберштейну удалось склонить Василия к переговорам, и в сентябре 1517 г. в Москву явились сигизмундовы послы маршалки Ян Щит и Богуш. Но тут король, державший почти трехлетнюю паузу после Оршинской битвы, вновь решил воевать. Сигизмунд отправил гетмана Константина Острожского с большим войском к псковскому городу Опочке. Но 6 октября сильный приступ литовцев был отбит великокняжеским наместником Василием Михайловичем Салтыковым-Морозовым с большим уроном для осаждающих. Несмотря на это, Острожский не снял осаду с крепости, а распустил отряды для нападений на другие малые псковские крепости — Воронач, Вилье {171} и Красный. Но московские войска, прибывшие на помощь к Опочке, в трех местах одержали победу над неприятелем, а воевода Иван Ляцкий наголову разбил шедший к Острожскому литовский отряд, заполучив при этом все их пушки и пищали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Давний спор славян. Россия. Польша. Литва [с иллюстрациями]](/books/1138398/aleksandr-shirokorad-davnij-spor-slavyan-rossiya-po.webp)