Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне

- Название:Индоевропейцы Евразии и славяне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9533-0486-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне краткое содержание

Сила славян, стойкость и мощь их языка, глубина культуры и срединное положение на континенте проистекают из восприятия славянством большинства крупнейших культурно-этических явлений, происходивших в Евразии в течение V тыс. до н. э. — II тыс. н. э. Славяне восприняли и поглотили не только множество переселений индоевропейских кочевников, шедших в Европу из степей Средней Азии, Южной Сибири, Урала, из низовьев Волги, Дона, Днепра. Славяне явились непосредственными преемниками великих археологических культур оседлого индоевропейского населения центра и востока Европы, в том числе на землях исторической Руси. Видимая податливость и уступчивость славян, их терпимость к иным культурам и народам есть плод тысячелетий, беспрестанной череды столкновений и побед славян над вторгавшимися в их среду завоевателями. Врождённая широта и певучесть славянской природы, её бесшабашность и подчас не знающая границ удаль — это также результат осознания славянами громадности своих земель, неисчерпаемости и неохватности богатств.

Индоевропейцы Евразии и славяне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, мы можем сделать вывод, что рост населения конца V — начала IV тыс. до н. э. в сельскохозяйственных провинциях юга Ирана (Элам, Фарс) около середины IV тыс. до н. э. привел к распространению культурных традиций на юго-восток Туркмении, где был создан Геоксюрский оазис, и к востоку от Ирана на юг Афганистана (Мундигак) и далее на восток в Белуджистан (Кветта). Несмотря на успешное ведение сельского хозяйства, скорый расцвет местных ремесленных центров, строительство многокомнатных домов и рост крупных поселений, центры Южного Афганистана и Белуджистана IV тыс. до н. э. уступали в темпах и уровне развития своим метрополиям — центрам юга Ирана и юга Туркмении.

Около середины IV тыс. до н. э. выходцы из Сиалка (центр Ирана) создали новую культурную провинцию, ядром которой явился Тепе-Гиссар, на юго-востоке Каспия, в отрогах Восточного Эльбурса. Причем связи Элама и Фарса с Геоксюром, Мундигаком и Кветтой осуществлялись в IV тыс. до н. э., минуя Сиалк (центр Ирана) и его собственную новую провинцию Тепе-Гиссар. Это указывает на то, что еще в V тыс. до н. э. юг Ирана (Элам, Фарс) и центр Ирана (Сиалк) пошли по пути обособления культурного развития, предопределенного значительными расстояниями и затрудненными формами сообщения между отдельными провинциями.

Мы видим, что цивилизация Передней Азии V тыс. до н. э. в IV тыс. до н. э. территориально значительно расширилась. Рост населения, успехи в развитии культуры и различных сторон производящей экономики обеспечили освоение новых районов на юго-востоке Туркмении, в Афганистане и Белуджистане, а также на севере Ирана. IV тыс. до н. э. явилось золотой эпохой всей переднеазиатской цивилизации древности, во многом предопределившей и обозначившей в следующих тысячелетиях будущее процветание индоевропейской культуры запада, севера и центра Евразийского континента.

Глава 6. Степи Евразии и земли Европы в V–III тыс. до н. э

Кельтеминарская культура V–IV тыс. до н. э

Успехи, достигнутые цивилизацией Передней Азии и юга Туркмении в VI–V тыс. до н. э., позволили народам, населявшим степи Средней Азии, юга Западной Сибири, низовьев Волги, Дона и Днепра, перейти к развитию производящих форм ведения хозяйства и в первую очередь скотоводства.

С V тыс. до н. э. необозримые степи Евразийского континента, раскинувшие широкий зеленый полог от Карпат до Алтая, наполнились тем осмысленным движением, перемежающимся бурным развитием отдельных культур, благодаря которому около середины IV тыс. до н. э. ив течение целого ряда последующих тысячелетий вал за валом с востока на запад Евразии шла генеральная индоевропеизация обласканной теплой Атлантикой Европы. Кроме того, на рубеже III–II тыс. до н. э. ив течение последовавших тысячи с лишним лет земли Ирана, Афганистана, Малой Азии и севера Индии пережили как минимум три крупнейших вторжения степных индоевропейских народов Евразии, вошедших в историю под именами хеттов, ведических ариев и авестийских иранцев.

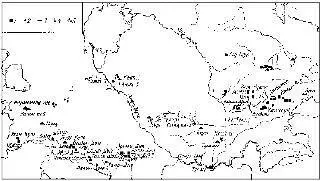

Схема расположения памятников Средней Азии эпохи энеолита и бронзы.

1 — околоземледельческие поселения;

2 — стоянки степных племен;

3 — могильники;

4 — отдельные находки эпохи бронзы;

5 — группа стоянок степных племён

Древняя цивилизация Передней Азии и юга Туркмении, переживавшая начиная с середины V тыс. до н. э. ив течение всего IV тыс. до н. э. величайший духовный, культурный и экономический расцвет, во многом обусловленный блестящим развитием металлургии, керамического, прядильного, сельскохозяйственного производств, просто не могла не распространять на территории степей Евразии продукты и передовые формы ведения хозяйства — земледелие, скотоводство, обработку металлов, гончарное дело, религиозные воззрения.

Засуха, во многом погубившая оседлую городскую цивилизацию юга Туркмении, практически полностью уничтожившая Геоксюрский оазис, в полной мере поразила земли к северу от Копетдага лишь во II–I тыс. до н. э. До того времени громадные пространства Туранс-кой долины, ныне включающие иссушенные солнцем пустыни Кара-кум и Кызылкум, являли собой покрытую сплошным ковром из цветов и сочных трав равнину, вскармливавшую бесчисленные стада крупного и мелкого рогатого скота и громадные табуны лошадей. Великая река Средней Азии — Чу-Жан-Дарья-Узбой — в V–IV тыс. до н. э. если и начала сохнуть, то масштабы бедствия пока ещё не могли казаться столь катастрофичными для обитающего на ее берегах населения, какими они оказались в дальнейшем.

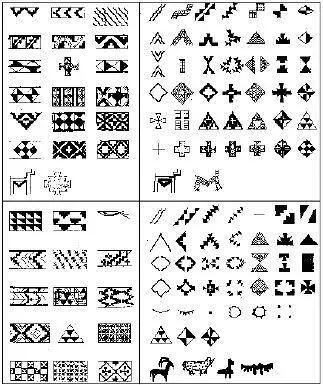

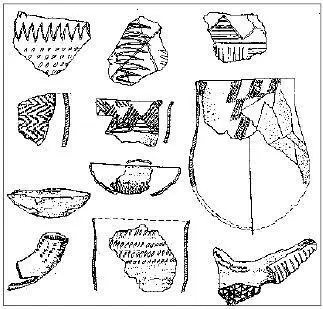

Классические индоевропейские орнаменты Евразии

Предки исторических туранцев населяли центральную долину Средней Азии и земли Восточного Прикаспия со времён таяния последнего великого ледника севера Евразии (IX тыс. до н. э.). Связи с оседлым земледельческим населением Северного Копетдага и степного населения Турана никогда не прерывались, и объясняется это единством этническим, а следовательно, в значительной степени культурным и языковым. Около середины IV тыс. до н. э. влияние металлургических и керамических центров оседлого юга в степях Евразии, и в частности в долине Турана, усиливается. Кульминацией этого процесса явилось рождение кельтеминарской культуры в среде степного индоевропейского населения Туранской долины. Мощь и великолепие Геоксюрского центра IV тыс. до н. э., возникшего во многом благодаря выходцам с юго-запада Ирана (Элам, Фарс), было настолько завораживающим и впечатляющим, что земледельцы и скотоводы Туранской долины приступили к развитию собственных центров керамического производства, орнамент и формы которого во многом повторяли мотивы юга Туркмении. Культурное влияние юга в степях Турана оказалось особенно сильным на первом этапе развития кельтеминарской культуры. На сосудах туранцев наносились классический для индоевропейцев геометрический орнамент, волнистые линии, штриховка, насечки. Кроме того, на ранних этапах кельтеминарской культуры в степях распространились сосуды, раскрашенные охрой в красный и жёлтый цвета. Впрочем, неприхотливый быт и гораздо более суровые, нежели в центрах юга, условия жизни степняков Восточного Прикаспия отразились в местной керамике упрощенностью и некоторой строгостью или даже скупостью орнамента и формы.

Керамика позднего Кельтеминара

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/1061355/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi.webp)

![Алексей Разин - Славяне и варяги (860 г.) [Исторический рассказ]](/books/1068643/aleksej-razin-slavyane-i-varyagi-860-g-istoriches.webp)