Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне

- Название:Индоевропейцы Евразии и славяне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9533-0486-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне краткое содержание

Сила славян, стойкость и мощь их языка, глубина культуры и срединное положение на континенте проистекают из восприятия славянством большинства крупнейших культурно-этических явлений, происходивших в Евразии в течение V тыс. до н. э. — II тыс. н. э. Славяне восприняли и поглотили не только множество переселений индоевропейских кочевников, шедших в Европу из степей Средней Азии, Южной Сибири, Урала, из низовьев Волги, Дона, Днепра. Славяне явились непосредственными преемниками великих археологических культур оседлого индоевропейского населения центра и востока Европы, в том числе на землях исторической Руси. Видимая податливость и уступчивость славян, их терпимость к иным культурам и народам есть плод тысячелетий, беспрестанной череды столкновений и побед славян над вторгавшимися в их среду завоевателями. Врождённая широта и певучесть славянской природы, её бесшабашность и подчас не знающая границ удаль — это также результат осознания славянами громадности своих земель, неисчерпаемости и неохватности богатств.

Индоевропейцы Евразии и славяне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А на Нижней Волге и юге Урала тем временем уже формировалось новое объединение индоевропейских кочевников, которое к середине следующего II тыс. до н. э. оттеснило уже и саму катакомбную культуру далее на запад Европы и на юг в Азию.

При такой силе и интенсивности напора на юг Восточной Европы со стороны степей Евразии, а начиная с середины III тыс. до н. э. и с Кавказа, ставшего источником экспансии народов и культур Передней Азии (и в первую очередь Ирана) в Европе, не могло не произойти широчайшего и во многом вынужденного движения индоевропейских кочевников юга России на север в безопасные от набегов более подвижных и воинственных восточных соседей долины Верхней и Средней Волги, Оки, Днепра и далее на Западную Двину и берега Балтики, вплоть до Польши, Германии, Дании и юга Скандинавии. Тем более что начиная с V тыс. до н. э. уже шёл долгий процесс приспособления жителей восточноевропейских степей к условиям лесной зоны Центральной России.

В последней четверти III тыс. до н. э. громадные стада крупного и мелкого рогатого скота и табуны лошадей, дотоле пасшиеся в южнорусских степях, были повернуты на север и широкими пойменными долинами русел Волги, Дона, Оки, Десны и Днепра поднялись в районы Верхней и Средней Волги, междуречья Оки и Волги и далее на запад в Прибалтику, в Западную и Центральную Украину, Польшу, Германию, Швейцарию, а с 2000 г. до н. э. на полуостров Ютландию (Данию) и на юг Скандинавии.

Продвигающиеся в глубь лесных районов Европы пойменными долинами стада сопровождали не только конные и пешие пастухи, но и подымавшиеся по руслам рек дубовые ладьи длиной до 10 м, вмешавшие до десяти человек.

Отношения у пришельцев-пастухов с лесными обитателями северо-востока Европы (протофинами — носителями волосовской культуры) складывались отнюдь не мирно, подчас заканчиваясь смертельными схватками.

На Верхней Волге, от устья реки Камы (район города Казани) до самого истока на Валдайской возвышенности, в последней четверти III тыс. до н. э. сложилась устойчивая общность пришедших с юга пастухов-индоевропейцев, получившая название фатьяновской и балановской культур, входящих составной частью в общую европейскую провинцию культуры шнуровой керамики рубежа III и II тыс. до н. э.

Всадники, пастухи-южане, устремившиеся под сень североевропейских лесов, были вооружены луками и стрелами с кремневыми наконечниками степного типа, хранящимися в кожаных колчанах, и знаменитыми боевыми топорами, даровавшими наряду со шнуровым орнаментом название всей культуре.

В Поволжье и Поочье пришельцы нередко занимали обжитые лесными племенами охотников поселки, пытаясь оттеснить аборигенов в глубь речных водоразделов, поросших дремучей, непроходимой для стада чащей. Это приводило к стычкам, в которых многие южане гибли от стрел теснимых местных жителей. После ухода пастухов охотники обычно вновь возвращались на привычные, издавна обжитые места у русел рек, а значит, и рыбных промыслов, составлявших важную статью их питания.

Южане-индоевропейцы привнесли в леса северо-востока Европы многие черты и навыки евразийской степной цивилизации. Начиная с V тыс. до н. э. носители днепро-донецкой культуры зародили начало керамического производства в лесной полосе Восточной Европы и в течение всего IV тыс. до н. э. стали складываться широкие общины скотоводов и земледельцев в долинах Верхней и Средней Волги, Оки, Десны, Западной Двины и выработалась целостная, уже не степная, а именно лесная индоевропейская культура востока Европы, оказавшаяся в дальнейшем способной покорить едва не весь север, а позже и запад и юг континента.

До массового вторжения южан протофинские народы востока и севера Европы не были знакомы ни с пахотным земледелием, ни с животноводством, ни с металлургией. Надо сказать, что и после ухода основной массы южан-индоевропейцев на запад Европы лесные охотники не восприняли основ производящего хозяйства и вернулись к обычным для себя формам жизни и ведения в основном потребляющего дары природы нехитрого хозяйства.

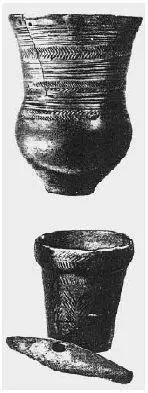

Одной из характерных черт индоевропейской культурной общности, сложившейся в лесной полосе России в последней четверти III тыс. до н. э., был шнуровой орнамент, а во многом и сама форма запечатлевшей её керамики.

Культуры шнуровой керамики: кубок культуры кубков, (с утолщённым дном) из Нидерландов; сосуд и топор культуры одиночных погребений из Дании

С V тыс. до н. э. шла эволюция форм и орнамента керамики населения лесных пространств Восточной Европы.

Главными составляющими были протофинский элемент, создавший остродонные сосуды с ямочно-гребенчатой орнаментацией по всей поверхности, и южный степной индоевропейский элемент, тяготевший наряду с круглодонными и даже остродонными формами всё же больше к классическим плоскодонным сосудам с орнаментацией лишь по верхнему тулову сосуда. В результате длительного взаимовлияния севера и степного юга Восточной Европы появилась новая форма керамики, до конца не принадлежащая ни одной из двух культурных традиций, но остающаяся прежде всего индоевропейской, сложившейся в лесной полосе России и восходящей к южнорусским степным культурам второй половины III тыс. до н. э. (ямная культура, катакомбная культура).

Нижняя часть тулова сосудов культуры шнуровой керамики вбирала скорее южную традицию плоскодонной керамики, классические образцы которой запечатлены еще в памятниках юга Туркмении V–IV тыс. до н. э. и впоследствии нашли отражение в днепро-донецкой культуре V–IV тыс. до н. э., ас середины IV тыс. до н. э. ив культуре воронковидных кубков на северо-западе Европы.

Верх сосудов шнуровой керамики заимствовал скорее северную лесную традицию, открывающую верх сосуда расширением богато орнаментированного тулова.

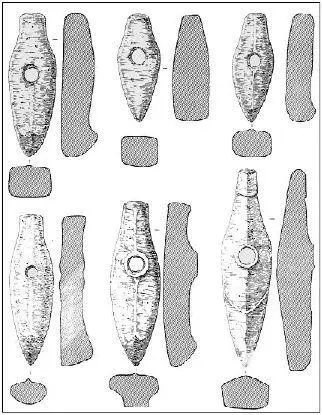

Боевые каменные топоры с фасетками (fasete (фр.) — грань), сопровождавшие вторгающихся на север всадников, во многом являлись подражанием медным топорам степного юга. В условиях северных лесов постоянно перемещающиеся пастушеские общины не имели возможности организовать местные мощные металлургические центры и восполнили отсутствие металлического наступательного вооружения изделиями из камня.

Каменные свёрленые топоры-молотки культуры шнуровой керамики Восточной Прибалтики

Тем не менее шел поступательный процесс организации всех сторон производящей экономики степного юга России и в ее лесных северных районах, включая развитие металлургии. Наиболее богатой металлом областью культуры шнуровой керамики конца III тыс. до н. э. явилось Верхнее Поволжье, непосредственно примыкавшее к степным районам Евразии и наиболее доступное для влияния юга. Ни в одном другом районе распространения осваивающих лесные пространства севера Европы индоевропейцев рубежа III–II тыс. до н. э. не осталось столь богатых медными, серебряными, янтарными украшениями и изделиями стоянок, как на Верхней и Средней Волге и ее притоках, от устья Камы до озера Селигер. Нет нигде и столь обширных и многочисленных могильников, оставленных носителями культуры шнуровой керамики в Европе, как на Верхней и Средней Волге.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/1061355/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi.webp)

![Алексей Разин - Славяне и варяги (860 г.) [Исторический рассказ]](/books/1068643/aleksej-razin-slavyane-i-varyagi-860-g-istoriches.webp)