Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне

- Название:Индоевропейцы Евразии и славяне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9533-0486-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне краткое содержание

Сила славян, стойкость и мощь их языка, глубина культуры и срединное положение на континенте проистекают из восприятия славянством большинства крупнейших культурно-этических явлений, происходивших в Евразии в течение V тыс. до н. э. — II тыс. н. э. Славяне восприняли и поглотили не только множество переселений индоевропейских кочевников, шедших в Европу из степей Средней Азии, Южной Сибири, Урала, из низовьев Волги, Дона, Днепра. Славяне явились непосредственными преемниками великих археологических культур оседлого индоевропейского населения центра и востока Европы, в том числе на землях исторической Руси. Видимая податливость и уступчивость славян, их терпимость к иным культурам и народам есть плод тысячелетий, беспрестанной череды столкновений и побед славян над вторгавшимися в их среду завоевателями. Врождённая широта и певучесть славянской природы, её бесшабашность и подчас не знающая границ удаль — это также результат осознания славянами громадности своих земель, неисчерпаемости и неохватности богатств.

Индоевропейцы Евразии и славяне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Ирландии во второй четверти II тыс. до н. э. сложился едва ли не мощнейший на всем западе Европы металлургический центр, поставлявший на континент многочисленное бронзовое вооружение, разнообразные украшения из золота, меди. Среди них — золотые шейные украшения лунулы (lunulae), близкие славянским лунницам.

Население Англии серьезно выигрывало, являясь участником обмена или торговли между Ирландией с ее изделиями из золота и меди и продукцией собственной металлургии, базирующейся на олове Корнуэлла и изделиями, идущими из Восточного Средиземноморья (Кипр, Крит, Микены), из Центральной Европы (бронза унетицкой культуры) и с берегов Балтики (янтарь).

В первой половине II тыс. до н. э. общество земледельцев и скотоводов Британского архипелага в значительной степени расслоилось по имущественному признаку. В нем появились слои, являющиеся прообразом будущего полувоенного купечества. Широко представительство ремесленников — кузнецов, гончаров, скорняков и др. Кроме того, традиционно широкий слой жрецов — хранителей сокровенных знаний, передающихся устно из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Комплекс Стоунхендж, являющийся одновременно и обсерваторией, и храмом, и солнечными часами, и множество менее знаменитых и во многом не сохранившихся хенджей, из-за того что часто вместо камня по периметру круга устанавливались деревянные столбы, державшие свод кровли, говорят о том, что знания законов звездного неба и умение по небесным светилам вести не только счет дням и неделям, но, возможно, и предсказывать солнечные и лунные затмения, являлись достоянием широкого круга индоевропейского населения континента.

На территории Восточной Франции в первой половине II тыс. до н. э. распространилась культура, родственная центральноевропейской унетицкой и её рейнской периферии, причем этнической основой её во Франции также служили индоевропейцы, привнесённые в Европу вторжением рубежа III–II тыс. до н. э.

Около 1600 г. до н. э. полукочевое население Верхнего Дуная и Рейна достигло долины реки Роны, где и оставило курганные погребения, скрывающие каменные гробницы.

В первой половине II тыс. до н. э. в Западном Средиземноморье сложился ряд взаимовлияющих индоевропейских культур.

На север Апеннинского полуострова долинами рек Драва и Сава, правых притоков Среднего Дуная, из Центральной Европы проникли кочевники-индоевропейцы, установившие в дальнейшем прочную связь с металлургическими центрами унетицкой культуры.

В долине реки По к концу первой половины II тыс. до н. э. сложилась оседлая общность индоевропейцев, создавшая культуру террамар, по названию искусственных холмов с многометровым культурным слоем (террамары являются прямыми аналогами теплей и тепе Передней Азии и юга Туркмении). Поселения по периметру обносились валом и рвом, наполненным водой, с единственными въездными воротами.

Население занималось пахотным земледелием, виноградарством и скотоводством. Широко была распространена охота. К югу от долины реки По в первой половине II тыс. до н. э. не было перехода к оседлому земледелию и преобладало пастушество, причем в качестве убежищ для скота и людей часто использовались пещеры, расположенные в горах Апеннинского полуострова.

На Сицилии и на Липарских островах в первой половине II тыс. до н. э. население жило в укрепленных поселках, расположенных на холмах, и вело достаточно активный обмен и торговлю с центрами Эллады и Египта. На острова поступали изделия из золота, слоновой кости, керамика, янтарь. Заметим, что одной из важнейших составляющих населения Сицилии и Сардинии являлись носители культуры колоколовидных кубков, проникшие на острова в первой четверти II тыс. до н. э.

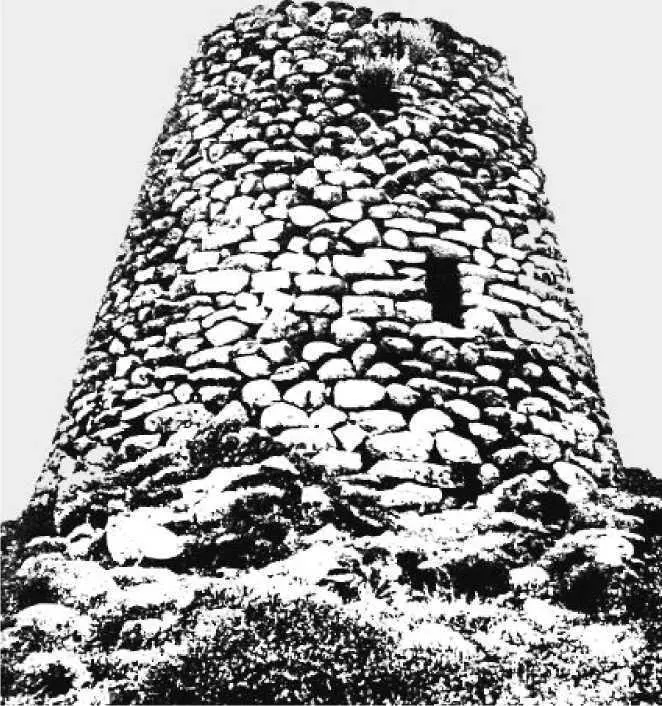

Сардинская нурага

На Пиренейском полуострове вторжение носителей культуры колоколовидных кубков на рубеже III–II тыс. до н. э. отозвалось сменой культуры Лос-Мильярес на культуру Эль-Аргар, расцвет которой пришелся на 1700–1000 гг. до н. э. Население окружало расположенные на возвышенностях поселки каменными стенами, вело каменное домостроение, развивало собственную металлургию и поддерживало тесные связи с Восточным Средиземноморьем, при этом испытывая сильное культурное влияние его центров.

Очаги производящей экономики Португалии II тыс. до н. э., и в первую очередь металлургии, обособились в своеобразную культурную провинцию Пиренейского полуострова.

На север Европы бронза проникла лишь около 1600 г. до н. э. из Центральной Европы (унетицкая культура) через земли Померании и Бранденбурга и далее в устье реки Одер, на север Германии, в Данию и на юг Скандинавии. Отозвалось влияние центральноевропейских металлургических центров на севере рождением множества мастерских металлургов и ювелиров, производивших неповторимую по прелести и своеобразию продукцию — с изумительно тонким орнаментом, главным мотивом которого была спираль.

Этнический состав населения юга Скандинавии, Дании и севера Германии и Польши в первой половине II тыс. до н. э. складывался из наследников культуры шнуровой керамики и более древних культур — шаровидных амфор и воронковидных кубков, впрочем, население двух последних культур было в значительной степени вытеснено или ассимилировано носителями первой культуры рубежа III–II тыс. до н. э.

Однако перейдём к рассмотрению этнической и культурной картины, складывавшейся в Карпатской котловине и на Балканском полуострове в первой половине II тыс. до н. э.

Напомним, что в VII–IV тыс. до н. э. на данной территории развивалась общность средиземноморцев, ведших оседлый образ жизни и занимавшихся земледелием и скотоводством.

Наиболее яркими проявлениями доиндоевропейской цивилизации центра и юго-востока Европы явились культуры линейно-ленточной керамики, кораново и конечно же культура Триполья. Средиземноморские культуры ярко контрастируют с культурами индоевропейцев.

Начавшееся с середины V тыс. до н. э. усиление степной индоевропейской общности междуречья Днепра и Волги, представлявшей собой бурлящую энергией стремительную лаву хорошо вооруженных всадников (культура среднего стога V–IV тыс. до н. э.), во многом опиравшихся на достижения экономики древних центров юга Туркмении и Передней Азии, положило начало вытеснению средиземноморского населения Европы. Так началась долгая титаническая борьба двух евразийских рас за обладание западом континента. Окончательная точка в борьбе была поставлена лишь в первой четверти II тыс. до н. э., и ознаменована она окончательным разгромом степняками мощной культуры Триполья, обладавшей высокоразвитой производящей экономикой, густым населением и сложившейся религиозно-культурной системой взглядов и отношений. Индоевропейское полукочевое население Нижнего Поднепровья, Подонья и Поволжья первой половины II тыс. до н. э., объединенное под общим названием носителей катакомбной археологической культуры в XVII в. до н. э., полностью заняло территорию правобережного Поднепровья и вышло к низовьям Дуная. К северу от него, в лесостепной и лесной полосе Волыни и далее на всем западе России, в первой половине II тыс. до н. э. продолжали жить носители культуры шнуровой керамики, оказавшиеся в дальнейшем важнейшим компонентом в сложении балтской общности северо-востока Европы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/1061355/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi.webp)

![Алексей Разин - Славяне и варяги (860 г.) [Исторический рассказ]](/books/1068643/aleksej-razin-slavyane-i-varyagi-860-g-istoriches.webp)