Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне

- Название:Индоевропейцы Евразии и славяне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9533-0486-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Гудзь-Марков - Индоевропейцы Евразии и славяне краткое содержание

Сила славян, стойкость и мощь их языка, глубина культуры и срединное положение на континенте проистекают из восприятия славянством большинства крупнейших культурно-этических явлений, происходивших в Евразии в течение V тыс. до н. э. — II тыс. н. э. Славяне восприняли и поглотили не только множество переселений индоевропейских кочевников, шедших в Европу из степей Средней Азии, Южной Сибири, Урала, из низовьев Волги, Дона, Днепра. Славяне явились непосредственными преемниками великих археологических культур оседлого индоевропейского населения центра и востока Европы, в том числе на землях исторической Руси. Видимая податливость и уступчивость славян, их терпимость к иным культурам и народам есть плод тысячелетий, беспрестанной череды столкновений и побед славян над вторгавшимися в их среду завоевателями. Врождённая широта и певучесть славянской природы, её бесшабашность и подчас не знающая границ удаль — это также результат осознания славянами громадности своих земель, неисчерпаемости и неохватности богатств.

Индоевропейцы Евразии и славяне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

… … …

15. Так на восток и запад;

В две стороны на север,

В две стороны на юг

И на Каршвар прекрасный,

Обильный населеньем

Оседлым — Хванирата —

Взирает Митра сильный

… … …

22. Мы почитаем Митру…

Он от беды уводит,

От гибели спасает,

Когда ему не лгут…

… … …

72. Растерзывает разом

Он волосы и кости

И кровь и мозг мешает

С землею у лжецов.

… … …

125. И колесницу эту

Везут четыре белых,

Взращенных духом, вечных

И быстрых скакуна,

И спереди копыта

Их золотом одеты,

А сзади серебром.

И впряжены все четверо

В одно ярмо с завязками

При палочках, а дышло

Прикреплено крючком.

… … …

133. Вот, поразив всех дэвов

И всех убив лжецов,

Неверных договору,

Перелетает Митра,

Чьи пастбища просторны,

Через восток и запад,

Две стороны на севере,

Две стороны на юге,

Через Каршвар прекрасный

И светлый — Хванирата.

А теперь вернёмся к данным археологии. Путь авестийских ариев из Айриана-Ваэджо в Иран археологически отмечен продукцией степной археологической культуры валиковой керамики XIII–XII вв. до н. э. (мы помним о том, что на юге Урала и в степях юга Западной Сибири и Средней Азии ей соответствует последний, четвертый, этап андроновской культуры, названный саргаринским и относящийся к XII–IX вв. до н. э.) и более позднего времени — XI–VIII вв. до н. э. как раз в провинциях, последовательно пройденных эпическим походом протоиранцев: Согдиана, Маргиана, Бактрия, Нисайя, Ария (район города Герат) и, наконец, север и северо-запад Ирана.

Крайняя западная область культуры валиковой керамики входила в сферу распространения и влияния исторических фракийцев. Юг России, от низовьев Днестра до бассейна реки Урал в XIII–VIII вв. до н. э. был населен входившими в область распространения культуры валиковой керамики историческими киммерийцами, наследниками срубной культуры середины II тыс. до н. э. Носители срубной культуры в несколько раз превосходили по численности все синхронные им культуры древности. Юг Урала после XII в. до н. э., то есть после исхода авестийских арийцев, стал центром сложения будущих исторических ираноязычных скифов и сарматов.

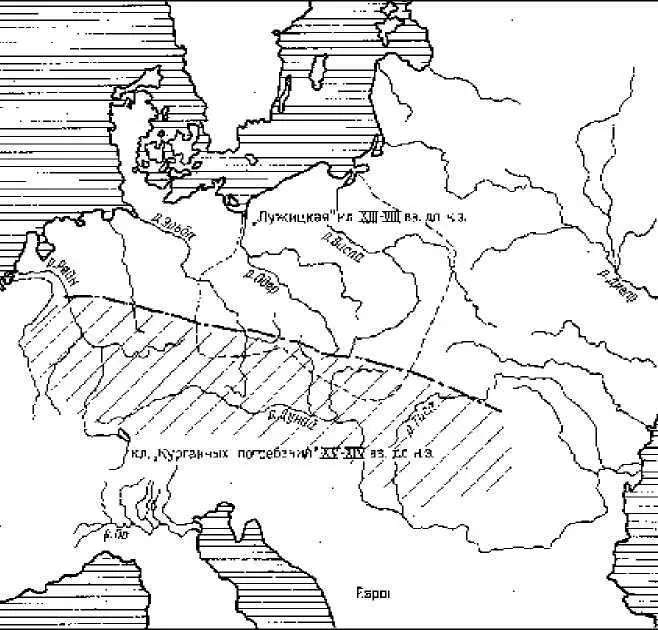

Эпоха культур полей погребений Европы XIII–VIII вв. до н. э

К началу XIII в. до н. э. культура курганных погребений пережила эпоху подъема и вступила в период достаточно прочной оседлости, сменившей эпоху кочевого скотоводства с элементами земледелия на широкое пахотное земледелие с развитым стадом крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Свиноводство, как известно, один из верных признаков перехода к оседлому ведению хозяйства.

Вместе с переходом к оседлой жизни и ведению производящего хозяйства в XIII в. до н. э. в Европе, и в первую очередь в её центральной части, произошёл переход от традиционного для кочевников курганного захоронения к обряду захоронения, свойственному достаточно оседлому населению на полях погребений или погребальных урн.

Европа второй половины II тыс. до н. э.

Причём если в XV–XIV вв. до н. э. под курганами в Европе хоронили по обряду как трупоположения, так и трупосожжения, то к XIII в. до н. э. началось явное преобладание трупосожжения с захоронением праха в биконических урнах.

Культурным ядром эпохи полей погребений, как и в предыдущие времена, оставался центр Европы, а именно север Карпатской котловины, земли Чехии, Словакии и Польши, где складывается лужицкая археологическая культура полей погребений XIII–VIII вв… до н. э.

Одной из этнических основ населения культуры полей погребений явилось перешедшее к оседлости население культуры курганных погребений, в свою очередь вобравшее и поглотившее значительные массивы населения более древних индоевропейских культур Европы (культура воронковидных кубков IV–III тыс. до н. э., культура шаровидных амфор III тыс. до н. э., культура шнуровой керамики рубежа III–II тыс. до н. э.)

К XIII–XII вв. до н. э. в центре Европы, в первую очередь на территориях Польши и Восточной Германии, вовсю шел процесс вырубки лесов под пашни, строительство многочисленных поселков со значительным населением. Строились они по берегам рек и часто обносились валами и рвами, отсекавшими от напольной стороны края мысов береговых террас, либо на вершинах холмов, окруженных болотами и густыми лесами. Основой домостроения была каркасно-столбовая конструкция. Вокруг поселений на протяжении ряда веков прочной оседлости вырастали обширные поля погребений, содержавшие сотни захоронений, заключенных в биконические бронзовые или глиняные урны.

Успешное ведение сельского хозяйства обеспечивало значительный рост населения центра Европы, что, в свою очередь предопределило расширение не только самой лужицкой культуры, область распространения которой пролегала от Лейпцига на западе до Галиции на востоке и от Балтики на севере до Чехии, Моравии и Словакии на юге, но и общеевропейскую экспансию народа — носителя культуры и традиций полей погребений, именно в её центральноевропейском, то есть лужицком, варианте. И хотя всюду, где в Европе возникал обычай создания полей погребений или погребальных урн, этническая основа во многом оставалась местной, однако определяющее культурное влияние повсеместно было центральноевропейским, то есть лужицким.

Наряду с доминирующим культурным и этническим влиянием лужицкой культуры полей погребений в Европе XIII–VIII вв. до н. э. шло широчайшее распространение изделий бронзолитейной металлургии центра Европы, остававшегося, как и в первой половине II тыс. до н. э., ведущей металлургической провинцией континента. Центральноевропейские изделия из бронзы проникали в Элладу, на Апеннины, на острова Средиземноморья (Крит, Кипр, Киклады) и даже в Переднюю Азию, перевалочным торговым центром которой, как мы помним, служила хеттская крепость в Сирии Гаргамеш, охранявшая переправу через реку Евфрат.

Поля погребений обычно весьма обширны и содержат от нескольких сотен до нескольких тысяч захоронений. Сожжение совершалось на стороне, после чего пепел помещался в урну, устанавливавшуюся в грунтовую могилу. Нередко урну с прахом окружало несколько сосудов. Часто верх урны закрывался камнем.

Наряду с грунтовыми захоронениями полей погребений у населения сохранялась верность древней степной индоевропейской традиции насыпать курганы. Известен громадный курган лужицкой культуры у Седдина, высота которого достигает 11 м, диаметр 70 м. Курган скрывает круглую погребальную камеру с росписью по стенам, содержащую три бронзовые урны с останками мужчины и двух женщин и меч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/1061355/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi.webp)

![Алексей Разин - Славяне и варяги (860 г.) [Исторический рассказ]](/books/1068643/aleksej-razin-slavyane-i-varyagi-860-g-istoriches.webp)