Елена Романенко - Повседневная жизнь русского средневекового монастыря

- Название:Повседневная жизнь русского средневекового монастыря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02437-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Романенко - Повседневная жизнь русского средневекового монастыря краткое содержание

Можно ли приоткрыть завесу тайны над жизнью средневековых русских монастырей? Казалось бы, этот удивительный мир, в котором самое настоящее, потрясающее воображение чудо становилось явлением обыденной, повседневной жизни, давно ушел в небытие, став достоянием истории. Но остались списки древних житий, уцелели стены и башни разрушенных, но возрождающихся ныне обителей, сохранились подлинные вещи, принадлежавшие некогда святым отцам и насельникам многочисленных русских монастырей… В книге, предлагаемой вниманию читателей, предпринята первая в нашей исторической литературе попытка воссоздать подлинный мир средневекового русского монашества во всем его богатстве и многообразии.

Повседневная жизнь русского средневекового монастыря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Никандр Псковский (в миру Никон; † 24 сентября 1582) — отшельник, преподобный (память 24 сентября), основатель Благовещенской Никандровой пустыни близ г. Порхова.

Никодим Кожеозерский († 3 июля 1639 или 1640) — преподобный (память 3 июля), 36 лет прожил отшельником на реке Хозъюге в окрестностях Кожеозерского монастыря (ныне Онежский район Архангельской области; добраться до места монастыря можно только на вездеходе или вертолетом).

Нил Сорский (Майков; † 7 мая 1508) — преподобный, основатель Нило-Сорского в честь Сретения Господня скита (ныне местечко «Пустынь» Кирилловского района Вологодской области), духовный писатель. Нило-Сорская пустынь была упразднена в 1764 г., возобновлена как общежительный монастырь в 1850 г., закрыта в 1930 г., сейчас там размещается психоневрологический диспансер.

Павел Обнорский († 10 января 1429) — преподобный (память 10 января), в 1414 г. по благословению митрополита Фотия основал Павло-Обнорский во имя Святой Троицы монастырь (ныне Грязовецкий район Вологодской области). Монастырь был закрыт в 1924 г. В 1999 г. освящен трапезный Успенский храм обители, в котором возобновлено богослужение. Мощи святого почивают под спудом на месте разрушенного Троицкого собора. Вблизи монастыря находится камень, на котором, по преданию, молился преподобный, и колодец, который он выкопал. В храме Богоявления Господня села Раменье хранятся дупло преподобного Павла и покров с его мощей.

Пафнутий Боровский (в миру Парфений, в крещении Мартин; † 1 мая 1477) — преподобный (память 1 мая), основал в 1444 г. монастырь на берегу реки Протвы. Обитель была сожжена дважды: в 1610 г., во время Смуты, и в 1812 г. во время французского нашествия. По штатам 1764 г. монастырь отнесен к первому классу. В 1923 г. закрыт, на его территории размещалась исправительная колония. Русской Православной Церкви передан в 1991 г.

Симон Воломский (в миру Симеон; † 12 июля 1641) — преподобномученик, основатель Симоно-Воломского в честь Воздвижения Креста Господня монастыря на реке Кичменге (Устюжский район Вологодской области). В 1764 г. обитель упразднена, соборный храм обращен в приходскую церковь Воломского погоста, мощи святого находятся под спудом Воздвиженского храма.

Трифон Печенгский (в миру Митрофан; † 15 декабря 1583) — преподобный (память 15 декабря), основатель самого северного русского монастыря (ныне поселок Печенга Мурманской области). В 1590 г. после разорения шведами обитель перенесли к г. Кола. В 1764 г. монастырь был закрыт, но в 1896 г. вновь открыт. Его перенесли на прежнее место, где от руки шведов погибли 116 мучеников. В 1997 г. началось возрождение монастыря, над могилой 116 мучеников поставлена деревянная Рождественская церковь. Святыни обители ныне находятся в Музее Православия г. Куопио (Финляндия).

Словарь устаревших и церковных терминов, используемых в книге

Алтын — денежная счетная единица Московского государства; 1 алтын = 6 деньгам.

Аналой — специальный стол или подставка в храме, на котором читается Евангелие и другие священные книги. На аналое также полагаются иконы.

Антиминс — прямоугольный плат, освященный и подписанный епископом, на котором совершается Божественная литургия. Обычно антиминс имеет небольшой зашитый карман, куда вложены частицы святых мощей мучеников в память о том, что первые христиане совершали литургию на гробах мучеников.

Аршин — древнерусская мера длины, 1 аршин = 16 вершкам = 71,12 см.

Большая гривенка — мера веса; 1 большая гривенка = 96 золотникам = 32 лотам = 1 фунту = 0,409 кг.

Верста — древнерусская мера длины, равная 5000 саженям.

Вершок — 1 вершок = 44,45 мм.

Взвар — трудно точно определить значение этого слова применительно к монастырской трапезе XVI в.; известно, что взвар варили с медом и перцем; в словаре Даля находим, что в некоторых русских областях взвар представлял собой сусло, вскипяченное с медом, перцем и сухой малиной. Отчасти это напоминает монастырский взвар XVI в.

Канон — молитвословия, посвященные прославлению Бога, Пресвятой Богородицы, святых или отдельных событий Священной истории; канон состоит из отдельных частей, называемых песнями.

Кафизма — одна из 20 частей, на которые разделена Псалтирь; каждая кафизма, в свою очередь, делится на три части («Славы»), после прочтения которых поется малое славословие.

Клирос — от слова «клир» — церковный причт; место, специально устроенное в передней части храма, напротив алтарных дверей, для чтецов и певцов.

Кондак — краткая священная песнь в похвалу святому или празднику.

Сажень — 1 сажень = 4 локтям = 8 пядям. Московская система опиралась на пядь в 19 см (малая пядь), локоть в 38 см и сажень в 152 см (см.: Малето. С. 201 ).

Отпуст — заключительная молитва, которую священник произносит по окончании службы, отпуская молящихся из храма. В отпусте выражается пожелание, чтобы Господь молитвами Богородицы и святых спас и помиловал молящихся.

Проскомидия — первая часть литургии, совершаемая тайно в алтаре; во время проскомидии священник приготовляет хлеб и вино для таинства Евхаристии: молясь за ныне живущих и усопших, он вынимает частички из просфор. В конце литургии эти частички погружают в Чашу со святой Кровью Господней как ходатайство о прощении и спасении поминаемых людей.

Просфора (приношение) — особый богослужебный хлеб, приготавливаемый обязательно из «кислого» (дрожжевого) теста.

Пуд — мера веса в Московском государстве; 1 пуд = 40 большим гривенкам или 80 малым (около 16 кг).

Рубль — основная счетная единица на Руси XV в. По «московскому счету» он составлял 200 денег или 33 алтын и 2 деньги; по «новгородскому счету» он содержал 216 денег (см.: Малето. С. 202 ).

Синаксарь — в одном из своих значений — сборник исторических сказаний о праздниках Постной и Цветной Триоди, составленный константинопольским патриархом Никифором Ксанфопулосом (1397).

Четверть — хлебная мера, в 1605 г. четь муки, крупы, толокна определялась в 5 пудов = 80 кг; в 1641 г. четь ржаной муки составляла 5 1/ 4пуда.

Шестопсалмие — шесть избранных псалмов, читаемых в начале утрени.

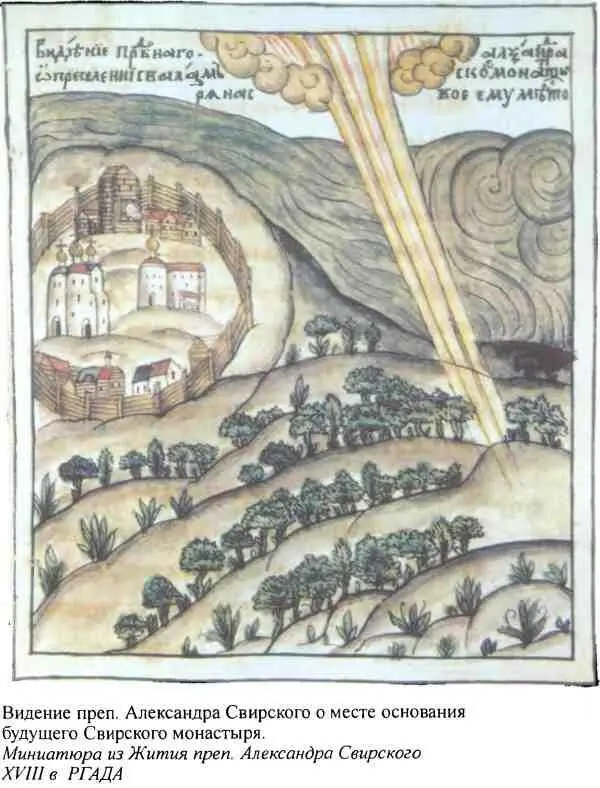

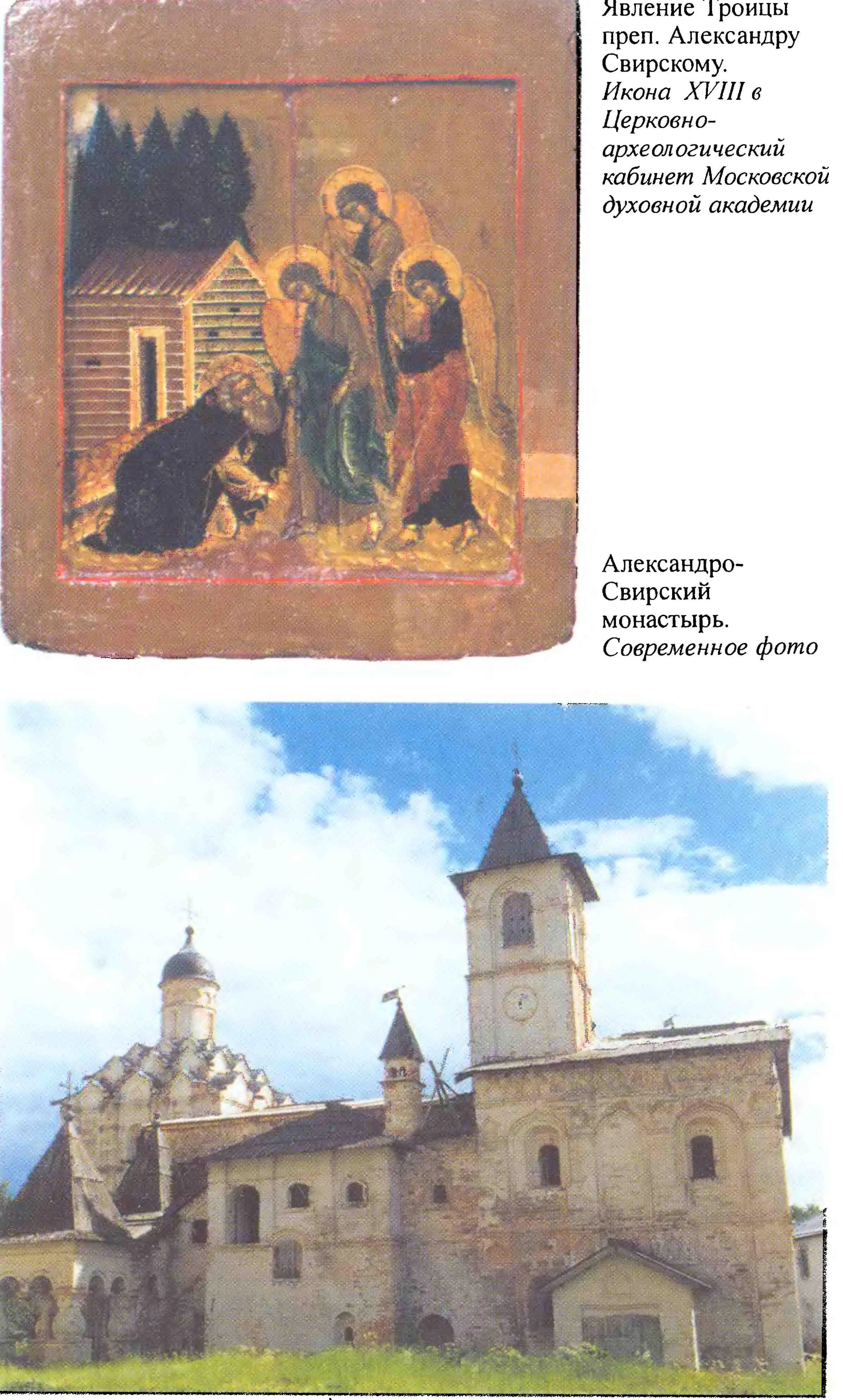

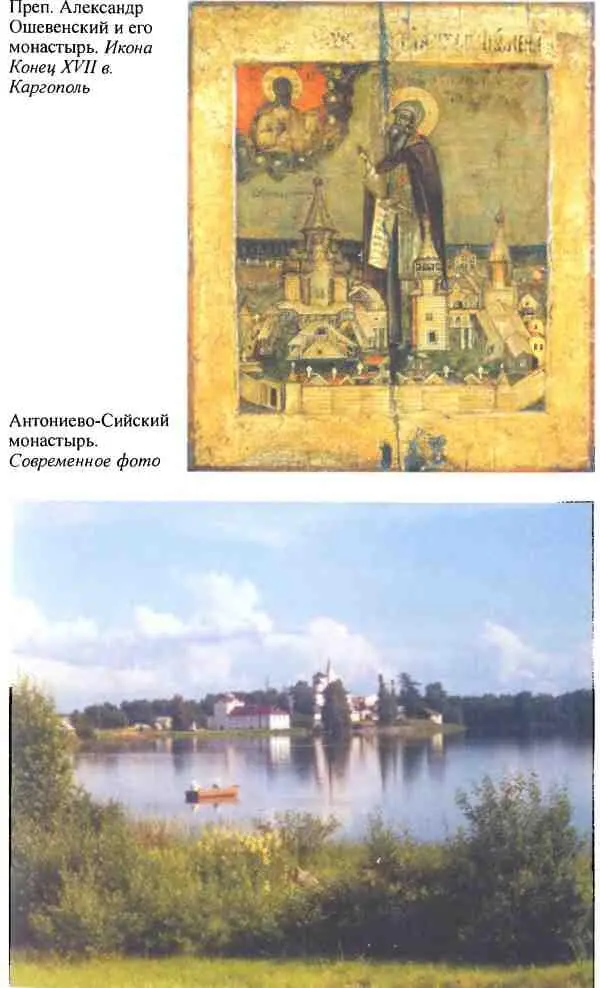

Иллюстрации

Читать дальше

Читать дальше

Интервал:

Закладка: