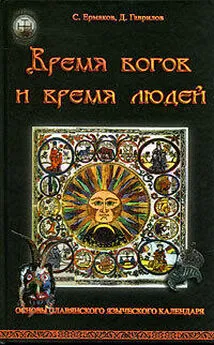

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Название:Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-088-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря краткое содержание

Опираясь на обширный исторический, этнографический и естественнонаучный материал, авторы предлагают свое видение восточнославянского языческого календаря через призму традиционного миропонимания в целом. Это дает возможность, сохраняя научный подход, по-новому осмыслить годовой круг. Особое внимание уделено пониманию значимости календарных событий для психологического и психофизического состояния современного человека, в первую очередь горожанина.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Начало светлого времени отмечалось 1 мая, в праздник Бельтан ( Beltain ), посвященный богу Лугу, соответствовавшему римскому Меркурию, и дате крупнейших собраний друидов.

1 августа праздновался день Лугнасада ( Lugnasad – “собрание в честь Луга”, или, по другой версии, “брак Луга”). По поверью кельтов, Луг в этот день выступал как божество плодородия, раздающее свои богатства. Это праздник осени и сбора урожая. В Галлии в период римского господства его заменили на Собрание галлов ( Concilium Galliarum ) в Лионе, на котором прославлялся не бог Луг, а император.

1 февраля отмечался имбольк ( imbolc – люстрация, очищение после зимы). Этот праздник закреплял полюсы календарного времени – начало зимы ( samain ) и лета ( beltain ). Впоследствии праздник имбольк был заменен днем святой Бригитты, а затем Святой Девы, в то время как праздник бога мертвых 1 ноября стал днем Всех святых» (Шервуд, 1993).

Таким образом, древнейшие системы счета в первую очередь утилитарны, обусловлены ежедневными потребностями человека. Это свойство присуще календарям всех народов Европы, как охотничьим, так и земледельческим:

«В аграрном обществе время определялось прежде всего природными ритмами. Календарь крестьянина отражал смену времен года и последовательность сельскохозяйственных сезонов. Месяцы у германцев носили названия, указывавшие на земледельческие и иные работы, которые производились в различные сроки: “месяц пара” (июнь), “месяц косьбы” (июль), “месяц посева” (сентябрь), “месяц вина” (октябрь), “месяц молотьбы” (январь), “месяц валежника” (февраль), “месяц трав” (апрель). При Карле Великом была даже предпринята попытка ввести эти названия в официальный календарь. Однако замысел оказался неудачным, так как в разных районах Германии эти названия прилагались к разным месяцам; так, “месяцем пахоты” называли где август, а где март и апрель. У скандинавов май именовали “временем сбора яиц”, а также “временем, когда овец и телят запирают в загоне”; июнь – “солнечным месяцем”, “временем перехода в летние хижины” (то есть выгона скота на луга), октябрь – “месяцем убоя скота” (это название в шведском языке сохранилось до сих пор), декабрь – “месяцем баранов” или “месяцем случки скота”. Лето называли временем “между плугом и скирдованием”» (Гуревич, 1999).

Рунические календари на старинной западноевропейской гравюре

Календарь и мифологическое сознание

Искусство счета времени и определения праздничных дней восходит ко временам древнего каменного века. Таким образом, потребность вычисления сроков и годовых изменений существовала еще на заре человеческой истории. К энеолиту (ранний бронзовый век) восходят хорошо известные мегалитические сооружения, которые, как было убедительно показано А. Томом, Дж. Хокинсом и др., служили в том числе и цели календарных расчетов. В лесной полосе Европы (в том числе и на территории современной России) начиная с раннего железного века этой же цели служили, как можно предполагать, городища-святилища, которые представляли собой достаточно сложные с точки зрения возможностей сооружения.. Прослеживается преемственность в обустройстве и характере использования таких городищ славянами (Гусаков, 2005, 2006).

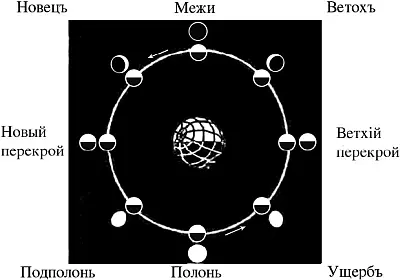

Древнеславянские названия отдельных фаз Луны (по Н. И. Моисеевой, 1991)

«Уже задолго до принятия христианства приднепровские славяне выработали свою собственную систему счета времени, названия месяцев, дней недели. В основе этого счета, как и у других народов, лежала ритмичная смена фаз Луны. По тому, как древние летописцы описывали солнечные затмения, как они сравнивали видимый серп Солнца с видом Луны в конкретный день после новолуния, можно сделать вывод, что смены фаз Луны фиксировались на Руси весьма тщательно.

О большом внимании, уделявшемся наблюдениям Луны, свидетельствует и наличие древних названий лунных фаз: новолуние называлось “межи”, молодой серп – “новец”, первая четверть – “новый перекрой”, фаза около 10 дней – “подполонь”, полнолуние – “полонь”, фаза около 17 дней – “ущерб”, последняя четверть – “ветхий перекрой”, старый серп – “ветох”» (http://ru.philosophy.kiev.ua/library/misc/calend/index.html).

Традиционный славянский календарь – в охотничьих обычаях и (прежде всего!) в земледельческой составляющей – опирается на древнейшую языческую модель мира и на объяснение причин его появления, в которой мир предстает организованным через систему двоичных противопоставлений. Они-то и лежат в основе связанных с календарем обрядовых песенных текстов, пословиц, поговорок, примет и т. д.

«Заботы шамана о продолжении жизни отнюдь не замыкались на действиях, связанных с проблемами воспроизводства своего рода-племени. В равной мере они распространялись на неизбывность окружающего живого мира. У большинства сибирских народов этнографически отмечены календарные камлания, во время которых шаман в интересах всего родового или родоплеменного коллектива отправлялся в небесные сферы для добывания душ разных животных. В этих камланиях наряду с шаманом нередко участвовали все присутствующие. Эвенки, например, собравшись на такое камлание, подпевали шаману в положенных местах, участвовали в сценах шаманской охоты и пр.. Подобное «соучастие» имело место и у других народов – видимо, с древнейших пор» (Косарев, 2003, c. 288).

Шли века, был долгий период двоеверия, сменилась «официальная» религия, но суть годового круга оставалась прежней: под новыми именами упорно скрывались древние праздники и неистребимые древние боги. Они и не могли умереть, поскольку в значительной степени были не чем иным, как олицетворением природных сил, ритмов, процессов, управляющих и направляющих жизнь людей, а одновременно – управляемых и направляемых их волей.

В дошедшем до наших дней обычае праздновать ключевые дни года внимательному наблюдателю вполне могут открыться не только их сельскохозяйственное или охотничье содержание, но также древнейшие мифологемы и основания мировоззрения.

Для человека с мифологическим сознанием весь мир (точнее, все «нижние», «средние», «верхние» миры) предстает в неразрывном единстве, а потому бессмысленно пытаться истолковать предания как отражения только того или только этого явления, события, представления.

Л. Н. Гумилев писал о народах Севера:

«Отсчет времени был для них непонятен, и происходило это не от отсутствия памяти. Время изготовления вещи и ее отношения к событиям жизни было весьма четкое. Они игнорировали время как таковое, как абстракцию. <���…> Люди считают время так, как им нужно, и не применяют иные системы счета не потому, что не умеют, а потому, что не видят практического смысла».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: