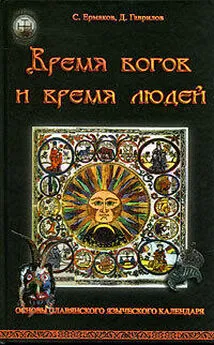

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Название:Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-088-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря краткое содержание

Опираясь на обширный исторический, этнографический и естественнонаучный материал, авторы предлагают свое видение восточнославянского языческого календаря через призму традиционного миропонимания в целом. Это дает возможность, сохраняя научный подход, по-новому осмыслить годовой круг. Особое внимание уделено пониманию значимости календарных событий для психологического и психофизического состояния современного человека, в первую очередь горожанина.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Изображение лунной богини Северной Традиции Мани (в весенней ипостаси Острея). Она имеет облик женщины в коротком платье с капюшоном, увенчанным длинными заячьими ушами, которая держит в руках лунный серп. Классический облик Мани приводит Н. Пенник (1989) по книге Р. Уэстигана «Возвращение утраченного разума», вышедшей в Антверпене в 1605 году. Заметим, что у славян заяц также связан с Луной и миром мертвых

Современники язычества, составители или переписчики поучения соотносят Макошь именно с Гекатой. Особый интерес представляет «Слово св. Григория… о том, как поганые суть язычники кланялись идолам и требы им клали, то и ныне творят». Оно известно во множестве списков и носит различные названия, часто его просто называют «Слово св. Григория» или «Слово об идолах». В поучении осуждается обычай, в силу которого требищной кровью из ран «… мажют Екадью б(о)гиню, сию же деву вменяют и Мокашь чтут» (Паисiевъ сборн.) или «иже от первенець лаконьская требищная кровь, просашаемая ранами то их епитемья, и тою мажютъ Екатию [вар.: Скатию, Екадию] богыню, сию же девоу творять и Мокошь чтоутъ» (XV в.) (Рук. Coф. Новг. Собр.).

Вот почему, возвращаясь чуть назад, повторим, что прямое отождествление Макоши с созвездием Водолея все же пока сомнительно, ибо круглогодичный круг Луны хорошо заметен по всей территории расселения славян (а «женские пагубные регулы», то есть кровотечения, как видно из поучений, ежемесячны), однако созвездие Водолея видно не всюду и лишь часть года. Если В. В. Титов прав (что все же сомнительно), налицо двойственность астрального культа, некие местные разночтения и дополнительные связи, которые, быть может, удастся проследить впоследствии.

Лунный календарь долго сохраняет свои позиции, новолетия считают по новолуниям , и именно бытовое господство такого счета времени объясняет многие нестыковки в летописях, а также представление о «книжных» и небесных месяцах. «Вѣсто да есть, яко въ единомъ лѣтѣ кьнижных месяцевъ 12, а небесных Лунъ исходить 12 Лунѣ, а 13 Лунѣ исходить 11 день и в томъ на четвертое лѣто пребудеть Луна 13, а по 4 недѣли чтутся въ месяць 13 месяци плѣни от года до года и один день» (цит. по: Журавель, 2002).

Луна – небесное светило. Она, как и Месяц, устойчиво увязывается в народных представлениях с загробным миром, с областью смерти и противопоставлено Солнцу как божеству дневного света, тепла и жизни. По болгарским верованиям, Солнце и Луна движутся в разных направлениях: Луна – справа налево, то есть «против Солнца» (так, как чертят круг в черной магии). Но в народных преданиях, причем не только у индоевропейцев, эти два светила связывают родственные отношения (то это родные братья, то брат и сестра, то муж и жена), что указывает на глубокую древность подобных представлений.

Так, Бригитта Сонне (Сонне, 1998, с. 217–245), рассказывая о мифологии эксимосов, указывает на традиционный и для индоевропейцев архаичный мотив наказания муж ского персонажа (Месяца) за инцест. Вероятно, в этом также следует видеть некое противопоставление лунного и солнечного календарей:

«Когда-то Солнце и Месяц были людьми и жили на земле. Солнце было младшей сестрой Месяца, который влюбился в нее и переспал с нею, когда лампы погасли и наступила темнота. Солнце не узнала брата, но испачкала его в темноте сажей из лампы. Когда свет зажегся, она увидела пятно на его лице. Брат покраснел от стыда. Тогда своим серпообразным ножом “улу” она отрезала себе груди и предложила брату: “Я, кажется, тебе нравлюсь, отведай-ка и этого!” Затем она зажгла моховой фитиль, выбежала из дому, принялась бегать кругами и вознеслась на небо. Месяц погнался за ней, но споткнулся, и его пламя погасло. Поэтому он светит тусклым светом и не греет. Временами он гоняется за сестрой, а временами, когда исчезает с неба, ездит среди льдов в собачьей упряжке и охотится, чтобы добыть пищу для царства мертвых. Солнце сохраняет свой огонь и поэтому согревает все вокруг и приносит с собой лето».

Почитание Солнца и Луны имеют много общих мотивов и ритуальных форм (при виде восходящего солнца и нарождающегося месяца было принято снимать шапку, креститься и читать молитву; затмение Луны, как и затмение Солнца, объясняется пожиранием светила волком, псом, чертом или мифическим чудовищем и т. п.).

В литовской Традиции Месяц (впрочем, как и сам Перкунас, а также прочие мифологические персонажи) именуется в уменьшительном ключе – dievaitis , то есть «сын Бога». Это не удивительно, так как высшим божеством у литовцев является Диевас.

По переводам народных литовских молитв мы видим, как различаются молодой и старый Месяцы:

«Молодой месяц-молодец,

Королевич неба земли.

Тебе золотой круг,

Мне здоровье,

Тебе стереться,

Мне жить,

Тебе господство,

Мне небесное царство».

«Молодой Месяц, сын Бога, тебе на погоду, а мне на здоровье.»

Однако:

«Король, король (Месяц), Божий сын! Тебе светлость на небе, мне на земле веселье».

«Свети, Месяц! Тебе золотая корона, мне счастье вечное».

«Молодой молодец, бог коронованный! Тебе, боже, корона, а мне счастье и доля».

«Молодой Месяц, Господь Бог, тебе корона, мне Судьба (Фортуна)».

Рога Месяца и пятна на нем объясняются в многочисленных схожих сюжетах тем, что он ловит у воды девушек с коромыслом и ведрами, и умыкает наверх, то же самое он делает с теми, кто над ним глумится, и кто на него указывает пальцем или ему показывает язык. Требование уважительного отношения к Месяцу сохранилось по всей Прибалтике и по сей день. Это связано еще и с поверьем, что Месяц мог обеспечить попадание человека в царство небесное:

«Месяц, Месяц, Месячик, светлый небесный сын Бога, дай ему круг, мне здоровье, дай ему полноту, а нам царство Перкунаса».

Месяц сам выступает как место пребывания умерших, а рога его рассматриваются как весы, на которых взвешиваются грехи (жребии) людей (Лауринкене, 2002, с. 360– 385).

Обращение к небесным светилам и объектам, а также ряд любопытных архаических представлений, связанных с ними, отчетливо прослеживаются в великорусских заговорах еще в XIX веке (Майков, 1997). Вот несколько примеров:

«(69) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Стану я, раб Божий (имярек), до схот солнца, стану благословясь и пойду перекрестясь; выйду в чистое поле, в широко раздолье. В чистом поле, в широком раздолье лежит белой камень Латырь. Под тем белым камнем лежит убогий Лазарь. То я, раб Божий (имярек) спрошу убогаго Лазаря: “Не болят ли у тебя зубы, не шепит ли щеки, не ломит кости?” И ответ держит убогий Лазарь: “Не болят у меня зубы, не шепит щеки, не ломит кости”. Так бы у меня, раба Божия (имярек), не болели бы зубы, не шепили бы щеки, не ломило бы кости – в день, при солнце, ночью, при месяце, на утренной зори, на вечерней зори, на всяк день, на всяк час, на всякое время. Тем моим словам будь ключ и замок. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь» (Из рукоп., найден. в Шенкурске и зап. П. Ефименко, Пам. кн. Арх. губ., 1865 г., отд. П. стр. 34–35)».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: