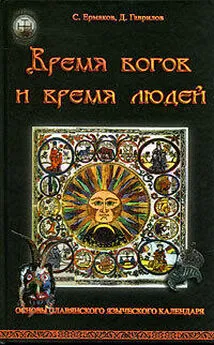

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Название:Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-088-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря краткое содержание

Опираясь на обширный исторический, этнографический и естественнонаучный материал, авторы предлагают свое видение восточнославянского языческого календаря через призму традиционного миропонимания в целом. Это дает возможность, сохраняя научный подход, по-новому осмыслить годовой круг. Особое внимание уделено пониманию значимости календарных событий для психологического и психофизического состояния современного человека, в первую очередь горожанина.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Природные годовые изменения могут быть рассмотрены как своеобразные колеблющиеся объекты, внешние по отношению к человеку. Но и человек как неотъемлемая часть биосферы будет в той или иной степени привязан к ним, синхронизирован с ними. «Изменчивость природной среды влияет на протекание психических процессов и показатели самооценки, эмоциональную направленность, выраженность ведущих типов мышления, характеристики творчества. Это происходит, по-видимому, благодаря влиянию геокосмических факторов на функционирование мозга, взаимодействие правого и левого полушарий мозга и их попеременную активацию». (Волчек, 2006, с. 295).

Что такое праздничные даты всехтрадиционных календарей при рассмотрении годового круга как колебательного процесса? Это – маркеры, точки верхних или нижних экстремумов жизни биосферы планеты Земля (а следовательно, и человеческого сообщества). Их проявления будут различны в различных географических условиях. Именно это обстоятельство, воспринятое неким образом в рамках мифологического сознания, осмысленное через призму векового опыта людей, породило обычай отмечать праздник тем или иным (и никаким другим) образом. Со временем накопленные «наработки» стали передаваемой как традиционное знание частью духовного наследия, бытия, своего рода непременным условием выживания рода, племени, народа в целом.

Донаучное общество, ограниченное рамками не только более первичного, но и, на наш взгляд, более естественного для человека мифологического мировосприятия, облекло свой опыт в обрядово-ритуальную форму, нашло такой способ описания действительности, который был воспринят людьми, используем и сохраняем из поколения в поколение. «Так поступали пращуры, так надлежит действовать и нам», – древнейший поведенческий принцип, обеспечивающий сохранность и неизменность основы ключевых традиционных представлений. Иными словами, праздники годового цикла содержат своеобразный «концентрат» культурно-информационных кодов, вызывающих те или иные состояния, переживания и т. п.

«Человек… – звено в цепи поколений. Поколения сменяют одно другое подобно тому, как сменяются времена года, и в последующих поколениях возможно появление людей, во всем подобных своим предкам: передаются родовые традиции, семейные святыни и могилы предков, родовые имена, а вместе с ними и качества этих предков. Такое отношение ко времени характерно для родового общества, воспроизводящего себя на традиционной основе. Термины, обозначающие время [у скандинавов] и восходящие, разумеется, к глубокой древности, почти все указывают на цикличность его восприятия либо на связь течения времени с человеческой жизнью».

Так писал А. Я. Гуревич, рассматривая феномен времени и летоисчисления в древнегерманских источниках (Гуревич, 2006). Эти слова справедливы и по отношению к другим традиционным обществам, не только германскому.

Современному человеку присуща «тоска по священному» (выражение М. Элиаде). Что это значит? Люди все более отрываются от естественной среды обитания, причем процесс этот начинает затрагивать уже и сельских жителей. Разрушаются веками складывавшиеся связи, уклады – все то, что в немалой степени и определяло бытие людей. Вопрос уже даже не в утрате старины, обычая – собственно основы такого бытия. Вопрос во все более углубляющейся пропасти духовной пустоты внутри отдельного человека и сообщества. Мы полагаем, ничтоже сумняшеся, что заполнить ее можно только, обратившись к истокам. Не к порожденным авраамическими религиями, которые упорно пытаются выдать за таковые истоки и которые так и не смогли окончательно приспособиться к быту и запросам европейских народов, а к истокам, если угодно, биологически оправданным. В них-то и содержится часть того самого «священного», которого столь не хватает нам сегодня.

Жизнь по «годовому коло» психологически, а возможно, и психофизиологически повышает устойчивость организма человека к внешним и внутренним стрессам, его готовность к сезонным изменениям. Конечно, можно предположить, что все дело в своего рода психотерапевтическом воздействии, которое оказывает традиционная праздничная обрядность на человека. Но, думаем, есть и другие, более тонкие влияния поворотных точек традиционных календарей. Степень их значимости и характер влияния на личность еще предстоит выяснить. Но это – вопросы будущего.

Рассуждая о роли и влиянии традиционного календаря на человека, нельзя не вспомнить и о следующем немаловажном аспекте. Мифологическое сознание никуда не исчезло, оно приобрело иные формы выражения. В быстро меняющихся условиях современной действительности, под прессом информационной революции оно оказалось как бы загнанным внутрь, в глубины подсознания. Что вольно или невольно влечет за собою углубление прежних внутри– и межличностных конфликтов и появление новых.

Именно праздничная обрядность – как воплощение сконцентрированного народного опыта – может, на наш взгляд, послужить действенным средством профилактики и исцеления.

«Обряды с чисто аграрною целью настолько близки к обрядам с медицинскою целью, что отделять те и другие было бы методологически неправильно» (Д. К. Зеленин). Возможно, в этом кроется великий дар Обычая нам сегодняшним.

Потому-то представляется важным обратить внимание вот на какое обстоятельство. Представители православной церкви, которая упорно придерживается не солнечного григорианского, а, по их словам, звездного юлианского календаря, рассчитывают церковные праздники со сдвижкой на две недели относительно солнечного года. Позиция иерархов понятна, ибо они отказываются видеть в христианских догматах какую бы то ни было преемственность по отношению к языческим представлениям. Не будем здесь вступать в споры о преемственности, не все там так уж просто и ясно, но лишь приведем «типовой» ответ священника на вполне естественный вопрос:

«Как соотносятся в календаре христианские и языческие праздники – Масленица, Купала, Троица – Треглав и т. п.? Как относится Православная Церковь к появившимся последнее время утверждениям, что современное православие есть гармоничный сплав язычества и христианства?

Олег

Уважаемый Олег, не входя сейчас в подробное рассмотрение вашего вопроса, ограничусь темой календаря. Дело в том, что церковный календарь был на Руси в X – начале XI веков полностью заимствован из Византии, где он к этому моменту сформировался на 95 процентов. Соответственно, славянские языческие праздники никак не могли стать прародителями праздников церковного календаря – хотя бы потому, что нарушается логическое требование о временном предшествовании. Другое дело, что на протяжении довольно долгих веков в народном сознании, в особенности в сельской местности, существовало так называемое “двоемирие”: уже крещеные, но недостаточно просвещенные русские люди соединяли в своем сознании слово христианской веры с пережитками языческих суеверий. Можно сказать, что полностью такое двоеверие не было изжито никогда. Впрочем, это уже другой вопрос, никак не связанный с генетическим происхождением христианских праздников и праздников языческих» [4].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: