Алла Бегунова - Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I

- Название:Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02400-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Бегунова - Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I краткое содержание

Какой была повседневная жизнь гусара в «золотой век» русской легкой кавалерии — царствование императора Александра I (1801–1825), на которое пришлись войны с наполеоновской Францией и «гроза Двенадцатого года»? Всё, что мы знаем о гусарах той поры, заимствовано в лучшем случае из художественной литературы — повестей Пушкина, стихотворений Лермонтова и Дениса Давыдова, романа Льва Толстого. Но во всех этих произведениях гусары изображаются в некоем романтическом ореоле — «проза жизни» менее всего интересовала читающую публику XIX столетия. Книга же, которую держит в своих руках читатель, рассказывает как раз о буднях гусарской жизни, причем рассказ этот основан исключительно на документальном материале, по крупицам собранном известной писательницей и исследовательницей русской военной истории, членом Международного Наполеоновского общества Аллой Игоревной Бегуновой.

Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Котелок — медный, внутри вылуженный — в кавалерии полагался один на троих. Он надевался плотно на чемодан, на левый его конец, за ремешок, находящийся на дужке котелка, и для надежности прикреплялся еще и вьючным чемоданным ремнем. Кроме этого, нижние чины, переменяясь по очереди, должны были возить на лошадях и эскадронное имущество: 16 кос, 15 топоров, 8 лопат, 4 кирки (все это в кожаных чехлах) и 16 больших медных луженых котлов с крышками.

Боевые действия с французами в 1812 году нанесли большой урон полковому имуществу, к которому относились все предметы походного вьюка нижних чинов. Особенно трудно было с седлами. Хотя в штаты полков входили мастера-седельники и их ученики, делать в походных условиях седла они не могли, а только занимались их починкой.

Военное министерство отдало распоряжение о скорейшем изготовлении седел в городах и селах. Так, Санкт-Петербургская губерния по этой разнарядке должна была поставить в армию 6 тысяч седел. Из кавалерийских полков также были откомандированы офицеры для осмотра трофеев в местностях, бывших под властью французов. В первую очередь они должны были собирать седла, мало-мальски пригодные для ремонта и последующего использования.

Но летом 1813 года седел по-прежнему не хватало. Об этой ситуации пишет Н. А. Дурова. Сдав ремонтный эскадрон, она явилась в Литовский уланский полк без лошади и без походного вьюка. Лошадь ей дали из числа казенных, но запасных седел в полку не имелось. «Я отправилась к нашему поручику Страхову; нашла у него многих офицеров своего полка, и один из них продал мне дрянной французский арчак за сто пятьдесят рублей. Хотя я видела, что эта цена безбожная (еще бы: седло от лучшего столичного седельника в 1806 году стоило со всем прибором всего лишь 125 рублей. — А.Б. ), что ж мне было делать? Если б он захотел взять за свое седло пятьсот рублей, и то должна б была заплатить…» {26}

Кроме ленчика, потника, попоны, вальтрапа, чемодана, сакв фуражной и сухарной, торбы для кормления лошади и других более мелких вещей, в походный вьюк входили также и средства для управления лошадью: трензельное удило (трензель) с оголовьем и поводом, мундштучное удило (мундштук) с оголовьем и поводом и недоуздок с чумбуром. Изобретенные еще в древности (кроме мундштука, появление которого относят к XV веку), эти предметы ныне не изменились и служат всадникам.

Трензель состоит из металлического грызла (подвижное соединение двух «ветвей») и двух колец, за которые его крепят к щечным ремням оголовья и к поводу. Во рту лошади трензельное удило лежит на языке и беззубых краях нижней челюсти, касаясь углов рта. Воздействуя на них с помощью повода, всадник заставляет лошадь выполнять свои команды. Трензельное оголовье необходимо при учебной езде, при первоначальном обучении конника, с трензелем можно поехать и в поле на прогулку, если перед лошадью не ставят никаких более сложных задач.

Мундштуком называют удило со сплошным металлическим грызлом, с боковыми щечками и кольцами. 1]рызло мундштука лежит во рту лошади на беззубом крае нижней челюсти, немного ниже трензельного и на ширину пальца выше клыков. Мундштук оказывает более сильное воздействие на рот лошади, чем трензель. Его действие увеличивает мундштучная цепочка, которая пристегивается на верхних кольцах мундштука и охватывает нижнюю челюсть лошади. Мундштук необходим при манежной езде и при строевой, но требует от всадника определенных навыков и осторожности.

«Чтобы лошади омундштучены были верно и цепочки заложены верно один раз навсегда офицерами и проверены эскадронными командирами, а кольцо, на котором заложена цепочка, было б записано в сделанную для того нарочно книгу, и чтобы ни под каким видом, под опасением строгого взыскания, человек ни туже, ни слабее не закладывал», — сурово говорится в приказе цесаревича Константина Павловича от 29 октября 1808 года, из которого ясно, какое большое значение придавали в кавалерии той эпохи правильному употреблению мундштуков.

За трензельное и мундштучное оголовья в сборе (удила, пряжки, ремни) в 1811 году казна платила 1 рубль. Ремни этого снаряжения делали из черной яловой кожи и шириной в полвершка (22–23 мм). Из таких же ремней был изготовлен и недоуздок, который можно отнести к вспомогательным средствам управления лошадью, так как он предназначен для содержания ее на привязи. Эта узда без металлических удил надевалась на голову животного под трензельное и мундштучное оголовья. Чумбур недоуздка — длинный кожаный ремень — пропускали под круговой ремень вальтрапа у передней луки слева и закручивали так, чтобы его конец не свисал вниз.

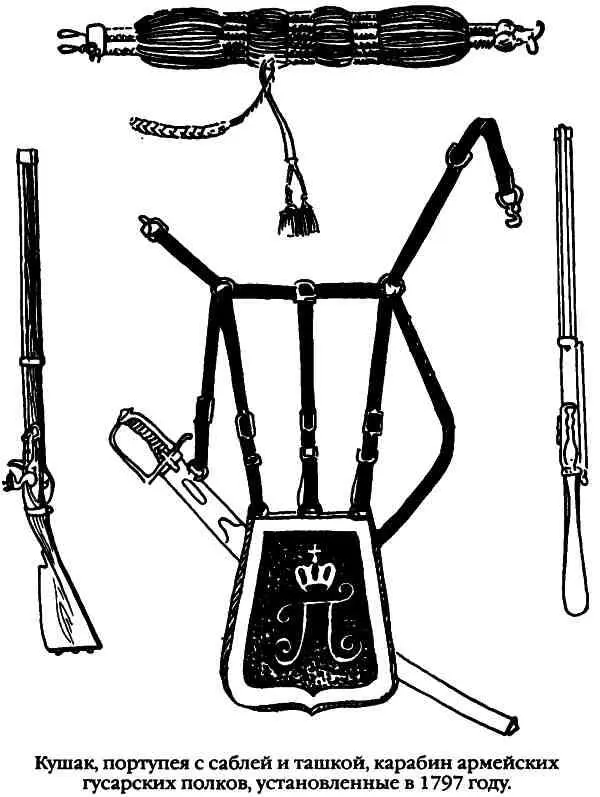

Гусарская ташка

Практическое назначение этого предмета гусарской амуниции теперь установить трудно. Возможно, в давние времена эта плоская кожаная сума, имеющая крышку, обшитую сукном, служила для перевозки почты, которой занимались гусары в Венгрии. Но в XVIII веке ташки носили не только гусары, но и кирасиры, а их назвать легкими и быстрыми конниками, способными срочно доставлять корреспонденцию, никак нельзя.

С воцарением Александра I русские кирасиры ташек лишились, но у гусар они остались, и похоже, что с этих пор ташки сделались лишь декоративной деталью снаряжения легко-конников, которая помогала определить принадлежность к полку и различие в чине.

Суконная крышка гусарской ташки имела несколько украшений: вензель государя, корону над ним, которые располагались в центре, цветную обкладку из сукна по всему периметру (с 1802 по 1808–1809 годы выкраивалась в виде «городков», затем — в виде ровной полосы) и шнур, которым обшивали боковые края и низ этой сумы. Соотношение цветов на ташках различалось по полкам и было установлено в апреле 1802 года наряду с расписанием цветов ментиков и доломанов:

Мариупольский полк: ташка белая, отделка (вензель, корона, обкладка, шнур) желтая.

Павлоградский полк: ташка темно-зеленая, отделка желтая.

Александрийский полю ташка малиновая, отделка желтая.

Сумский полю ташка бирюзовая, отделка белая.

Ахтырский полю ташка коричневая, отделка желтая.

Елисаветградский полю ташка красная, отделка палевая.

Ольвиопольский полю ташка темно-зеленая, отделка белая.

Изюмский полю ташка синяя, отделка желтая.

Белорусский полю ташка (предположительно) синяя, отделка белая (с 1803 года).

Гродненский полю ташка синяя, выкладка голубая, вензель, корона и шнур белые (с 1806 года).

Лубенский полю ташка синяя, отделка белая (с 1807 года) {27} .

В ноябре 1809 года последовала перемена в расписании цветов обмундирования по армейским гусарским полкам. Вместе с мундирами изменились и цвета ташек:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: