Алла Бегунова - Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I

- Название:Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02400-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Бегунова - Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I краткое содержание

Какой была повседневная жизнь гусара в «золотой век» русской легкой кавалерии — царствование императора Александра I (1801–1825), на которое пришлись войны с наполеоновской Францией и «гроза Двенадцатого года»? Всё, что мы знаем о гусарах той поры, заимствовано в лучшем случае из художественной литературы — повестей Пушкина, стихотворений Лермонтова и Дениса Давыдова, романа Льва Толстого. Но во всех этих произведениях гусары изображаются в некоем романтическом ореоле — «проза жизни» менее всего интересовала читающую публику XIX столетия. Книга же, которую держит в своих руках читатель, рассказывает как раз о буднях гусарской жизни, причем рассказ этот основан исключительно на документальном материале, по крупицам собранном известной писательницей и исследовательницей русской военной истории, членом Международного Наполеоновского общества Аллой Игоревной Бегуновой.

Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

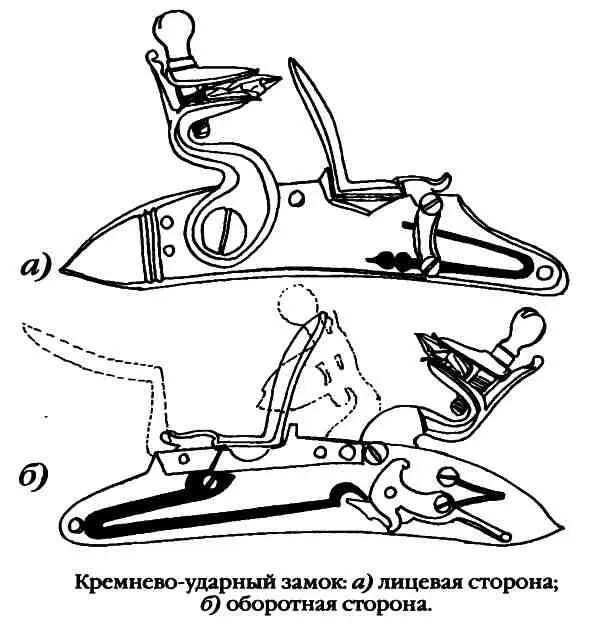

Функционирование кремнево-ударного замка зависело от упругости и взаимодействия спусковой, боевой и подогнивной пружин. При слишком сильной боевой пружине затруднялось взведение курка. При слабой пружине курок мог и вовсе не ударить по огниву, то есть не произвести искр и не открыть медную полку с уже насыпанным туда порохом. При слабой подогнивной пружине число высекаемых искр также было незначительным. При излишней упругости спусковой пружины делался очень тугим спуск, а при слабой — он мог спуститься сам по себе, от тряски оружия или удара по нему.

Из гладкоствольных ружей и пистолетов практически невозможно было стрелять в дождь (намокал порох на полке) и при сильном ветре (порох сдувало с полки). Довольно часто они давали осечки (норма — около 20 осечек на 100 выстрелов). К большим недостаткам этого оружия можно отнести также быстрое загрязнение затравочного отверстия в казенной части ствола, разрушение кремня и ослабление боевой пружины.

В фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге хранятся гусарские пистолеты образца 1798 года, которые находились на вооружении и в царствование Александра I. Они имеют ложе из березового дерева с массивным цевьем и овальной рукоятью, круглый ствол с мушкой, весь прибор — из латуни. Шомпол лежит в двух ушках и специально просверленном канале под стволом. Вес оружия — 1400 г, общая длина — около 460 мм, длина ствола — 265–268 мм, калибр — 17 мм {39} .

Другой тип гусарского пистолета стал поступать в войска с 1809 года. Главное его отличие от образца 1798 года заключалось в том, что шомпол уже не входил в комплект с ним, а выдавался один на пару таких пистолетов и помещался в две кожаные петли, пришитые на задней стенке лядунки нижних чинов. В верхней части шомпола ставили колечко для длинного белого ремня с петлей на конце. Чтобы не потерять шомпол при верховой езде, солдат надевал на шею, по воротнику мундира петлю, а сам ремень спускался у него по груди вниз к лядунке. Шомпол изготовляли из железа, его длина была 16 дюймов 2,5 линии (более 420 мм), диаметр — 5,5 линии (около 12 мм), вес — 19 золотников (около 90 г) {40} .

Пистолеты образца 1809 года, изготовленные на Тульском оружейном заводе, имеются в фондах Государственного исторического музея в Москве и несколько различаются между собой по размерам. Но в среднем общая длина оружия достигает 430 мм, длина ствола — 268 мм, калибр — 17–18 мм, вес около 1400 г или чуть больше.

Производство боеприпасов к гладкоствольным пистолетам и карабинам было передано в воинские части. Этим делом занимались нижние чины если не каждый день, то довольно регулярно. Для отливки свинцовых пуль казна отпускала в каждый гусарский полк один железный уполовник стоимостью 62 копейки, один чугунный котел стоимостью 1 рубль 17 копеек и четыре стальные формы по 2 рубля 67 копеек каждая. Диаметр гнезд в этой форме составлял 6 и 1 /3 линии английского дюйма, так как свинец при литье «усаживался». Пули получались весом до 20 г и диаметром до 15–16 мм.

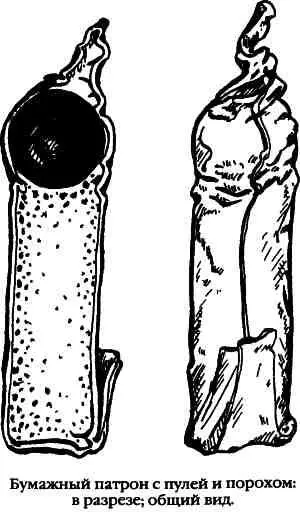

На кремни и патронную бумагу каждый рядовой получал 10 копеек в год. Пулю вместе с порохом (вес заряда 6 г) заворачивали в бумагу и заклеивали по краю. Этот рукодельный патрон имел вид стаканчика, который к одному концу сужался, а на другом был круглым и тяжелым (см. рис. на с. 230).

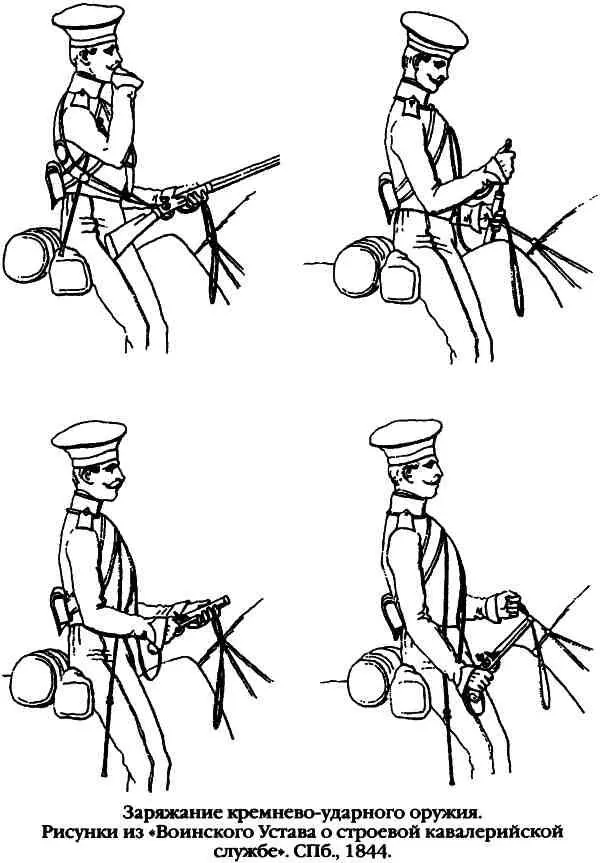

Устав требовал, чтобы «гусары в конной, а частью и в пешей службе научены были ловко заряжать…». Но зарядить гладкоствольный пистолет, особенно — сидя в седле, было непросто, и обучение заряжанию являлось предметом повседневных учений.

«На команду: «Заряжай!» — наклонить как карабин, равно и пистолет, на левую руку, ни опуская, ни придерживая поводов; потом вынимать патрон, отворять полку, сыпать порох на полку, оборачивать прикладом к левому колену, класть патрон в дуло, заряжать как можно проворнее и, поставя карабин на правую ляжку, примечать команду. Для большего к стрельбе навыка учить рекрута сперва на месте, потом на рыси и на скаку из пистолетов в мишень стрелять… Пистолеты вынимать и вкладывать в ольстры вывороченной рукою, правый — перед собой, а левый — чрез повода и чрез левую руку, а не под рукою…» {41}

В этих уставных описаниях опущены некоторые весьма важные детали. Во-первых, держа левою рукой пистолет с уже откинутым огнивом, правой надо было, не глядя, открыть лядунку и сразу взять патрон. За переборку патронов в суме наказывали шпицрутенами. Во-вторых, по команде: «Скуси патрон!» — надо было зубами надорвать узкий край патрона так, чтобы языком почувствовать вкус пороха (он был сладковатым).

Следующей операцией была засыпка пороха на открытую полку. Делалось это на глазок и требовало от гусара немалой сноровки, так как при недостаточном количестве пороха на полке могло не произойти воспламенения заряда в стволе, а при избыточном — солдат рисковал обжечь руку.

Насыпав порох на полку, огниво опускали вниз, поворачивали пистолет дулом к себе и весь оставшийся в патроне порох пересыпали в дуло. Вслед за порохом туда опускали пулю из патрона, за пулей — сам патрон, который выполнял роль пыжа. Затем отдавалась команда: «Прибей заряд!» — при которой солдат доставал шомпол и несколькими ударами уплотнял порох, пулю и пыж в стволе. При чрезмерно сильной прибивке заряд мог вообще не сработать, при чрезмерно слабой порох плохо выталкивал пулю, получался фальшивый выстрел, пуля застревала в стволе и ее приходилось доставать специальным приспособлением, очень похожим на штопор. За такой промах на учениях наказание, как правило, следовало немедленно. Солдат получал двести ударов шпицрутенами. Кавалеристов часто наказывали фухтелями — ударами сабли плашмя по спине.

После работы шомполом взводили курок с кремнем. Спуск тогда занимал исходное положение, и оружие было готово к стрельбе. Пистолет следовало держать дулом вверх, чтобы не выкатилась пуля, а при нажатии на спуск повернуть его чуть-чуть влево для облегчения доступа затравочного пороха к заряду, находящемуся в стволе.

При нажатии на спуск происходило следующее: курок с кремнем с большой силой ударял по огниву, высекал из него искры, одновременно открывая полку с порохом. Искры воспламеняли этот порох, через затравочное отверстие в казенной части ствола огонь передавался заряду. Происходил взрыв, который и выталкивал свинцовую пулю из ствола.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: