Александр Андреев - Время Шамбалы

- Название:Время Шамбалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский Дом «Нева»

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7654-3442-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Андреев - Время Шамбалы краткое содержание

1920-е годы — начало эпохи созидания новой, коммунистической России, время великого энтузиазма и самоотречения, поисков новых путей в науке и культуре. Эта книга повествует о людях и событиях того времени. Первая ее часть посвящена А. В. Барченко — литератору, ученому-парапсихологу и оккультисту, основателю эзотерического кружка «Единое Трудовое Братство» в Петрограде и руководителю секретной лаборатории, курировавшейся Спецотделом ОГПУ. В книге рассказывается о научной работе Барченко, его экспедициях в заповедные уголки России, а также о его попытках, при поддержке руководства ОГПУ, совершить путешествие в Тибет для установления контактов с духовными вождями Шамбалы — хранителями совершенной «Древней науки», чтобы побудить их передать свой опыт и знания коммунистическим вождям.

Вторая часть книги содержит рассказ об усилиях большевистской дипломатии завязать дружеские отношения с правителем Тибета Далай-Ламой с целью распространения советского влияния в регионе. Из нее читатель узнает о секретных тибетских экспедициях Наркоминдела и о загадочном посольстве к Далай-Ламе русского художника и мистика Н. К. Рериха.

Время Шамбалы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отличительная особенность советско-тибетского диалога — его чрезвычайная конспиративность. Москва пыталась сохранить свои дипломатические акции в тайне не только от Англии в силу того, что Тибет являлся ее сферой влияния, но также и от Китая. По этой причине она направляла в Лхасу своих эмиссаров под видом буддийских паломников, в соответствии с разработанным в НКИД сценарием. Несмотря на камуфляж, советские миссии 1924 и 1927 гг. почти сразу же попали в поле зрения английского политического агента в Сиккиме Ф. М. Бейли, благодаря его тибетским информаторам, что дало повод Лондону говорить о «большевистской интриге» в Тибете. О «рекогносцировочной» экспедиции 1922 г. англичане, как кажется, ничего не знали.

Необходимость прибегать к конспирации и камуфляжу вызывалась также и тем, что участники советских миссий выполняли задания не только НКИД, но и таких учреждений, как ОГПУ и Разведуправление Штаба Красной Армии. Во время пребывания в Тибете они занимались военной, экономической и политической разведкой и попутно вели антибританскую и просоветскую агитацию, хотя последняя не носила публичного характера, а служила преимущественно, средством индивидуальной идеологической обработки нужных им лиц. Тибетским экспедициям отпускались значительные средства для приобретения информации и подкупа влиятельных тибетских чиновников. Подобная, достаточно традиционная для Востока форма неофициального «воздействия» на лхасскую политическую элиту не привела, однако к желаемым результатам.

В то же время советское руководство допустило ряд ошибок принципиального характера, непосредственно отразившихся на его тибетской политике. К ним, в первую очередь, следует отнести расторжение, в большой степени в пропагандистских целях, в 1917 г. англо-русской конвенции по делам Персии, Афганистана и Тибета 1907 г. Это соглашение, в его тибетской части, во многом ограничивало свободу действий англичан в Тибете, и потому его следовало сохранить. В 1924 г. была также упущена возможность заключить новый договор с Англией по Тибету, чему опять-таки помешали идеологические соображения.

В целом, советско-тибетский диалог не оставил сколько-нибудь заметного следа в истории советской дипломатии, равно как и в истории взаимоотношений СССР со странами азиатского Востока. С политической и торгово-экономической точек зрения гораздо более содержательным и продуктивным явилось взаимодействие советского государства в 1920-е годы с его ближайшими восточными соседями — Турцией, Ираном, Афганистаном, Западным Китаем и Монголией. Поэтому советское руководство довольно легко и безболезненно устранилось от тибетских дел на рубеже 1930-х, тем более, что утрата контактов с Лхасой не отразилась ни на международном престиже СССР, ни на его внешней политике или народном хозяйстве. Советско-тибетский диалог сошел на нет как бы сам собой, полностью исчерпав свои потенциальные возможности.

Иллюстрации

Заставка из журнала «Новый Восток» художник В. С. Орлов (1924 г.)

Г. В. Чичерин

Нарком Г. В. Чичерин и его заместитель Л. М. Карахан. Нач. 1920-х гг. (Снимок из книги: В. Генис. Красная Персия. М., 2000 г.)

Ф. И. Щербатской (Урга, 1905 г.). Фото из архива А. А. Терентьева

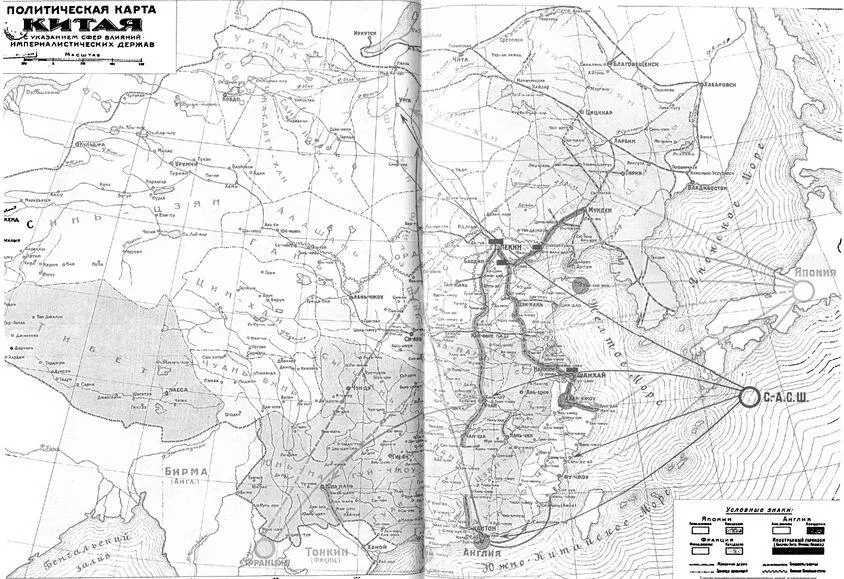

Политическая карта Китая с указанием сфер влияния империалистических держав (1927 г). Тибет — одна из «сфер английского влияния». Отдел картографии РНБ, С.-Петербург

В. А. Хомутников (крайний слева), Б. X. Кануков (в центре). Нач. 1920-х гг. HAPK (Элиста)

В первом ряду слева направо: Б. X. Кануков, X. Чойбалсан, М. Бимбаев. HAPK (Элиста)

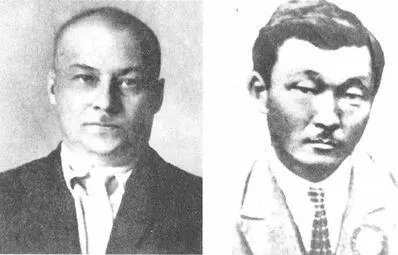

С. С. Борисов. РГАСПИ. А. Ч. Чапчаев

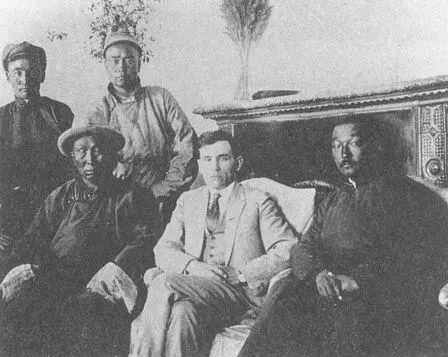

Члены Монгольского посольства в Тибет, осень 1926 г. Сидят (слева направо): Гомбодчийн, Б. Н. Мельников (заведующий восточного отдела НКИД СССР), А. Ч. Чапчаев. Стоят: М. Т. Бимбаев, Амуланг (?). ГАРФ

Тибетский представитель («донир») В Уpгe, сер. 1920-x гг. Архив Музея-квартиры П. К. Козлова

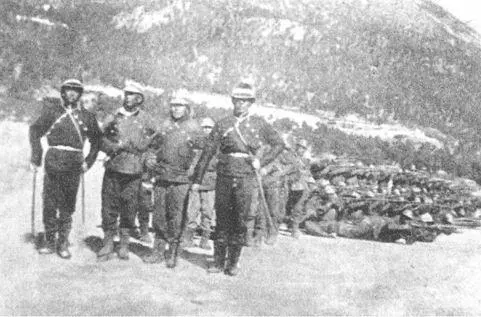

Обучение тибетской армии. 1915 г.

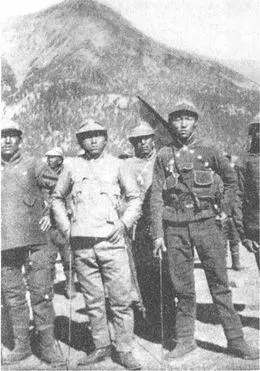

Тибетские офицеры во главе с Царонгом Шапе (в центре), 1915 г.

Военный министр Тибета Царонг Шапе (в центре), с женой (справа), 1936 г.

Девятый Панчен-Лама (Из книги М. Goldstein. A History of Modern Tibet 1913–1951 гг.)

Здание русского посольства в Урге. Архив Русского Географического Общества

Слева направо: П. М. Никифоров, Никифорова (его жена), А. М. Соловьев (секретарь советского посольства в МНР), П. К. Козлов, Улан-Батор, 1926 г. Архив Музея-квартиры П. К. Козлова

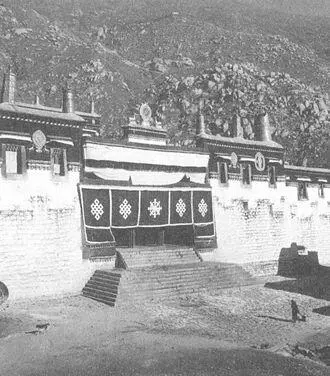

Гоман-дацан в Дрепунгском монастыре (современный вид). Фото Андре Александра (Германия), 1995 г.

Н. К. и Ю. Н. Рерих, сер. 1920-x гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: