В. Дыгало - История Корабля 3

- Название:История Корабля 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Дыгало - История Корабля 3 краткое содержание

История Корабля 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

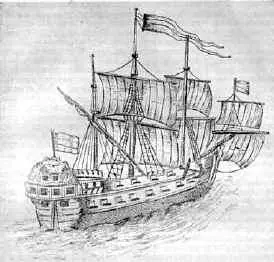

Корабль «Крепость»

«Kрепость» – первый русский военный корабль, вышедший в Черное море и посетивший Константинополь.

Построен в Паншине, недалеко от устья Дона. Длина – 37,8, ширина – 7,3 метра, экипаж – 106 человек, вооружение – 46 орудий.

Летом 1699 года «Крепость» под командованием капитана Памбурга доставила в Константинополь посольскую миссию, возглавляемую думным советником Ем. Украинцевым. Появление русского военного корабля у стен турецкой столицы, а всей русской эскадры у Керчи вынудило турецкого султана пересмотреть свое отношение к России. Между Турцией и Россией был заключен мирный договор. Этот поход «Крепости» примечателен еще и тем, что русские моряки впервые произвели гидрографические промеры Керченского пролива и Балаклавской бухты, а также составили первые планы Крымского побережья.

Во время стоянки в Константинополе на борту «Крепости» побывали многие турецкие и зарубежные специалисты, давшие высокую оценку русскому судостроению. В июне следующего, 1700 года, корабль «Крепость» с 170 русскими пленными возвратился из Турции в Азов.

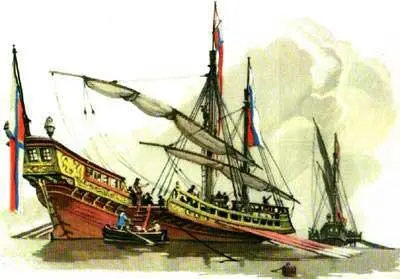

Галера «Принципиум»

Галера построена в начале 1696 года в Воронеже по голландскому образцу, 2 апреля того же года вместе с двумя другими однотипными судами была спущена на воду. Длина – 38, ширина – 6 метров, высота от киля до палубы – около 4 м. В движение приводилась 34 парами весел. Численность экипажа – до 170 человек. Имела на вооружении 6 пушек. По типу «Принципиума», лишь с некоторыми изменениями, было построено еще 22 судна для участия в Азовском походе Петра 1. 3 мая 1696 года «Принципиум» под командованием Петра 1 в голове отряда из восьми судов покинула Воронеж и после 12-дневного плавания под парусами прибыла в Черкесск. Во время этого перехода на ее борту Петром 1 был написан так называемый «Указ по галерам», явившийся прототипом «Морского Устава», в котором были оговорены дневные и ночные сигналы, а гакже указания на случай боя.

27 мая это судно в составе флота впервые вышло в Азовское море, а в июне участвовало в блокаде с моря осажденной русскими войсками турецкой крепости Азов, закончившейся капитуляцией ее гарнизона.

По окончании боевых действий под Азовом галера была разоружена и поставлена на Дону недалеко от крепости, где впоследствии за ветхостью была разобрана на дрова. В документах того времени чаще встречалась под наименованиями «Его высочества» и «Кумондера».

Шлюп «Диана»

Pvcский 3-х мачтовый военный шлюп, совершивший в 1807 – 1813 гг. дальнее плавание под командованием известного русского мореплавателя В. М. Головнина. Перестроен из транспорта для перевозки леса в 1806 г. корабельными мастерами И.В. Курепановым и А.И. Мелеховым. В 1807 г. перешел на Камчатку по маршруту Кронштадт – мыс Горн – мыс Доброй Надежды. В Саймонстауне (Юж.Африка) в 1808 г. из-за начавшейся англо-русской, войны шлюп был захвачен англичанами, но в 1809 г. команда сумела вывести его из бухты и спастись бегством. «Диана» продолжила свой путь и, обогнув Тасманию с юга, в мае 1809 г. прибыла в Петропавловск-Камчатский. Курсировала от Камчатки к Русской Америке, доставляя грузы для русских поселений. С борта «Дианы» производилась опись Курильских островов. После пленения японцами командира шлюпа Головнина в 1811 г. в командование вступил старший офицер П.И. Рикорд. В ноябре 1813 г. «Диана» совершила послед ний рейс, после чего служила складом на отмели в Петропавловской гавани. Именем шлюпа назван пролив между островами Кета и Симушир (Курильские острова).

Водоизмещение 300 т, длина 27,7 м. Вооружение: 14 6-фунтовых пушек, 4 8-фунтовые карронады, 4 3-фунтовых фальконета.

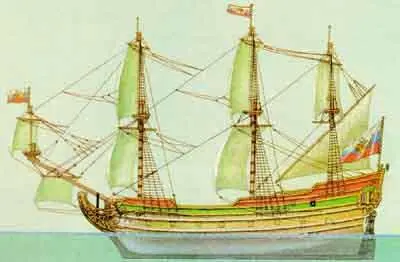

Галиот «Орел»

У российского мореходства многовековое прошлое, признанное в мире. Английский морской писатель Ф. Джейн свою книгу «Императорский Российский военный флот: его прошлое, настоящее и будущее» начал словами: «Русский флот, начало которого хотя обыкновенно относят к сравнительному позднему учреждению, основанному Петром Великим, имеет в действительности большие права на древность, чем флот Британский. За столетия до того, как Альфред построил британские корабли, русские суда сражались в отчаянных морских боях; и тысячу лет тому назад первейшими моряками того времени были они, русские…»

Предметом же этой статьи будет корабль, который традиционно считается началом Российского флота, это – двухпалубный парусный корабль «Орёл». Итак, углубимся в историю Государства Российского, чтобы нам были более понятны некоторые моменты развития Российского же флота…

В первой половине XVI в. Московское государство начинает борьбу за возвращение своих исконных земель на западе, упорно пробиваясь к морям (напомню, они были утеряны ещё до того как Великие княжества были объединены и Москва стала столицей). В 1572-1577 гг. войскам Ивана IV (Грозного) удалось освободить от гнета Ливонского ордена русские земли в Прибалтике – но, увы, ненадолго. В то же время Россия, до конца одолев монголов и присоединив к себе Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, Ногайскую орду и земли башкир, завладела волжским речным путем с выходом в Каспийское море.

Оторванные от балтийских берегов московиты начинают создавать свой торговый флот на Волге. В 1636 г. в Нижнем Новгороде был построен первый русский морской корабль «Фредерик» длиной 36,5 м, шириной 12 м и глубиной интрюма 2,1 м. Корабль европейского образца имел плоское днище, трехмачтовое парусное вооружение и 24 больших галерных весла. На борту корабля во время первого плавания находилось около 80 человек. Для защиты от нападения на судне было установлено несколько пушек. Корабль «Фредерик» ходил с посольством в Персию, и появление столь необычного для каспийских вод судна сильно поразило очевидцев. К сожалению, век «Фредерика» оказался недолгим: во время шторма он потерпел аварию и был выброшен на берег в районе Дербента.

В мае 1667 года, 19-го числа, царь Алексей Михайлович издал указ, в котором говорилось: «Для посылок из Астрахани в Хвалынское (Каспийское) море делать корабли в Коломенском уезде в селе Дединове и то корабельное дело ведать в приказе Новгородской чети боярину Ордину-Нащокину, да думным дьякам Дохтурову, Голосову и Юрьеву…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Дыгало - Так повелось на флоте... [Очерки]](/books/1066918/viktor-dygalo-tak-povelos-na-flote-ocherki.webp)