Михаил Аникович - Повседневная жизнь охотников на мамонтов

- Название:Повседневная жизнь охотников на мамонтов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02588-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Аникович - Повседневная жизнь охотников на мамонтов краткое содержание

Михаил Васильевич Аникович — археолог, доктор исторических наук, автор многочисленных статей и монографий по истории ранней поры верхнего палеолита — знакомит читателя с реалиями мира и духовными ценностями охотников на мамонтов. Речь идет об уникальной цивилизации, созданной жителями Русской равнины, обитавшими на этой территории с 23 по 14 тысячелетие до н. э.: о рождении и посвящении, неповторимом восприятии действительности, о пище и питье, охоте, одежде, семье и любви, колдунах и магии, устройстве власти, о войнах и смерти. С исчезновением мамонтов, вернее, их истреблением, с исторической сцены ушли и племена охотников, от цивилизации которых до наших дней дошли не только кости и камни, но также и произведения изобразительного искусства. Соединяя научный анализ с методом художественной реконструкции, автор позволяет читателю воочию увидеть и почувствовать всю неповторимость повседневной жизни наших предков.

Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива автора.

Повседневная жизнь охотников на мамонтов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1879 году испанский землевладелец и археолог-любитель Марселино ди Саутуола предпринял раскопки в находившейся в его владениях пещере Альтамира. Во время одного из визитов в пещеру с ним отправилась 12-летняя дочь Мария. Пока отец копал землю, она осматривала стены, взглянула на потолок и закричала: «Папа, смотри, нарисованные быки!» Марселино ди Саутуола был потрясен открывшимися многокрасочными росписями быков в самых разнообразных позах. Не без колебаний он в конце концов признал, что росписи эти были сделаны людьми палеолитической эпохи, — теми самыми, чьи орудия извлекались им из земли в процессе раскопок. Однако когда ди Саутуола попытался заявить о своем открытии перед ученым миром, его ждало горькое разочарование.

Все виднейшие специалисты того времени: Габриель де Мортилье, Э. Картальяк и другие, — безоговорочно объявили альтамирские росписи чистейшей фальсификацией, которая была «изготовлена и пущена в оборот лишь для того, чтобы заставить мир посмеяться над легковерными палеонтологами и исследователями древности». Затравленный первооткрыватель палеолитического монументального искусства умер в 1888 году. До конца своих дней он не переставал тяжело переживать случившееся: виднейшие ученые не только не признали открытия, но его самого выставили перед всем миром, как мошенника! «Горе, которое во мне, пройдет лишь со смертью!» — сказал однажды ди Саутуола.

Официальное признание Альтамиры последовало лишь в начале XX века, после новых открытий палеолитических росписей в пещерах Ле Комбарель и Фон де Гом. В 1902 году Э. Картальяк публикует в журнале «LAnthropologie» свое знаменитое письмо, озаглавленное «Покаяние скептика»: «Я впал в заблуждение, начало которому было положено 20 лет назад, и вот его надо выкорчевать и устранить… Нужно склониться перед фактами, и я готов отдать должное Марселино ди Саутуоле… Во времена нашей юности мы полагали, что знаем все; но открытия… показывают, что наша наука, так же как и все другие, пишет свою историю, которая никогда не закончится, историю, которая, напротив, будет развиваться бесконечно».

Следуя этим справедливым словам, сказанным крупным ученым в порыве раскаяния, зададимся сегодня вопросом: вправе ли мы говорить о человеке позднего палеолита — о том же охотнике на мамонтов — как о творческой личности, а не безликом «винтике» первобытного социума?

Еще совсем недавно сам подобный вопрос мог бы вызвать лишь смех и непонимание. Давно стало общим местом, что архаическое общество подавляло всякое личностное начало, что вплоть до прихода цивилизации личность была растворена в коллективе и т.д., и т.п. Для подтверждения приводилось множество этнографических аналогий. Они показывали бессилие члена архаического сообщества противопоставить себя своему окружению, его полную погруженность в быт, в заботы о хлебе насущном, изрядно мешавшие человеку «воспарить к горним высям» и прочее.

Однако когда речь идет о духовной жизни и чувствах в палеолите , прямые ссылки на этнографические аналогии неуместны. Дело в том, что в чисто техническом отношении современные «отсталые» общества по большей части ушли далеко вперед по сравнению с нашими охотниками на мамонтов. Большинство их к моменту первых встреч с европейцами уже знали если не металлы, то, по крайней мере, неолитическую технику обработки камня и керамику. Но, с другой стороны, ни одно из этих, с позволения сказать, «более развитых» сообществ не достигло на своем пути таких истинных высот искусства, каковыми по праву считаются палеолитическая пещерная живопись и многие произведения «малых форм» — в первую очередь гравировки по кости и камню!

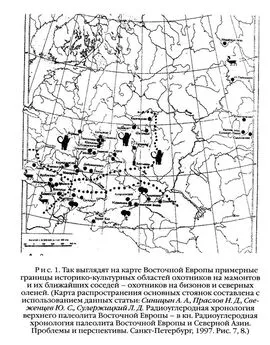

На интересующей нас территории историко-культурной области охотников на мамонтов не обнаружено памятников пещерной живописи. Но, по правде, тут их и быть не могло — в силу чисто природных, географических причин. Просто на указанной территории пещеры отсутствуют как таковые. Зато яркие образцы мелкой пластики известны и здесь — как на ранней поре верхнего палеолита, так и в период существования культур охотников на мамонтов. И вот что сегодня мы можем о них рассказать.

Ранние образцы подлинного фигуративного искусства в Центральной и Восточной Европе датируются по радиоуглероду от 40 до 23 тысяч лет назад. При всех различиях, они обладают и общими признаками. Это стилизованные (в разной степени) образы различных животных (лошадь, мамонт, пещерный лев, а также, возможно, бизон и волк). Эти фигурки говорят о многом — и о высоко развитом эстетическом чувстве, и о достаточно сложных представлениях (человеколев), и об уровне абстрагирования (голова волка на навершии застежки-фибулы из Костенок 14). Но все эти образы неизменно являются очень обобщенными. То есть мы видим лишь зверя «вообще», а не конкретного зверя, увиденного художником.

Однако с появлением на Русской равнине охотников на мамонтов ситуация резко меняется. На стоянках виллендорфско-костенковской культуры уже известна целая серия так называемых «палеолитических Венер» — женских статуэток из бивня и мергеля, выполненных, в целом, в едином каноне: наклонная голова, руки сложены под грудью, бедра у колен сведены, икры раздвинуты, носки соединены. Об этих статуэтках уже написаны, без преувеличения, горы литературы. И в этой книге они упоминались не раз. Однако сейчас нам важно отметить только одну деталь, имеющую, несомненно, огромную важность для понимания внутреннего мира человека той эпохи. Дело в том, что, несмотря на определенный канон, каждое из этих изображений женщин по-своему индивидуализировано!

Да, безусловно, эстетика той поры и, в частности, представления охотников о прекрасном во многом отличались от наших, сегодняшних. Многие статуэтки изображают женщин, полнота которых, по всем современным понятиям, граничит с уродством. Но как бы то ни было каждая из них действительно приковывает взор. В каждой есть что-то особенное, подмеченное художником в пропорциях и строении женского тела.

Кстати, стоит отметить, что не все «палеолитические венеры» далеки от современного эстетического идеала. Знаменитая головка из Брассемпуи (Франция), например, изображает настоящую юную красавицу.

Да, лица «матрон», как правило, не проработаны (возможно, прямое указание на то, что «с лица не воду пить»!). Зато их тела изваяны реалистично и по настоящему мастерски. Особенными, неповторимыми являются и многие детали, изображающие прическу или головной убор, а также украшения (татуировку?). Нетрудно заметить, что все это не случайные отклонения от канона. Нет, вне зависимости от функционального назначения статуэток — были они призваны изображать собой богинь-покровительниц или что-то иное — здесь вполне можно предполагать портретное сходство с женщинами той эпохи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: