Николай Михневич - История русской армии. Том второй

- Название:История русской армии. Том второй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Полигон»

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89173-212-2 (т. 2) 5-89173-206-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Михневич - История русской армии. Том второй краткое содержание

Первое издание этого труда вышло в начале второго десятилетия прошлого века. В его подготовке участвовали известные российские военные историки и теоретики А. К. Баиов, А. Г. Елчанинов, А. М. Зайончковский, Н. П. Михневич, В. П. Никольский, Н. А. Орлов, А. А. Свечин, Н. Н. Янушкевич и другие. В нем рассказывалось об истории развития русской армии от зарождения государства до начала XX в. Издание впервые давало цельную картину состояния русского военного искусства во все периоды российской истории. Следует заметить, что в русской военно-исторической литературе не было и не появилось почти за столетие после выхода первого издания более полной и систематизированной истории развития нашей армии. Нынешнее издание дополнено новыми работами историков. Книга предназначена для широкого круга читателей, но может быть использована и специалистами при изучении истории русского военного искусства.

Во втором томе рассматривается история русской армии в финляндских войнах XVIII — начала XIX в., войне 1812 г. и Заграничных походах 1813–1814 гг., показано ее состояние к концу царствования Александра I и участие в русско-турецких войнах 1806–1807 и 1828–1829 гг., персидских и кавказских войнах, усмирении польских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг., а также Венгерском походе 1849 г.

История русской армии. Том второй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как общую черту, свойственную всем турецким войскам, нужно отметить их исключительную способность к обороне как в полевых окопах, так и за крепостными стенами, где они всегда проявляют упорное сопротивление. В короткий срок войска возводили мастерские инженерные укрепления, создавали искусственные преграды перед фронтом и т. п.

Численностью своей турецкая армия во все периоды войны значительно превосходила русскую, что не могло возместить недостаток выучки и отсутствие должного единства в управлении и действиях.

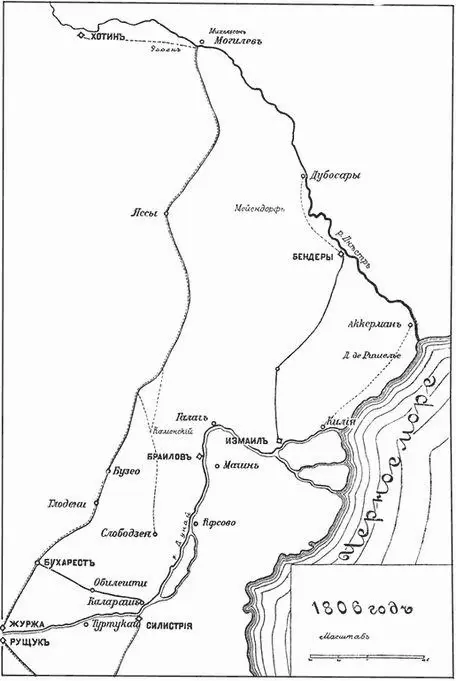

Театр войны.Театром военных действий являлись Бессарабия, составлявшая турецкую провинцию, Молдавия и Валахия, так называемые Придунайские княжества, признававшие верховную власть падишаха, и придунайская Болгария. Обширный театр военных действий ограничивался на востоке рекой Днестром и побережьем Черного моря, на севере — землями венгерской короны, на западе — рекой Моравой и на юге — Балканским хребтом. Местность всюду носит степной, равнинный характер. Лишь на севере Валахии вздымаются отроги Трансильванских гор, а к югу от Дуная невдалеке начинаются предгорья Балкан. Единственными преградами для наступающей с северо-востока русской армии служили крупные реки: Днестр, Прут, Дунай. При движении к югу от Дуная вырастал на пути суровый Балканский хребет. Грунтовые дороги в дождливое время года покрывались толстым слоем невылазной грязи. Села и города встречались на пути редко. Плодородные поля обеспечивали хорошие урожаи, и войска могли рассчитывать на обильные продовольственные средства. Антигигиенические условия жизни в населенных пунктах, а вместе с тем обилие плодов земных часто вызывали повальные эпидемии дизентерии, тифа.

Театр военных действий в 1806 г.

Владея краем и проживая среди покоренных народов, турки возвели множество крепостей. Линия Днестра прикрывалась на флангах крепостями Хотином и Бендерами. Дунай протекал между рядом крепостей: на левом его берегу расположились Турно, Журжево, Браилов, Измаил и Килия; на правом — Видин, Никополь, Рахово, Рущук, Туртукай, Силистрия, Гирсово, Тулча, Мачин, Исакча. Ключом западных Балкан служила сильная крепость Шумла, а западное черноморское побережье усилено было крепостями Кюстенджи и Варна.

Симпатии населения почти на всем театре войны были на стороне русской армии, одно появление которой поддерживало в местных жителях радостную надежду на лучшее будущее, когда при помощи России спадут тяжкие цепи рабства.

Планы сторон.Начиная войну лишь в силу необходимости, под давлением вызывающего поведения Турции, Россия намечала ближайшим объектом действий для своей армии Дунайские княжества. Захват княжеств приближал Россию к Дунаю, который император Александр считал естественной границей Российской империи в юго-западном углу.

Турция, рассчитывая на содействие Наполеона, надеялась возвратить черноморское побережье и восстановить границы своих владений в тех пределах, какие она занимала до екатерининских войн. Таким образом, обе стороны готовились действовать наступательно. При таких планах особенно важное значение представляло для той и другой стороны обладание линией реки Дуная. У этого великого рубежа, главным образом, и разыгрались кровавые события грядущей войны.

Первый период войны: с 1806 по 1808 г.

Сражение у Обилешти ♦ Эрфуртская союзная конвенция

Когда неизбежность нового столкновения с Турцией стала очевидной, русская армия генерала Михельсона ранней осенью 1806 г. стала постепенно стягиваться к Днестру на участке Могилев — Ямполь. Отсюда шел главный операционный путь нашей армии в столицу Валахии — Бухарест. Еще до официального объявления войны главная квартира армии получила повеление государя перейти турецкую границу и занять Придунайские княжества.

9 ноября 1806 г. русские войска пятью отдельными колоннами вступили в пределы турецких земель. Вслед за этим капитулировала крепость Хотин. Главные силы русской армии переправились через Днестр у Могилева и двинулись через Яссы к Бухаресту. После упорного сопротивления турки были выбиты из города и в беспорядке бежали за Дунай. Наступая к Бухаресту, Милорадович выделил из Ясс особый конный отряд князя Долгорукого, который и занял без сопротивления Галац.

За главными силами переправилась через Днестр колонна генерала Каменского 1-го, направленная к крепости Силистрии, но остановилась на реке Яломице, у Слободзеи, и отсюда установила наблюдение за Дунаем на участке Туртукай — Галац.

Четвертая колонна генерала Мейендорфа переправилась через Днестр у Дубоссар. Эта колонна должна была прикрыть операции главных сил со стороны левого фланга против турецкой крепости Бендеры. 23-го Мейендорф был уже под валами Бендер. Турецкий паша, едва лишь узнал о прибытии русских, вступил в переговоры о свободном выходе к Измаилу. Покончив с Бендерами, Мейендорф подступил 16 декабря к Измаилу.

Турки, располагая в Измаиле 18-тысячным гарнизоном, произвели вылазку, но потерпели неудачу. Однако наступившая стужа и недостаток припасов заставили Мейендорфа отойти в местечко Фальчи на Пруте. Здесь к нему в конце декабря присоединилась пятая колонна Дюка де-Ришелье, которая предварительно овладела двумя турецкими крепостями: Аккерманом и Килией.

Таким образом, почти не встречая сопротивления, русская армия овладела территорией Бесарабии и Придунайских княжеств, в то время как многочисленные турецкие силы сидели в крепостях, ожидая султанского фирмана с объявлением войны. Это объявление последовало лишь 18 декабря, когда русские войска успели уже безнаказанно овладеть оборонительными линиями Днестра и Прута и приблизиться к третьей линии — Дунаю.

Кампания 1807 г. началась в зимний период. Обе стороны почти одновременно перешли в наступление.

Турки собрали войска у крепостей Журжево и Силистрия для нанесения удара главным силам русских, к югу от Бухареста. Чтобы облегчить эту задачу, решено было произвести демонстративные действия в тыл русским. Особый 7-тысячный отряд, выделенный из состава Измаильского гарнизона под начальством Пеглеван-Оглу, столкнулся у деревни Куйбей с авангардом генерала Воинова от отряда Мейендорфа. После нерешительного боя 13 февраля обе стороны разошлись.

Первой целью нашего главнокомандующего было овладение Измаилом. Для этого предназначался ближайший к крепости отряд Мейендорфа. Для обеспечения операции решено было одновременно двинуть отряд Милорадовича к Журжево и отряд Каменского 1-го к Браилову.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: