Ллойд Браун - История географических карт

- Название:История географических карт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-2339-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ллойд Браун - История географических карт краткое содержание

Исследование Ллойда Арнольда Брауна охватывает период с середины II тысячелетия до н. э., когда вавилоняне ввели в обиход кадастровую съемку – составление планов земельных владений для расчетов налогов, – до XX века, увенчавшего историю картографии созданием подробной карты Земли. Автор рассказывает о том, как люди осознали необходимость изображения мира, какими инструментами и методами пользовались путешественники и ученые для составления сначала примитивных, а затем все более точных и всеобъемлющих карт.

История географических карт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Международная карта, более известная как «Карта 1/М», или «Миллионная карта» (1 дюйм = 15,78 мили) была задумана как идеальная по точности и удобству и свободная от всех лишних украшений и никчемностей. Должна была получиться карта, которую сможет «прочесть» представитель любой страны, участвующей в ее создании, и вообще любой человек, владеющий ключом к системе. Эта карта должна была стать базовой во всех отношениях. Она представлялась топографической картинкой, на которую простой допечаткой можно накладывать любое количество специализированной информации – географической, геологической, политической или экономической. На самой базовой карте должны быть показаны такие особенности местности, как водные артерии и большие водные пространства, города и селения, железные и автомобильные дороги, политические границы и особенности топографии. Фундаментальные возражения, выдвинутые делегациями Франции и Англии, удалось разрешить при помощи третейских судей; было решено, что начальный меридиан карты 1/М будет проходить через угломерный инструмент Гринвичской обсерватории, но официальной системой мер для расстояний и высот на карте будет метрическая система – с оговоркой, что при отражении расстояний страна, занимающаяся картированием данного региона, может включить в карту и местные меры длины (английские футы или русские версты). Широты решено было измерять, а листы карты нумеровать от экватора. Политические границы следовало игнорировать. Каждый лист должен был покрывать территорию размером 4 градуса по широте на 6 градусов по долготе; однако к северу от 60° с. ш. и к югу от 60° ю. ш. допускалось объединение двух или более соседних листов одной широтной зоны, так чтобы получившийся лист покрывал 12, 18 или больше градусов долготы. На каждом листе должен был присутствовать французский заголовок «CARTE INTERNATIONALE DU MONDE AU 1 000 000 е», а под ним перевод заголовка на язык страны, публикующей данный лист.

В отношении проекции были приняты следующие решения:

а) Необходимо, чтобы проекция отвечала следующим условиям:

1) меридианы должны изображаться прямыми линиями;

2) параллели должны представлять собой дуги окружностей, центры которых лежат на продолжении центрального меридиана (Лондон, 1909).

б) Ввиду того факта, что в предполагаемом масштабе существует несколько подходящих проекций, незначительно отличающихся друг от друга, а сжатие и расширение бумаги оказывает влияние на все расстояния на карте и не дает ей быть в точности ортоморфической или эквивалентной, нет необходимости уделять большое внимание выбору проекции, которая позволит добиться наилучшей эквивалентности и соответствия формы. Поэтому достигнуто соглашение выбрать ту проекцию, которую несложно строить и которая позволяет точно совместить каждый лист с четырьмя соседними листами.

Этим двум требованиям соответствует модифицированная коническая проекция, где меридианы отражены прямыми линиями (Лондон, 1909).

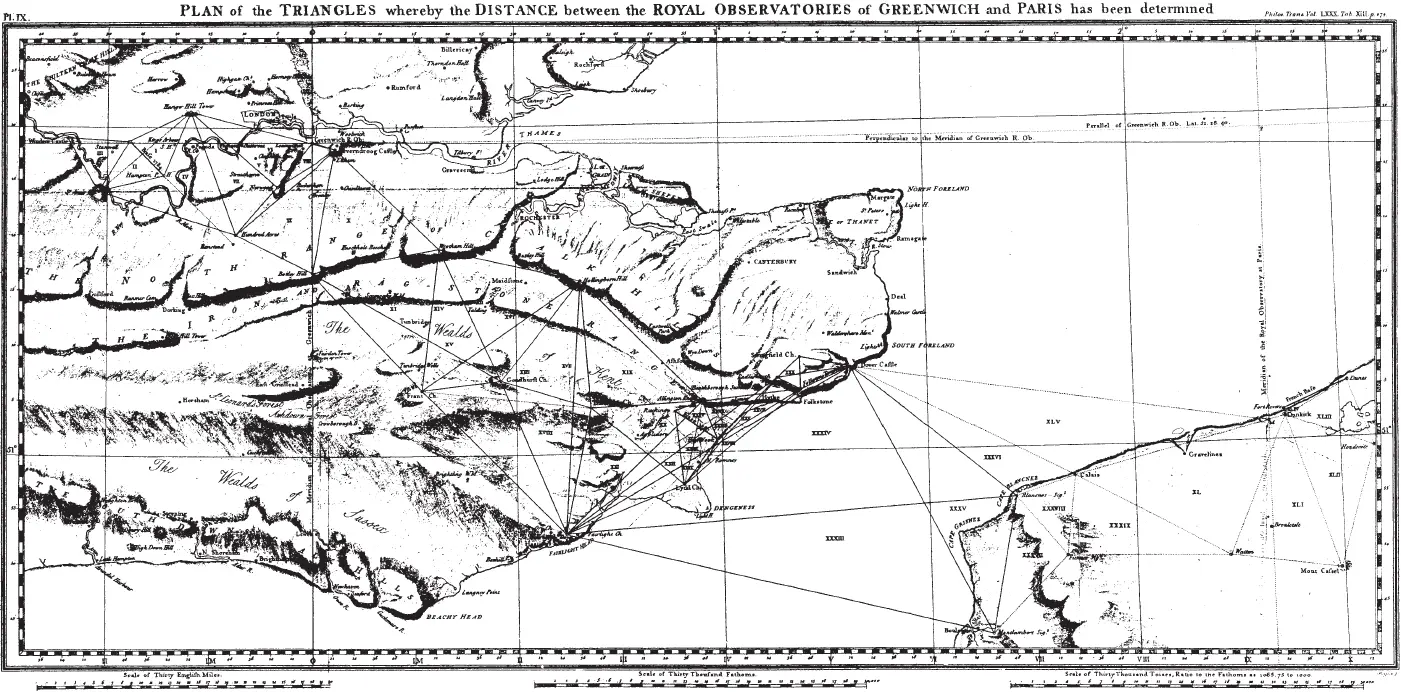

Пролив Ла-Манш. Показана триангуляционная цепочка, снятая под руководством генерала Уильяма Роя между меридианами Гринвича и Парижа

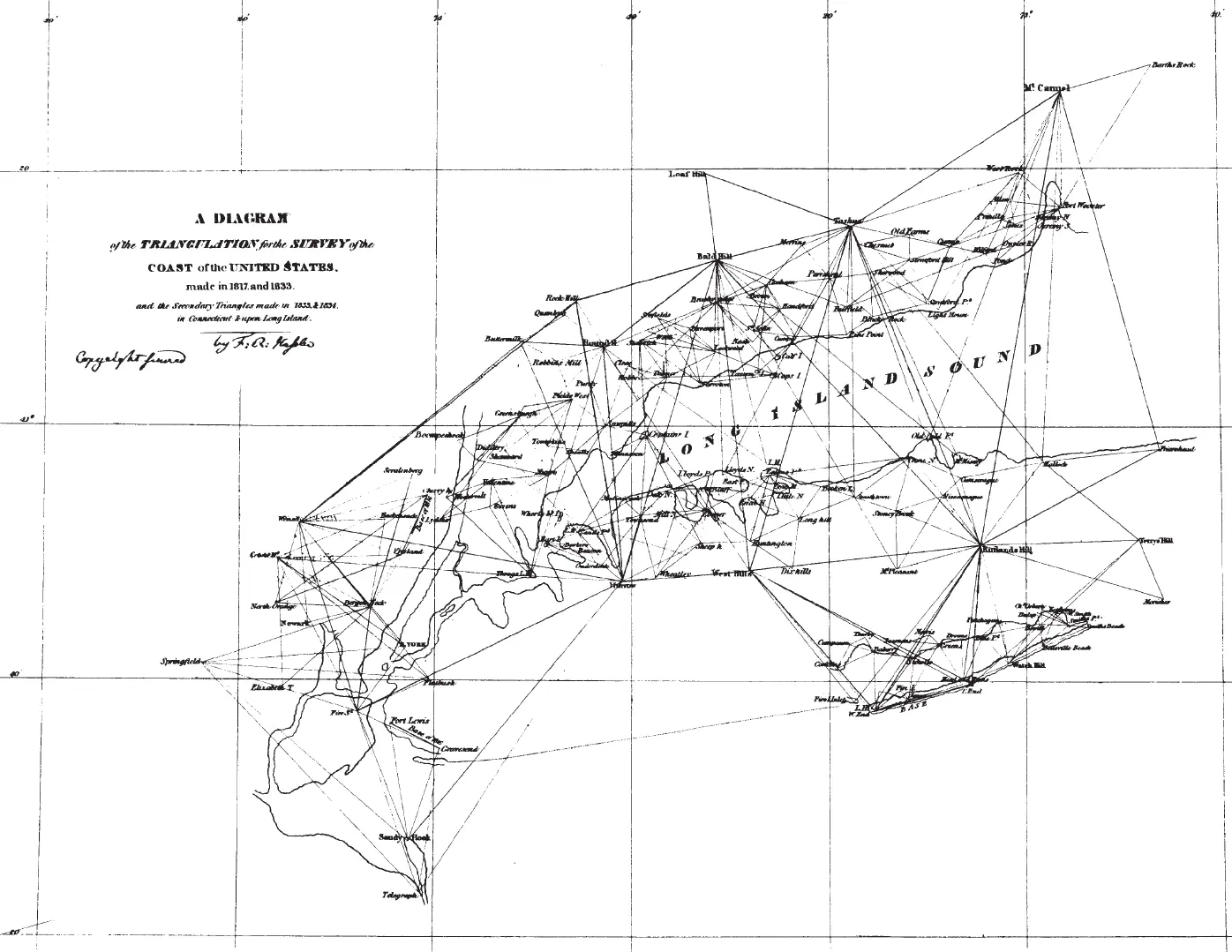

Первая картографическая операция Береговой топографической службы США (ныне Береговой и геодезической службы) была проведена в окрестности пролива Лонг-Айленд под руководством Фердинанда Рудольфа Хасслера, первого руководителя службы

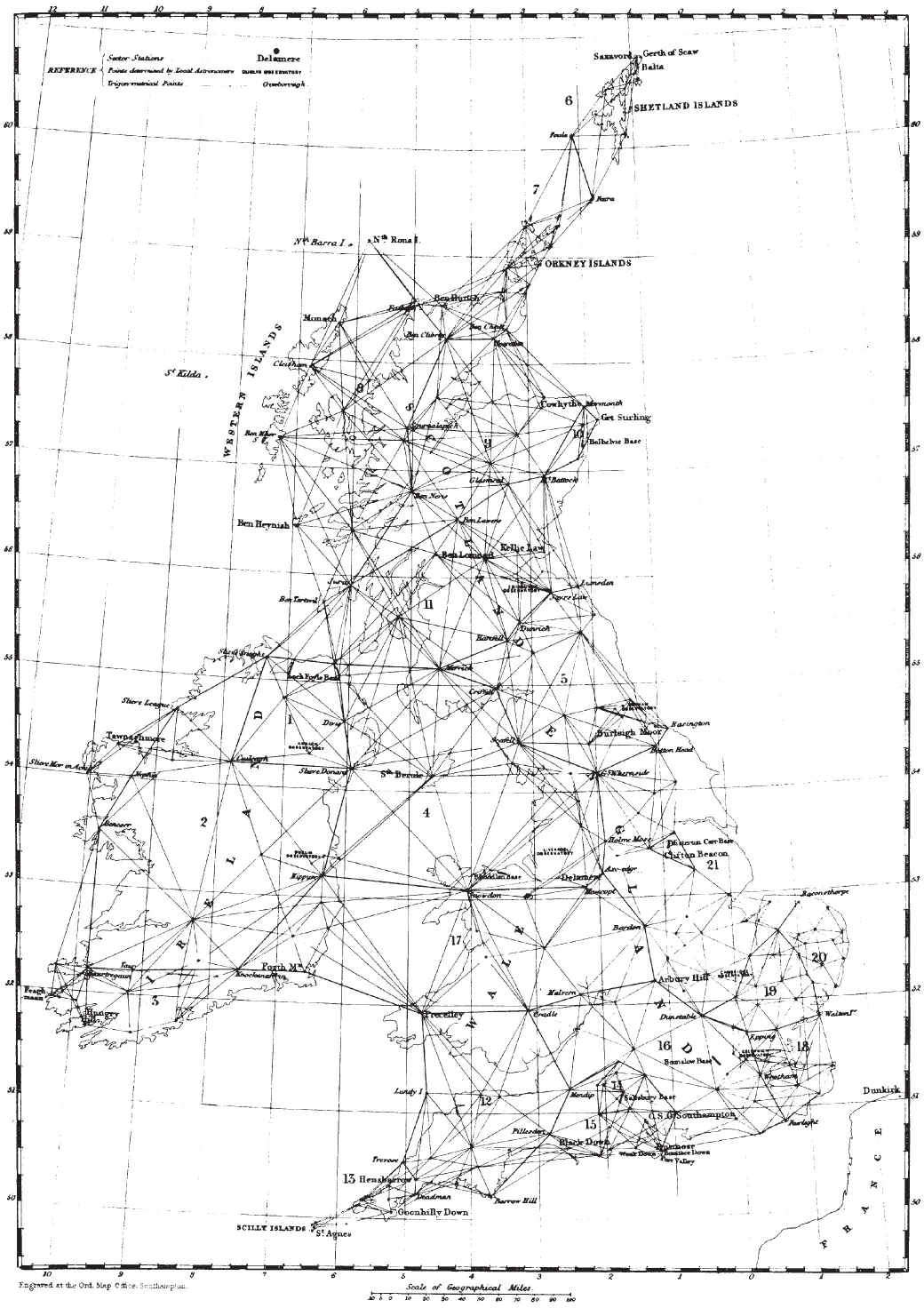

На карте Британских островов, опубликованной в 1858 г., представлены результаты первой официальной съемки

В 1885 г. только на затемненные районы Европы и Азии существовали топографические карты

Карта должна была быть гипсометрической, то есть последовательные высоты на ней должны были отображаться системой цветовых оттенков; а значит, каждой из стран-участниц была необходима цветная шкала. Существовала, однако, вероятность того, что некоторые издания карты будут выходить в черно-белом варианте, без цветовых оттенков. На этот случай были тщательно сформулированы правила изображения горизонталей (основных и вспомогательных). «Не существует, возможно, ничего, что более поразительно отличало бы… карты одной страны и другой, чем способ, которым представлены долины, холмы и горы. Иногда рисуют очертания гор, как на китайских картах, или покрывают бумагу черточками, или штрихами, которые показывают, в каком направлении течет вода, или линиями горизонталей, которые повторяют контуры склонов, или изображением света и тени, как будто карта представляет собой рельефную модель». Осмыслив этот факт, Парижская конференция сделала серьезную попытку свести воедино различные современные методы, но если информации о той или иной территории недостаточно, то рельеф вообще можно было не показывать. Особенности подводного рельефа следовало показывать при помощи той же системы горизонталей, что и на суше, а для отображения мелких деталей, которые невозможно адекватно отразить горизонталями, предполагалось использовать тени.

Для написания и транслитерации названий на карте 1/М были также сформулированы строгие правила. Использовать разрешалось только латинский алфавит; на каждом листе карты должна была присутствовать таблица с латинскими буквами, которые наилучшим образом представляли на трех официальных языках фонетическое значение букв в названиях на этом листе. Такую политику не слишком просто оказалось сформулировать, а интерпретировать ее некоторым странам было еще сложнее. Не менее трудно было принять решение по поводу написания географических названий – ведь писать необходимо было, как уже говорилось, исключительно латинскими буквами. Написание названий предполагалось брать такое же, как и на официальных картах страны или стран, представленных на данном листе. Так, Флоренция должна была выглядеть как Firenze, Флашинг – Vlissingen, Вена – Wien и т. д. И хотя на карте не должно было быть арабского, греческого, персидского, русского или турецкого письма, при транслитерации всех подобных языков необходимо было решать множество запутанных проблем. В восточных алфавитах множество согласных, не имеющих точных эквивалентов в латинском алфавите; кроме того, на письме там обычно пропускаются гласные, отчего с европейской точки зрения часто невозможно определить вероятную первоначальную форму. Оказалось, что во многих случаях транслитерация не является «обратимым процессом при имеющихся данных и буквах». Страны, не имеющие алфавита, но имеющие тем не менее почтовую или таможенную службу, где используется латинский алфавит, должны были принять то написание названий, которым пользовались эти службы. Колонии и протектораты должны были использовать написание принятое в метрополии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Питер Браун - История частной жизни Том 1 [От римской империи до начала второго тысячелетия]](/books/1084366/piter-braun-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-1-ot-rimsko.webp)