Эрик Чемберлин - Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура

- Название:Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-2159-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Чемберлин - Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура краткое содержание

Автор, Эрик Чемберлин, знакомит нас с эпохой Возрождения, эпохой возврата к ценностям античного мира. Как жили европейцы в XIV веке, как воевали, получали образование, лечились, во что верили и чего боялись. Мирный быт и война, суд и инквизиция, мрачные картины опустошительных эпидемий и празднества народных карнавалов оживают на страницах этой занимательной книги.

Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конце Средних веков одним из крупнейших центров производства шерстяных тканей была Флоренция, там эту отрасль делили между собой две гильдии: Арте-делла-Лана и Калимала. Первая производила ткань, а вторая делала завершающую обработку перед продажей. С течением времени Арте-делла-Лана преобразилась в гильдию маклеров, прочесывающих весь континент в поисках сырья и нанимавших сотни работников для производства ткани-сырца, причем большинство из них работало на дому. Калимала красила шерсть — дорогая и тонкая операция, в которой флорентийцы достигли необычайного искусства. Потребность в их продукции не иссякала до конца XV столетия, когда в игру вступила окрепшая шерстоткацкая промышленность Англии. А до тех пор именно на работе Калималы строились великие флорентийские состояния.

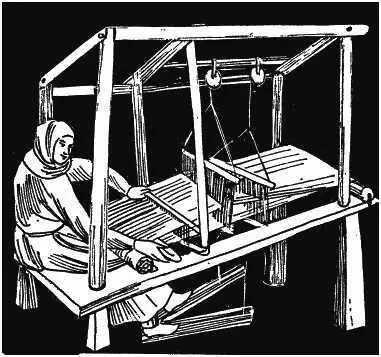

Три основные элемента производства шерсти — ткачество (см. рис. 45), сукноваляние и крашение — были организованы в гильдии ремесленников, но такие простые подготовительные операции с сырцовой шерстью, как, например, чесание и прядение, можно было делать на дому, на временной основе. Да и трудно было бы организовать их иначе. Сырцовая шерсть после стрижки, естественно, попадала в руки жены крестьянина. Первоначально она пряла шерсть для своих нужд, но потребность росла, увеличивалось соответственно поступление шерсти, и подготовка шерсти к ткачеству стала своеобразным домашним промыслом. Это устраивало крестьянина, потому что позволяло немного заработать, и было удобно богачам, державшим в кулаке производство шерсти. Их накладные расходы становились ниже, и, в отсутствие организованной рабочей силы, они могли платить за это сколько хотят. Однако такое положение дел совершенно не удовлетворяло городских рабочих, видевших, что их тщательно продуманная устоявшаяся система соглашений, соотносившая цену товара с платой за труд, подрывается, не говоря уже о том, что они лишаются работы. Их протесты часто принимали форму физического насилия, когда отряды городских работников совершали набеги на окружающие деревни, разбивали чаны для краски, рвали ткани и пытались всячески запугать своих соперников. Но крестьянам были нужны деньги, портным ткани, и некогда гордые гильдии вынуждены были склониться перед неизбежным. Некоторые сохраняли независимость, но главным образом за счет своих коллег. Большинство работников превратилось в поденщиков, которых стало слишком много, чтобы торговаться с хозяевами, так что им тоже пришлось принять те расценки, которые платили богатые мастера.

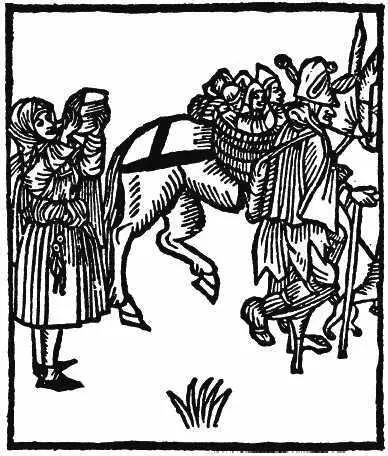

У системы гильдий было множество недостатков. Более богатые гильдии властвовали над более бедными и даже норовили не допускать их в органы муниципального управления. В итальянских городах трения между гильдиями длились постоянно, перерастая из простого соперничества в кровавые схватки, причем более крупные прилагали все усилия, чтобы их положение оставалось неизменным. В целом гильдии процветали в городах богатых, а города бедные и сельские местности ими игнорировались. Они как само собой разумеющееся осуществляли контроль над своими членами, причем в таких формах, к которым нынешние, даже самые тиранические, профсоюзы не рискнули бы прибегнуть и в чрезвычайных ситуациях. И все же, со всеми своими недостатками, они поддерживали сплоченность общества, а когда они исчезли, разверзлась пропасть между немногими и многими, между нанимателем и нанимаемым. В Европе появился новый класс: бездомные, безземельные, безработные бродяги (см. рис. 46), «крепкие нищие», которые при иных обстоятельствах были бы крепкими работниками.

Они объявились в большом количестве на севере, особенно в Англии. Причин было несколько. Истребление монастырей не только разрушило прибежища истинных бедняков (а также лентяев), но и отняло источник дохода у громадного числа людей. Эти огромные структуры были крупнее многих примыкающих и работающих на них деревень, и ведение хозяйства в них поглощало существенную часть имеющейся рабочей силы. Но самую большую долю составляли жертвы новых с размахом проводившихся в жизнь способов производства, что в сельской местности выражалось в «огораживании», то есть отъеме, общественных земель. Крестьяне, согнанные с места, принужденные стать поденщиками (если для них вообще находилась какая-то работа), повторяли судьбу униженных, опустившихся городских ремесленников. Власти, то ли игнорируя истинные причины, то ли не понимая их, обращались с крепкими нищими словно с преступниками. Некоторую заботу о них проявляли, но делали это, из принципа, таким отвратительным образом, что человек предпочитал бродяжить и голодать, а то и превращался в настоящего преступника.

Сам интеллектуальный дух Ренессанса стал трагической причиной деградации простого работника. Раньше образование, пусть не слишком обширное, было доступным для всех классов. То есть существовало, по крайней мере, равенство в невежестве. Новые методы образования потребовали специализации: в основе ее лежали греческий и латынь, а целью стало глубокое изучение давно умершей цивилизации. Ни один рабочий не мог и надеяться прикоснуться даже к краешку этого прекрасного нового мира воспарившего разума.

«Лишь люди благородного происхождения могут обрести совершенство. Бедняки, те, кто работает руками и не имеет времени развивать свой ум, не способны на это». Так объявил Лоренцо ди Медичи, великий покровитель искусств. Утверждение грубое и точное, выражающее отношение верхов к низам. Впрочем, бывали исключения. Люди выдающегося таланта, будь то художники или купцы, могли подняться в верхние слои общества, но, перейдя черту, они полностью отделялись от своих корней и тем лишь поддерживали социальный разрыв. Художник становился выше ремесленника, хотя ранее они находились в одном ранге. Прославившиеся во всей Европе живописцы, скульпторы и архитекторы вышли из тех же скромных мастерских, где учились ремеслу маляры и каменщики. Но если одних привечали принцы, то другие уходили глубже во мрак безвестности, их умения и знания становились все уже, а жизнь скуднее. Платой за красоту памятников эпохи Возрождения оказалось тоскливое убожество промышленных городов XIX века. Художнику по-прежнему приходилось быть и хорошим ремесленником, но ремесленнику не было нужды оставаться художником, а ведь именно он в конечном итоге построил эти каменные трущобы промышленных городов и произвел всю их обстановку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: