Иван Спасский - Русская монетная система

- Название:Русская монетная система

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Государственного Эрмитажа

- Год:1962

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Спасский - Русская монетная система краткое содержание

Настоящая книга — обзорная историко-нумизматическая работа — рассказывает о том, как возникла и развивалась русская монетная система. Большую часть книги автор посвятил описательной части, самим монетам. Этой основной теме подчинен и подбор иллюстраций, отражающих основное многообразие монет, о которых говорится в книге.

Книга адресована учителям-историкам, краеведам, нумизматам.

Русская монетная система - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сколько же неведомых кладов погребено навеки? Только редкая, счастливая случайность иногда открывает древнее сокровище, и клад превращается в находку.

Немало было во все времена и кладоискателей. Успешно занимался этим, например, Иван Грозный, отыскавший в 1547 г. «казну древнюю сокровенну» в тайнике Софийского собора в Новгороде. Украинские летописи XVII в, засвидетельствовали заслуживающие доверия, а иногда не вызывающие никаких сомнений, случаи успешных поисков богатых сокровищ: гетман Иван Выговский откопал казну Богдана Хмельницкого, а Мазепа отыскал сокровища, захороненные Самойловичем; во дворе Семена Палея после его ареста выкопали кувшины с пятью тысячами талеров.

Рис. 8. Шведская монета-плита XVII в. в 10 далеров. Находка 1901 г. на дне Рижского залива. Белый кружок — 20-копеечная монета, положенная для масштаба.

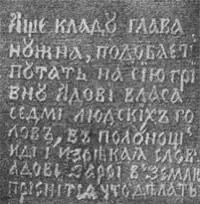

Случаи находок богатых кладов способны поражать воображение, а порою доводить его даже до болезненного состояния. Увлечение кладоискательством иногда приобретало маниакальный характер, а любители легкой наживы превращали его в доходную статью, сбывая легковерным людям сфабрикованные «древние» записи о скрытых кладах, планы, заговоры, позволяющие преодолеть колдовские чары, и т. д. Подобные документы XVII–XIX вв. известны. Молодому царю Петру I немало огорчений приносило кладоискательское увлечение одной из его сестер-царевен, вокруг которой постоянно шныряли со своим «товаром» разные темные личности, и царь время от времени круто расправлялся с ними.

Поразительным образцом легковерия являются раскопки, проводившиеся на территории старинной турецкой крепости в г. Тамани в 1837 г. местным военным начальством. Единственным поводом для них послужили «вещие сны» одного казака, которого несколько раз навещали то святой Николай, то сама богородица, наставляя — как найти место захоронения сокровищ какого-то фантастического князя.

Во все минувшие времена людей скромного достатка было неизмеримо больше, чем богачей. Поэтому и небольшие клады находили, находят и будут находить неизмеримо чаще, чем богатые сокровища. Разумеется, множество открытых кладов сразу же уничтожалось, попадая в тигель литейщика. Гибнут клады, к сожалению, и теперь, вопреки закону, охраняющему эти принадлежащие государству ценные для исторической науки памятники. Ведь каждый клад, объединяя в себе различные монеты, находившиеся в обращении в определенное время, после того как они опознаны и определены, — это как бы моментальный снимок древнего денежного обращения, древней экономики, сделанный в день сокрытия этого клада. В этом, прежде всего, и заключается истинная, непреходящая ценность клада. В руках ученых, вооруженных современной методикой исследования древних монет клад становится первоклассным историческим источником. Материальная же стоимость подавляющего большинства кладов, состоящих из серебряных или медных мокнет, совершенно ничтожна. Музей всегда "выдаст находчику вознаграждение, превосходящее эту материальную ценность.

Рис. 9. «Талисман» для кладоискателя. Травление по железу, фабрикация XIX в.

Часть монет из кладов обычно сохраняется благодаря врожденной любознательности людей — монеты оставляют «на память», а клады как ценные исторические комплексы гибнут безвозвратно. Так например, Эрмитаж получил сообщение, что в 1959 г. в Смоленске был найден многопудовый клад медной монеты царя Алексея Михайловича, в котором вместе с медными копейками находились и крупные монеты. Находчик поспешил продать клад заготовителям утиля, и монеты ушли в вагранку медеплавильного завода. Между тем вполне вероятно, что в кладе могли находиться такие редкости, как медные полтинники 1654 г. и даже некоторые виды монет Алексея Михайловича, известные до сих пор только по упоминаниям в его указах…

Даже в тех случаях, когда клад попадает в музей, обычно выясняется, что часть монет уже разобрана разными лицами; между тем иногда присутствие одной только монеты в кладе существенным образом может изменить его значение. Клады, поступившие в музей целиком, — очень редкое явление и наиболее ценный материал для изучения.

Следует еще отметить, что находчики кладов обычно не придают никакого значения кубышкам и сосудам от кладов и бросают или разбивают их, не подозревая, что для музея они всегда особенно интересны даже в обломках, так как клад — это одна из редких возможностей точно датировать типы старинной керамики, что для археологии имеет очень большое значение. Разумеется, для музеев важны и любые другие вместилища. Бывали находки кладов в стеклянных, металлических и деревянных сосудах, в выдолбленных колодах, в берестяных туесках и просто в обертке из ткани или кожи, в рукавице и даже в коровьих рогах. Особенно большой интерес могут представлять также и любые предметы, оказавшиеся в кладе вместе с монетами — различные изделия, гирьки, бусины, слитки и обломки металла, равно как и обломки или обрезки самих монет.

Монета — очень содержательный и сложный исторический памятник. В свое время она противостояла товару. Денежное обращение — одно из проявлений товарно-денежных отношений в обществе, показатель товарного обращения и, следовательно, товарного производства, ремесла, свидетель местных и международных экономических связей.

Есть монеты «домоседы», не уходившие из страны или далеко от местности, где они были выпущены. Другие обращались на родине, но им не были заказаны пути и в дальние страны. Монеты древнегреческих городов-государств попадали на берега Черного моря и в Среднюю Азию. Римские монеты были первыми, с которыми познакомилось древнейшее славянское население Европы. Древнейшие русские монеты X–XI вв., помимо территории Киевской Руси, находили далеко за ее пределами — в Польше, Прибалтике, Швеции и Германии.

Есть и такие монеты, которые гораздо легче найти за тысячи километров от выпустивших их монетных дворов, чем там, на месте. Международная торговля тотчас после выпуска изгоняла их далеко за пределы страны. Территория Восточной Европы — древней Киевской Руси и других славянских государств, острова и побережье Балтийского моря усеяны кладами восточных монет VIII–X вв., отчеканенных в далеких городах мусульманского Востока. Огромные коллекции этих монет составлены в основном только из находок в Европе.

Монеты далеких городов средневековой Европы X–XI вв. десятками тысяч собирались в кладах, зарытых в XI и начале XII в. в северной Руси. Топография монетных находок и состав кладов наглядно вскрывают сложные экономические связи народов и государств в древности. Если на карте соединить место находки клада денариев с местами их чеканки, то десятки линий протянутся к городам британских островов, Скандинавии, Дании, Германии, Франции, Испании, Италии, Чехии. Точно так же от места находки клада арабских дирхемов сеть линий убежит в сторону Средней Азии, Закавказья, Ирана, Месопотамии, средиземноморского побережья Африки и даже Испании. Разумеется, эти линии далеко не всегда будут соответствовать непосредственным связям Древней Руси. Прежде чем попасть на Русь, иноземные монеты проделывали долгий и не всегда прямой путь, собираясь в немногих определенных пунктах постоянных связей с рынками Руси.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: