Иван Спасский - Русская монетная система

- Название:Русская монетная система

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Государственного Эрмитажа

- Год:1962

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Спасский - Русская монетная система краткое содержание

Настоящая книга — обзорная историко-нумизматическая работа — рассказывает о том, как возникла и развивалась русская монетная система. Большую часть книги автор посвятил описательной части, самим монетам. Этой основной теме подчинен и подбор иллюстраций, отражающих основное многообразие монет, о которых говорится в книге.

Книга адресована учителям-историкам, краеведам, нумизматам.

Русская монетная система - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1763 г. открылся Колыванский (Нижне-Сузунский) монетный двор в Сибири (знак К М , а в XIX в. — С М ). В 1788 г. начал работать Аннинский монетный двор в Пермской губернии (знак АМ ); в 1787–1788 гг. чеканились медные монеты на бывшем Ханском дворе в Кафе — Феодосии (знак Т М — «Таврическая монета»). До 1783 г., когда Крымское ханство прекратило существование, этот монетный двор чеканил медную монету последнего хана Шахин-Гирея, в весовом отношении уже не отличавшуюся от современной ей русской медной монеты.

Рис. 137. Знаки монетных дворов XVIII в. (сверху вниз): Петербургский, Московский, Екатеринбургский, Сестрорецкий, Колыванский, Аннинский и Феодосийский

Московский монетный двор с прекращением чеканки серебра в 1776 г. был законсервирован. Ненадолго он возобновлял работу в 1788–1789 гг. Московские медные монеты с середины XVIII в. метились М М , петербургские СПМ , а позже — СПБ .

Ряд монетных дворов был вызван к жизни особыми обстоятельствами — двукратными попытками произвести «на ходу» в самый короткий срок перечеканку всей имевшейся в обращении медной монеты.

Перечеканка медной монеты в XVIII в. Частые изменения монетной стопы делали во многих случаях возможным использование постепенно собиравшейся в казну старой монеты для чеканки новой — низших или высших достоинств. Для возвращения металлу пластичности монета отжигалась и вместе с новыми кружками шла непосредственно под штемпель.

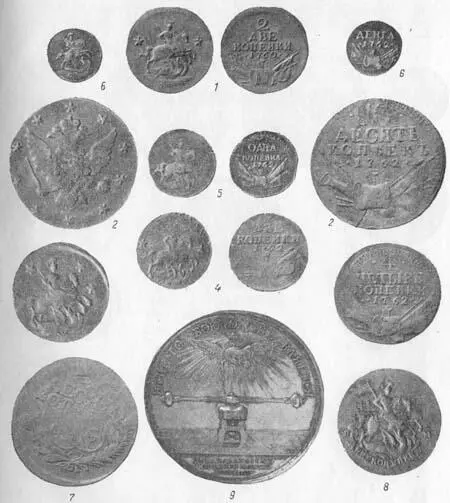

Во второй половине XVIII в. в обращении дважды появлялись необычные номиналы в 4 и 10 копеек в результате удвоения ценности медных монет (вместо 16 рублей из пуда — 32 рубля). Первый проект такого рода был составлен П. И. Шуваловым еще в конце царствования Елизаветы Петровны, но отчеканены были лишь пробные монеты, а перечеканка началась в 1762 г. уже при Петре III. Чтобы ускорить переделку собираемой старой монеты по всей стране спешно создавались временные монетные дворы: в Ярославле — в доме, который незадолго до этого занимал ссыльный Бирон в Нижнем Новгороде — в занятом для этого архиерейском доме, в селе Поречье Смоленской губернии, Белгороде, Воронеже и Оренбурге (последние три так и не успели начать работу). Работали вовсю етербургский, Московский и Сестрорецкий монетные дворы. Копейки Елизаветы превращались в гроши (2 копейки), гроши в четырехкопеечники, а пятаки — в гривны. На многих перечеканенных монетах сохранились следы прежнего изображения и надписи. Чеканились также вновь денга копейка. Вместо вензеля на этих монетах находится помещенная над трофеем надпись с обозначением номинала и даты. Тип другой стороны сохранился, но без бандероли, а изображение орла на гривнах и всадника на других монетах окружено соответствующим номиналу количеством звездочек.

Рис. 138. Крымский кырмыз (равноценен русскому пятаку) последних лет существования ханства. Шахин Гирей ибн Ахмед Гирей, Бахчисарай, 1191 г. х. (1777).

Рис. 139. Перечеканка монет Елизаветы Петровны в 1762 г. с удвоением номинала и восстановительная перечеканка при Екатерине II. 1 — пробный грош 1760 г., 2–6 — монеты Петра III 1762 г., 7, 8 — перечеканка монет Петра III при Екатерине II, 9 — медаль 1763 г. в память «установления исправной монеты».

Екатерина II по вступлении на престол немедленно отменила перечеканку. Для возвращения в прежнее состояние уже перечеканенной монеты было устроено в помощь существовавшим постоянным и временным монетным дворам, еще несколько временных — в Архангельске, Полоцке и Херсоне. Все они снабжались штемпелями, на которых настоящее место чеканки не обозначалось. Встречаются медяки со следами двойной перечеканки, т. е. сохранившие под последним оттиском штемпеля следы двух прежних. В 1796 г. Екатерина II пришла к решению последовать примеру своих предшественников. Снова в помощь «штатным» монетным дворам — Петербургскому, Екатеринбургскому и Аннинскому — устраивались временные: в Нижнем Новгороде (на этот раз в доме Приказа общественного призрения), в Архангельске — на меднолитейном заводе А. И. Шувалова, в Полоцке и Херсоне. На время ожил и Московский двор. Кроме монет-перечеканок очень простого вида в 10, 4, 2 и 1 копейку были запроектированы новый пятак и денга.

К возобновлению перечеканки теперь побуждала невыгодность для казны медной монеты старого веса вследств ие ее о бесценивания. Оно было вызвано установившейся в 80-х гг. XVIII в. прочной связью между медной монетой и ассигнациями — бумажными кредитными деньгами.

Ассигнации и медные монеты. Первые русские бумажные деньги выпущены при Екатерине II в 1769 г., после многих лет обсуждения проектов, возникших еще в конце правления Елизаветы Петровны. С самого начала учредительным указом был установлен беспрепятственный размен ассигнаций Банком только на медную монету, которою и обеспечивался их выпуск. Наступившее вследствие инфляции обесценение бумажных денег, размен которых, однако, не прекращался, автоматически повлекло за собой обесценение медной монеты. Серебряные или золотые стали оэтому размениваться на все большие и большие суммы в медной монете (до 4 рублей за рубль). Применительно к ценам в золоте и серебре, огромный екатерининский пятак весом почти в 50 г стал приравниваться временами немногим более чем к копейке. Удвоение номинала, и в частности, выпуск медных гривенников, представлялись выходом из положения.

Вступивший на престол в том же 1796 г. Павел опять отменил уже начавшуюся было перечеканку. Архангельский, Полоцкий и Херсонский монетные дворы были уничтожены прежде, чем успели приступить к работе, а Петербургский, Екатеринбургский, Аннинский, Московский и Нижегородский занялись возвращением уже перечеканенной монете ее первоначального вида, пользуясь для этого штемпелями 1790–1796 гг. преимущественно со знаком ЕМ, — где бы ни производилась чеканка. По окончании перечеканки, в 1797 г., были закрыты Московский и Нижегородский монетные дворы, а на остальных началась чеканка монеты Павла. В 1798 г. закрылся и Аннинский монетный двор.

Сестрорецкий рубль. В годы правления Екатерины II, отчасти тоже в связи с выпуском ассигнаций, имела место вторичная и снова неудачная попытка создать наиболее крупную из медных монет — рублевую. Это связывалось с расчетами удешевить дело выпуска ассигнаций складывая в подвалы Ассигнационного банка (в виде обеспечения) не пятаки, а рублевые кружки, чеканка которых представлялась более выгодной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: