Тамара Райс - Византия. Быт, религия, культура

- Название:Византия. Быт, религия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-2061-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тамара Райс - Византия. Быт, религия, культура краткое содержание

Книга посвящена Византии, которая просуществовала более тысячи лет и сыграла важнейшую роль в формировании европейской культуры. Вы узнаете о воцарении христианства, пышных и торжественных церковных службах, грандиозных военных сражениях, прекрасных мозаиках и изысканных украшениях, созданных местными мастерами, и о том, во что одевались, как строили и обставляли свои дома знатные вельможи и обычные горожане.

Византия. Быт, религия, культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

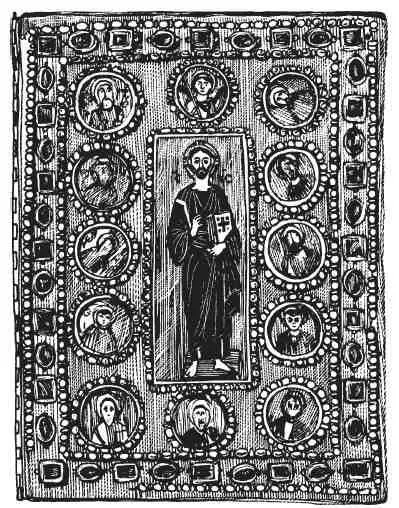

Свитки были двух видов. Один читался сверху вниз, второй больше походил на рулон обоев. Он предназначался для написания литературных произведений и имел горизонтальную форму; текст писался столбцами, расположенными слева направо. Такой свиток перестал быть единственной формой с изобретением библиона (первоначально это слово означало Библию по-гречески). Библион изготавливался из листов, которые складывались пополам, почти как в современной книге. Переплетенная книга, собранная таким образом, называлась «кодексом». Когда количество сложенных пополам листов доходило либо до трех, либо до шести, их называли тетрадью. Вначале не более 45 тетрадей могло быть переплетено вместе, но позднее их количество возросло. Книги, сделанные таким способом, разнились по размеру. Их названия происходили от их основной темы. Книги, в которых жития святых выстраивались в форме календаря, именовались «Менологиями», четыре Евангелия — «Тетра Евангелиа».

Когда Евангелие переписали в виде ежедневных уроков, книгу назвали «Евангелистрион», а первые восемь книг Нового Завета объединили в «Октатеух». Кроме того, издавались еще псалтыри, сборники проповедей и так далее. Большая часть имела обложку из дерева, в основном дубовую. Если книга предназначалась для церемониального использования или делалась для высокопоставленного аристократа, внешнюю сторону обложки часто изготавливали из драгоценных материалов, например кости, серебра или золота. Она всегда была искусно украшена резьбой, гравировкой или чеканкой, иногда в дополнение еще драгоценными камнями, перегородчатой эмалью, инкрустацией, чернью и самоцветами. В книгах для императора страницы красились в пурпур, а текст зачастую писался золотом. Переплет тоже, как правило, окрашивался в пурпур, но обложка могла быть и золотой, украшенной перегородчатой эмалью. Евангелия, изготовленные по такому образцу, называются Пурпурные кодексы.

Развитие просвещения в Византии достигло своего пика приблизительно между 842 годом и началом XII столетия. В этот период образованный и энергичный прелат Фотий формировал новое поколение интеллектуалов. Святые братья Кирилл и Мефодий разрабатывали кириллический алфавит для обращенных в христианскую веру славян. Барда Кесарь, преданный почитатель Фотия, основал университет Магноры. Лев VI, ученик Фотия, тратил свой досуг на создание богословских трудов, некоторые из них до сих пор используются в православном мире. Константин VII Багрянородный написал труды непреходящего значения. А Михаил VII, ученик и друг Пселла, настолько увлекся познанием и искусством, что при всех стараниях не мог реорганизовать армию, морально раздавленную крупным поражением при Манцикерте, и тем самым подверг опасности свое дальнейшее нахождение на троне. Всего лишь несколько лет спустя Анна Комнина, дочь Алексея Комнина, была сослана в монастырь собственным братом. Она проводила время в описании жизни своего отца, создав одну из лучших в мире биографий.

Детство святого Кирилла не было необычным для IX столетия. Мальчик родился в семье зажиточных, даже богатых аристократов в Фессалониках в 822 году и получил имя Константин. В 14 лет он потерял отца. Когда это стало известно в Константинополе, императорский канцлер, который слышал немало хорошего о Константине, написал письмо его матери, предложив ей отдать сына в императорскую школу, где обучался и будущий Михаил III (842–867). Школа была лучшей в стране. Мать Константина приняла предложение и отправила мальчика в Константинополь. Он поступил в школу в 16 лет. Через три месяца Константин выучился на грамматика и смог перейти к более сложным предметам, изучая геометрию с великим математиком Львом, диалектику и философию с не менее известным и выдающимся Фотием, дважды занимавшим пост патриарха Константинопольского. Кроме того, он осваивал риторику, астрономию, арифметику, музыку и, выражаясь словами его современников, «прочие эллинистические искусства». Любопытно отметить, что в этом перечне не упоминается богословие. Константину было 22 года, когда он, закончив школу, стал библиотекарем патриарха в соборе Святой Софии. Небезынтересно будет сравнить его с Пселлом, который около двухсот лет спустя продолжал свое образование до 25 лет, посвятив последние годы ораторскому мастерству, дедуктивной и индуктивной философии, естественным наукам и математике. Помимо обязанностей библиотекаря, Константин также служил секретарем или личным помощником бывшего учителя, патриарха Фотия. В этот период своей жизни он стал духовным лицом и вступил в церковь под именем Кирилл. Его назначили дьяконом и предложили пост профессора философии в школе, где он учился. Это была высокая честь, поскольку помимо работы в школе ее профессора еще выступали как советники императора по искусству. Тем не менее Кирилл сначала отказался от должности и принял назначение только в 850 году. Приблизительно за десять лет до того он оставил учительство, чтобы заняться миссионерством с братом Мефодием, сначала среди волжских хазар, а позднее среди славян Центральной Европы, для которых он придумал алфавит, до сих пор носящий его имя.

Как правило, девочки были образованы хуже, чем их братья. Однако, если мальчики учились дома, девочкам разрешалось присутствовать на их уроках. Но девочки не могли поступать в университет, если им хотелось продолжить обучение, а должны были заниматься только с частным преподавателем. Тем не менее многие женщины были хорошо образованы. Дочери Константина VII Багрянородного выделялись своей эрудицией. Талантливая Анна Комнина просила простить ее за безрассудство в описании жизни ее отца, поскольку ей не хватало «учености Исократа, красноречия Пиндара, пылкости Полимона и Каллиопы {14} 14 Каллиопа — в древнегреческой мифологии муза, покровительница эпической поэзии.

Гомера, а также лиры Сапфо», но ей удалось создать труд столь же бессмертный, что и произведения этих людей. Она вышла замуж за Никифора Вриенния, который сам был уважаемым историком. Ирина, дочь великого логофета Феодора Метохита, была выдающимся ученым, как и многие другие женщины. Немало из них выучивались на врачей и работали в женских отделениях больниц, где считались равными коллегам-мужчинам.

К IX веку Патриаршая школа в Константинополе считалась лучшим религиозным учебным заведением. Все ее преподаватели были дьяконами собора Святой Софии. Маленькие дети, поступавшие в школу, получали то же общее образование, что и ученики светских школ, а именно: одна группа специалистов обучала их предметам, включенным в грамматику, другая — включенным в риторику, третья — включенным в философию. Любого из этих учителей могли вызвать на день рождения императора или похожее событие для исполнения обязанностей «оратора короны». Кроме того, ученики проходили полный курс религиозных наставлений. И опять все предметы разделялись между тремя группами учителей. Директор школы лично занимался с детьми Евангелием. Другие преподаватели разбирали послания апостолов, третьи — псалмы. Эти учителя могли также выступать в роли судебных ораторов. Вскоре к ним присоединились знатоки Ветхого Завета, а сама школа стала еще и педагогическим университетом. На этом этапе священники и миряне обучались раздельно в целях подготовки образованных людей, как на посты высшего духовенства, так и на посты преподавателей. Приблизительно с X века люди всех возрастов стали собираться во дворе школы, чтобы обсудить образовательные методики. К тому времени эта школа уже относилась к церкви Святых Апостолов. Это величественное здание стояло на самом высоком холме Константинополя. В большей степени из-за своего заметного расположения оно было разрушено, а его сокровища разграблены султаном Мехметом. Через несколько лет после завоевания Константинополя его место заняла мечеть. Потеря этого храма — одна из печальнейших утрат в истории Византии. В византийские времена грамматики, риторы и диалектики встречались в притворе церкви, чтобы обменяться мнениями, а медики, математики и те, кто занимался геометрией и музыкой, обосновывались в атриуме. Когда споры становились слишком жаркими, просили вмешаться патриарха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: