Наталья Матвеева - Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям

- Название:Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Матвеева - Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям краткое содержание

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Сибирское отделение

Институт проблем освоения Севера

Комитет по культуре Администрации г. Тюмени

Тюмень, 1994

Что было на месте нынешней Тюмени 400–500 лет назад? Какие народы населяли эту территорию в доисторические времена и когда здесь появились первые люди? Авторы книги — ученые, участники многих археологических экспедиций по Тюменской области — предлагают совершить вместе с ними несколько увлекательных путешествий в прошлое, чтобы найти ответы на эти вопросы.

В качестве иллюстраций использованы опубликованные и неопубликованные материалы из фондов Института проблем освоения Севера, Государственного Эрмитажа, Тюменского областного краеведческого музея и Тюменского государственного университета.

Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие из памятников раннего железного века, известные краеведам и путешественникам XVII–XIX веков, ныне уже не существуют. Так, три Тюменских кургана, находившихся в 1,5 километрах от города вниз по течению Туры, были частично раскопаны И. Я. Словцовым и А. Гейкелем в 1892–1893 годах, частично уничтожены распашкой. Они были самыми большими в округе, недаром академик И. И. Лепехин, описывая окрестности Тюмени в 1771 году, упоминал о них как о «нарочито высоких», «покрывавших, — по мнению ученого, — тела бывших татарских тюменских владельцев».

К саргатской культуре, вероятно, относились и Салаирские курганы. Первый из них находился на огородах дёр. Салаирки и был срыт под гряды. При этом было выпахано несколько бронзовых стрелок и бронзовый гребень, которые стали экспонатами Томского музея при университете. Второй курган стоял на поле в 1,6 км от Салаирки. Его высота достигала 2,1 м, диаметр — 20 м. Ныне распахан.

Несколько поселений и могильников находились между деревнями Верхний Бор и Решетникове. Все они были сосредоточены на высоком берегу Туры и у старичного озера Кривое. Сейчас территория застроена дачами, турбазами и пионерлагерями, но кое-где культурный слой сохранился. Давно распахивается и поселение Борки, открытое А. В. Матвеевым со студентами университета при уборке картофельного поля на 46 км шоссе Тюмень-Тобольск. Благодаря соседней рощице часть его уцелела, и можно увидеть следы заплывших полуземлянок вдоль берега туринской старицы.

Из наиболее впечатляющих памятников долгое время стояли нетронутыми два Созоновских кургана высотой более 2,5 м и диаметром около 25 м, располагавшиеся почти напротив того места, где Пышма впадает в Туру. Но и их, к сожалению, начали разрушать местные жители, судя по поступившему к нам запоздалому сообщению о находке там захоронения коня.

До 80-х годов археологи затруднялись в оценке уровня развития саргатских племен. Погребения исследованы были в основном бедные, и считалось, что имущественного неравенства в среде населения раннего железного века не было. Этот вывод наряду с тезисом о кочевом или полукочевом характере саргатского быта мне казался ошибочным. А как же быть с большими курганами? Зачем кочевникам такое количество городищ? Но эти, скорее интуитивные, возражения следовало подкрепить серьезными аргументами из новых раскопок. Волновала и дискуссия об этнической принадлежности саргатцев. Кто они были? Иранцы, как их соседи саки и сарматы? Предки мадьяр, ушедшие из Сибири в Европу? Древние самодийцы или угры, предки ныне живущих коренных народов?

И вот в 1978 году мы возобновили раскопки Мысовского могильника в поисках ответов на поставленные вопросы. Не терпелось начать работы как можно раньше, а поскольку он был близко, мы стали работать со студентами по выходным дням. Полагаясь на свои силы, выбрали курганы (в восточном конце могильника) с таким расчетом, чтобы закончить каждый за два дня с одной студенческой группой.

Бочонок глиняный (Мысовской могильник)

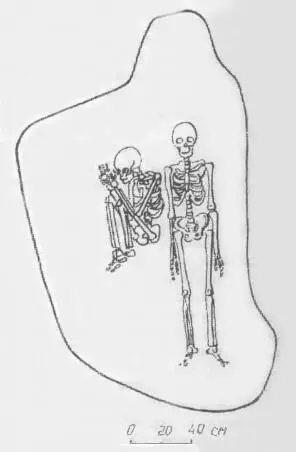

В первом, маленьком, диаметром 7 м и высотой 0. 3 м, оказалось лишь одно захоронение, окруженное ровиком. В могиле был скелет мужчины 50–60 лет, а также обломки глиняных горшков и бронзовые серьги в виде спиралей. Во втором кургане, таких же размеров, находилась тоже одна могила старой женщины (50 лет), лежавшей на спине головой на запад, вещей было крайне мало: черепок от горшка и пряслице, неподалеку — зубы лошади, оставшиеся от жертвоприношения. В третьем, диаметром около 10 м и высотой 0,6 м, оказалось три погребения. Это был самый интересный курган. В отдельных могилах были положены» женщина 30–40 лет без вещей и мужчина такого же возраста с глиняным сосудом-бочонком. Глубже, под мужским захоронением оказалось еще одно — парное. На дне третьей могилы рядом лежали мужчина и женщина, но первый — вытянуто на спине, как и подобает, а женщина скорченно. Руки погребенной были согнуты в локтях и прижаты к груди, ноги неестественно близко подтянуты к подбородку. Нет сомнения, что она была крепко связана и, стало быть, умерла насильственной смертью, сопровождая умершего хозяина.

План парного погребения в Мысовском кургане, III–II вв. до н. э.

Как мы были поражены, увидев следы разыгравшейся две тысячи лет назад трагедии! Да и факт совершенно исключительный. Ранее в саргатских могильниках мужчина и женщина всегда были захоронены отдельно, а вместе — лишь в случае одновременной смерти, но их позы и вещи свидетельствовали о равноправии. Значит, у саргатцев были домашние рабы. И если небогатый человек мог иметь наложницу, то, следовательно, расслоение общества зашло уже далеко: были вожди, цари, дружинники… Но продолжить раскопки нам не удалось.

Планируя новую экспедицию, на этот раз решили выбрать самый плодородный район области — Упоровский, где и в древности должны были процветать скотоводы и земледельцы. Нам хотелось найти один из центров расселения саргатских племен, археологический микрорайон, состоящий из крепости, неукрепленного поселения и кладбища. Исколесив весь район, за две недели мы осмотрели множество памятников, но не нашли того, что искали. И лишь в самый последний день уже в сумерках я заметила десять больших распаханных курганов на высоком берегу Тобола. На них и остановили свой выбор. Километрах в трех блестело озеро, на берегу которого мы и решили переночевать. Уже в темноте ставили палатки, готовили ужин.

А проснулись мы в «долине царей». Выйдя из палаток, обнаружили, что находимся на берегу одного из двух соединяющихся озер — Песьяного и Атаманово, а увалы вокруг усыпаны большими курганами, стоящими по одиночке и группами, высота отдельных достигала 3 м. Они составляли пять могильников, а замеченный с вечера Тютринский был самым крупным. Так продолжились наши счастливые открытия саргатских древностей.

Аримаспы — прекрасноконные

Вы спросите меня, как назывался этот народ? К сожалению, прямо и уверенно на этот вопрос не ответишь. «Отец истории», Геродот, описывая расселение, нравы и обычаи варварских племен в Причерноморье и Восточной Европе в V веке до нашей эры, опирался на впечатления собственной поездки и рассказы греческих купцов. Район Рипейских гор (Урала) был ему известен лишь понаслышке, а далее путешествовал в VII веке до нашей эры только легендарный Аристей Проконесский. Из отрывочных сведений об этих краях в передаче поздних античных историков вырисовывается, что у подножия Рипейских гор жили плешивые аргиппеи, пившие вино из дикой вишни; далее к востоку расселялись исседоны, известные особым почитанием предков и делавшие чаши из черепов своих вождей; еще дальше — аримаспы, что значит «прекрасноконные», ближе к Алтаю — то ли люди, то ли чудовища под именем «стерегущие золото грифы». Эти племена воевали между собой, причем восточные теснили своих соседей на запад, что и привело в конце концов к переселению скифов в Причерноморье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: