Наталья Матвеева - Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям

- Название:Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Матвеева - Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям краткое содержание

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Сибирское отделение

Институт проблем освоения Севера

Комитет по культуре Администрации г. Тюмени

Тюмень, 1994

Что было на месте нынешней Тюмени 400–500 лет назад? Какие народы населяли эту территорию в доисторические времена и когда здесь появились первые люди? Авторы книги — ученые, участники многих археологических экспедиций по Тюменской области — предлагают совершить вместе с ними несколько увлекательных путешествий в прошлое, чтобы найти ответы на эти вопросы.

В качестве иллюстраций использованы опубликованные и неопубликованные материалы из фондов Института проблем освоения Севера, Государственного Эрмитажа, Тюменского областного краеведческого музея и Тюменского государственного университета.

Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несправедливо обошлась история с Чимги — Турой. В один день вместе с падением старой династии рухнуло ее величие. Новый хан перенес столицу в Искер. Некогда большой и цветущий город захирел, а вскоре после похода Ермака и вовсе был покинут своими обитателями.

Какая она, Чимги-Тура?

Ярким августовским днем я иду по улице Ленина к зданию бывшей городской Думы, на стрелку высокого мыса между Турой и речкой Тюменкой, откуда начинала строиться Тюмень. Сохранилось ли что-нибудь от городища? И вот стою на краю глубокого оврага, рассеченного надвое широкой асфальтированной дорогой, ведущей к стадиону «Геолог». На другой стороне большого лога стояла когда-то Чимги-Тура.

Царево городище. Цитадель Чимги-Туры.

Как же разобраться, что и где располагалось, что уцелело до наших дней? Начнем с плана.

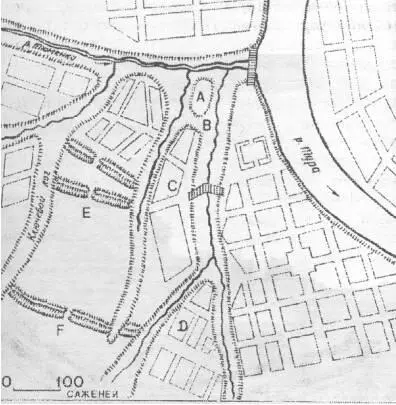

Самое раннее и обстоятельное описание руин Чимги-Туры содержится в экспликации к плану г. Тюмени 1766 года, снятому после большого пожара. «Начальное заведение и укрепление сего города, — читаем мы в ней, — было самое древнее. Построенное одним ханским сыном Тайбугою еще до владения в Сибири хана Кучума. Онаго укрепления остатки и теперь довольно видны, под литерою А называетца Царево городище. Окружено с трех сторон глубокими боераками и речкой Тюменкой. Под литерою В лог глубиною 3 сажени шириною 15 сажен. Об оном логе сыздревле слышитца, што оной был сначала зделан рвом, который составлял тому городищу с сей стороны укрепление. Под литерою С называетца Болшое городище, а под литерою Д Малое городище. Под литерою Е вал шириною 2 аршина. При ем ров шириною 1 сажень глубиною 1 1/2 сажени. Город назывался Цимги-Тура. Под литерою F наружной вал шириною 2 сажени вышиною 2 аршина. При ем ров шириною 1 1/2 сажени глубиною 1 1/2 аршина» .

Схема укреплений Чимги-Туры с плана г. Тюмени 1766 года.

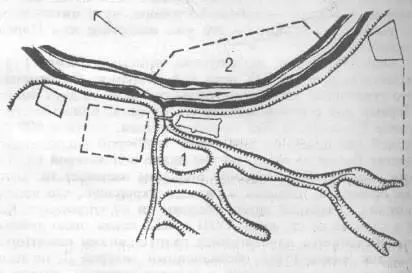

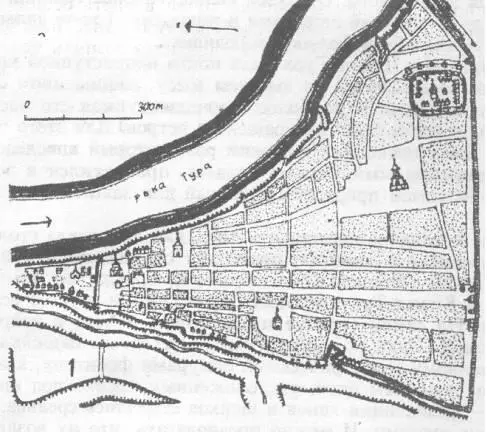

Попробуем сверить с другими схемами. Вот позднейший план Тюмени, характеризующий ее застройку в конце XVII века. Напротив Тюменского острога через лог отмечено только Царево городище. Но зато — и это очень важно — на левом берегу Туры на месте современного Парфенова показана Большая, почти в треть общей застройки, татаро-бухарская слобода. А позднее на схеме XIX века как Чимги-Тура представлена опять только часть памятника, его цитадель. Видимо, рельеф сгладился, какая-то доля информации была утрачена. Значит, ориентироваться надо на план, снятый в 1766 году на местности.

Схема застройки г. Тюмени XVII в.: 1 — Царево городище; 2 — татаро-бухарская слобода.

При внимательном рассмотрении видим, что на нем есть несоответствие. Почему-то Большим городищем называется меньшее по площади, а Малым, наоборот, большее. Ведь Чимги-Тура располагалась на двух мысах: большом, находящемся между Ключевым логом и глубоким оврагом, и малом, между оврагом и широким логом вдоль улицы Спасской (Ленина), выходящим к устью речки Тюменки, еще его называли озером Лямин (Лямин-Куль). Поэтому Большим городищем должно называться юго-западное, а Малым — северо-восточное, ну а цитадель на островке близ Малого — это уже известное нам Царево городище.

Ошибки, кстати, не допустил, описывая Чимги-Туру, известный краевед XIX века Н. А. Абрамов. Он отмечал, что укрепления татарского города состояли из двух линий. Первый ров с валом начинался от лога, ближайшего к улице Спасской, и был самым длинным, почти в 600 саженей (на плане по литерой F). Второй располагался против Большого городища (на плане под литерой Е). Таким образом, Н. А. Абрамов Большим называет то, которое больше по площади и сильнее укреплено, что вполне логично. О третьей линии обороны он не упоминает. Как и в случаях со схемами XVIII и XIX веков, надо думать, это объясняется начавшимися разрушениями памятника. Участок Чимги-Туры, обозначенный литерой Д, не имел искусственных укреплений и являлся селищем, обитатели которого в случае военной угрозы бросали свои дома и прятались за городской стеной.

План г. Тюмени XIX в.: 1 — Царево городище.

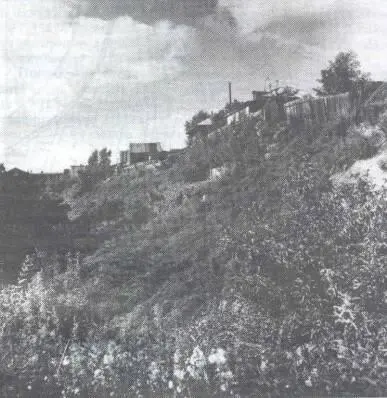

Первый испуг от сопоставления громады стадиона, расположившегося в самом центре древней Чимги-Туры и небольшого уцелевшего останца, на котором находилось Царево городище, проходит. Обойдя его с трех сторон, успокаиваюсь: при строительстве уничтожены, видимо, только вал и ров. Жилая площадка цитадели, конечно, тоже пострадала — от частной застройки, копки грядок, ям, погребов, но культурный слой, похоже, здесь уцелел. В худшем состоянии Малое городище — участок высокого, естественно укрепленного останца между двумя логами, ныне находящийся под кварталами домов от улицы Пере копской до стадиона. От музея видна северная граница — склон лога, занятый огородами и гаражами. Где-то дальше к югу должно быть Большое городище…

В прошлом Чимги-Тура была почти неприступной крепостью, воздвигнутой на высоком мысу, защищенном оврагами и рекой. А наиболее труднодоступная его часть для надежности была превращена в остров. Для этого поперек мыса прокопали широкий ров, который впоследствии, размываемый талыми водами, превратился в лог, будто бы самой природой созданный для защиты цитадели.

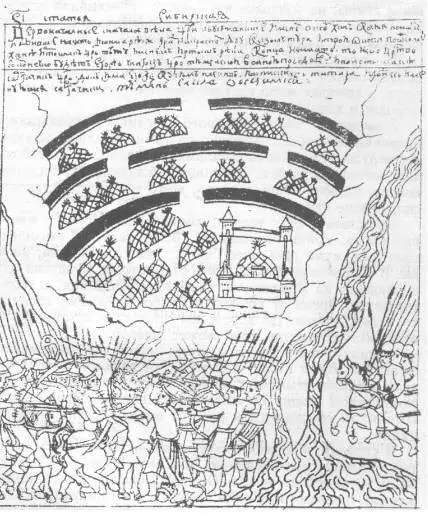

Еще нагляднее представить себе, как выглядела столица Тюменского ханства, позволяет старинный рисунок Кунгурской летописи. Он изображает, правда, не Чимги-Туру, а Кизыл-Туру, крепость хана Онсома в устье реки Ишим. На самой стрелке мыса стояли мелеть и дворец правителя. Судя по архитектуре — угловым башенкам, украшенному геометрическими фигурами фронтону, квадратным прорезям окон, расположенных высоко под крышей, — резиденции ханов и шейхов строились среднеазиатскими зодчими. И можно предполагать, что их воздвигали в скором для исполнения варианте — из сырцовых глиняных кирпичей, быстро разрушающихся от времени.

Рисунок городка сибирских татар Кизыл-Тура из Кунгурской летописи.

Улицы образовывали стоящие рядами юрты. Купол каждой был украшен бунчуком — развевающимся конским хвостом. Двурогий бунчук обозначал юрту десятника, трехрогий — сотника. На рисунке в укрепленной части города юрты изображены с трех- и пятирогими навершиями, а купол ханской резиденции увенчивает восьмирогое украшение. Значит, все это жилища кочевой по происхождению знати — потомки кипчаков, монголов, ногайцев, окружавших себя слугами, женами, танцовщицами. Юрты группируются по две, три, пять, видимо, отражая расселение семейных кланов. Покрывали эти легкие переносные жилища войлоками, на пол стелили кошмы и ковры, из войлоков и пуховиков складывали лежанки. Около жилищ держали наготове верхового коня, а остальной скот пасся у реки под присмотром пастухов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: